Андрей Никитин - Остановка в Чапоме

- Название:Остановка в Чапоме

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Никитин - Остановка в Чапоме краткое содержание

В 1982-87 гг., будучи приглашен Мурманским Рыбакколхозсоюзом в качестве публициста и специалиста по исторической экологии, А.Л.Никитин принимал участие в попытке возрождении поморских сел Терского и Мурманского берега на основе внутриобластного перераспределения финансирования наземного хозяйства (земледелие, животноводство, зверобойный промысел, оленеводство) рыболовецких колхозов. Результатом стали его статьи и очерки в центральной и местной печати:

Рифы у Терского берега. // “ЛГ”, № 39 (4897), 29.09.1982 г., с. 11;

Новь Терского берега. // “Правда”, № 125 (23651), 05.05.1983 г., с. 3;

А "рифы" остаются... // “ЛГ”, № 48 (5010), 28.11.1984 г., с. 11;

Рыбаки живут на берегу. // “Октябрь”, 1985, № 12, с. 164-178;

Запоздавшая весна. // Дорогами России, сб. 5. М., 1986, с. 102-169;

Разные грани перестройки. // “Север”, 1987, № 6, с. 78-83;

Реабилитация? // “ЛР”, 1988, № 3 (1303), 22.01.1988 г., с. 20;

Расследование. // “Октябрь”, 1989, № 2, с. 154-180; № 3, с. 173-185),

В последующем Никитин объединил их в книгу “Остановка в Чапоме” (М., 1990), названную одним из ее героев “энциклопедией современной поморской жизни”.

По сути собрание очерков А.Л. Никитина представляет собой попытку целостного анализа краха колхозной системы на Терском и Мурманском берегах. Любопытны его бытовые зарисовки в первой и второй тетрадях, где писатель очень живо описывает поведение терчан в различных ситуациях. Третья тетрадь посвящена "разборкам" в верхах власти Мурманской области в середине 1980-х гг., которые были вызваны требованиями колхозов самостоятельно контролировать свою прибыль. Последняя тетрадь описывает разваленное хозяйство колхозов Терского берега. Автор размышляет о перспективах развития региона, о его ценности и значимости для истории и культуры России в целом. "Остановка в Чапоме" это первоклассная журналистика, что удивительно, учитывая идеологический пресс советской эпохи. Эта книга может быть полезна и тем, кто занимается экономической социологией указанного региона, поскольку в публицистике Никитина можно найти живые мнения участников экономического процесса того времени.

Остановка в Чапоме - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

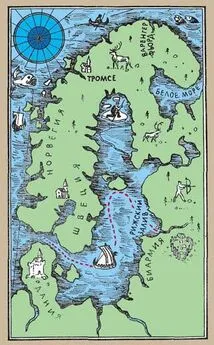

Отлив уже начался. Откатываясь, волны обнажали твердую полосу сбитого песка.

Ни день, ни ночь. Наступало свойственное только Северу то сумеречное состояние природы, когда трудно определять расстояния и каждый куст, каждый камень, столб, стоящий на берегу, казалось, излучают слабый мерцающий собственный свет.

Безлюдный берег с обветшавшими, завалившимися тоневыми избами, с кустами ивы и можжевельника, с бормочущим морем за эти дни стал знаком и привычен.

По дюнам, указывая далеко вперед направление тропы, бежит вереница столбов, неся провода с голосами людей. Свежие, заготовленные связистами столбы лежат вдоль тропинки. Из-под ног, отчаянно кудахтая, взлетают пестрые куропатки. На тропу из кустов вышел пышный желтый лис, еще не успевший сбросить зимнюю шубу, постоял, пристально посмотрел на меня, понюхал воздух и, убедившись, что я безоружен, не спеша двинулся вверх по склону, в тундру.

И наконец, я знал, что впереди, за Никодимским маяком, как раз на полпути между Чапомой и Пялицей, когда захочется присесть и перевести дыхание, стоит еще живая тоня - Истопка.

И сердце кольнула мысль: ведь Берег никогда не был пустым!

От села до села - двадцать, сорок, пятьдесят километров, но между ними дозором всегда стояли тоневые избы. Пусть никто в них не жил. Все равно в каждой избе лежали заготовленные дрова, береста, спички, чай, сахар, соль, немного крупы, мука, обязательно стояла кадушка с той самой соленой рыбой, которую теперь не имеют права держать у себя рыбаки. Придут охотники. Льды выбросят промышленников. Это может случиться с каждым - с тобой, твоим отцом, сыном, братом, свойственником, просто с человеком. И Берег всегда готов был прийти на помощь людям: через километр, через два, не реже.

И зная это, человек находил силы, чтобы выжить.

Этот полуночный, мерцающий призрачным светом Берег был Берегом Жизни. За девять последних веков таким его сделали люди. Не потому ли так горько было для них теперь с ним расставаться?

Мне вспомнился рассказ, услышанный в Сосновке. Произошло это недавно, глубокой осенью, когда волна у берега крошит припай, на тундре белеет первый снежок и шторма гуляют по простору Студеного моря. Одним из таких штормов возле берега разбило самоходную баржу с солдатами. Случилось это, если не ошибаюсь, между Бабьей рекой и Пулоньгой, именно возле берега, потому что все двадцать восемь человек, находившиеся на борту, смогли выбраться на сушу. Они погибли не в море, а на берегу, от холода и голода, потому что на всем протяжении своего пути, сколько мог пройти и проползти каждый, они не нашли ни одного пристанища, в котором могли бы отогреться и передохнуть...

Берег Жизни оказался для них берегом Смерти. А еще недавно на том пути, на который у них хватило сил, стояли семь тоневых изб, готовых принять, обогреть, поддержать человека...

Я шагаю по убитому водой и ветром песку, прислушиваюсь к шипению отбегающих волн, к посвисту ветра в проводах и пытаюсь собрать воедино свои впечатления, отложившиеся не только в памяти, но и где-то в глубине подсознания,- собрать, чтобы постараться представить себе возможное решение проблем, которые я увидел за эти дни.

Странная складывается картина! Казалось бы, все здесь есть: неослабная тяга человека к труду, желание выполнить его как можно лучше, на совесть, не спустя рукава. И результат труда оказывается высок, все равно, в чем бы он ни выражался - в высоких ли надоях, отмечаемых грамотами, премиями и медалями, в столь же высоких для этих широт урожаях, в уловах, в том неуклонном снижении себестоимости пойманной рыбы, которой здесь добивались с уже списанными сетями, с половинным количеством рабочей силы... Во всем, что я видел, был слаженный, дружный, а главное - осознанный труд, ощущение своей словно бы обязанности перед страной, которая со страниц газет, в передачах Всесоюзного радио призывала поморов на этот труд и результатов которого от них ждала.

Больше того, во всем, что здесь делали, о чем бы ни говорили, даже сетуя на недостатки, чувствовалась неистребимая любовь к своей земле, к делу, неколебимое чувство коллектива, которым так отличался всегда северный русский человек, упорно, столетие за столетием обживавший, осваивавший этот суровый край.

Каждый и все вместе, они старались делать свое дело как лучше. Но в этом совместном делании, в той форме коллективного труда, которая была проверена веками, пошла, зазмеилась сначала одна, потом другая трещина, и оказалось, что все эти титанические - без преувеличения - усилия все чаще приводят к холостому ходу огромного общественного механизма. Началось все не изнутри, как то бывает обычно, а снаружи, когда, не разобравшись, что причина, а что следствие, совершенно сторонние, лишь поставленные фортуной в начальники люди попытались в приказном порядке вмешаться в тот слаженный механизм здешней жизни, какой она еще была три-четыре десятка лет назад.

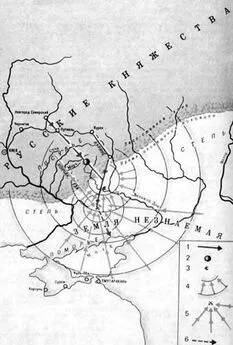

Пожалуй, только теперь, после разговоров с рыбаками и пастухами, я мог оценить удивительную гармонию здешней природы, проявлявшуюся в постоянстве неведомо когда сложившегося стереотипа, столь явного у рыбы, морского зверя, перелетных птиц, оленей и всех тех животных, кто с удивительной регулярностью и точностью совершал то близкие, то далекие путешествия, возвращаясь в одни и те же места. Здесь не могло быть сбоев, пропусков, нарушения ритма. Каждая часть сложнейшей системы природы определяла существование другой, а все вместе они находились в экологическом равновесии: отёл оленей, цветение тундры, вывод птенцов, нерест и миграция рыб, созревание грибов и ягод...

Наблюдая это ежегодное действо, можно было прийти к мысли, что единственным видом, от которого ничего не зависело, но который сам зависел от всех, ко всем приспосабливался, был человек. Он мог существовать здесь не иначе как подчиняясь законам и ритмам природы, следуя ее циклам - не только в прошлом, но и теперь, когда оказывался вооружен техникой, знаниями, комфортом цивилизации. Как бы он ни пытался строить свою жизнь, географическая среда неизменно вносила в его планы свои поправки, и волей-неволей современный человек вынужден был возвращаться на пути, которые проложили его предшественники, куда более беззащитные перед лицом природы.

Не так ли произошло и с жизнью поморов? Сельское хозяйство в поморских селах было всегда. У каждого был свой огород, свои овцы, корова - все, что нужно для того, чтобы обеспечить семью. Но не больше, потому что остальное некуда было сбывать. "Товарное производство" - на продажу ограничивалось рыбной ловлей и оленеводством. Здесь было все рассчитано - и рабочие руки, и необходимое время, и силы, потребные для удачного промысла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: