Валерий Колесников - Непонятый Достоевский

- Название:Непонятый Достоевский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005112439

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Колесников - Непонятый Достоевский краткое содержание

Непонятый Достоевский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

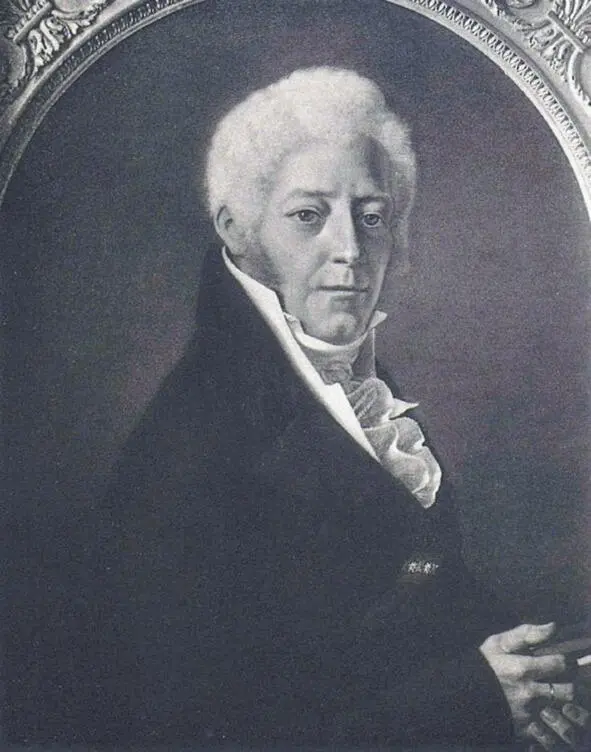

Рис 8. Ф. Ф. Вигель. (предположительно Заушин)

Цитата из повести:

«– У вас, должно быть, чрезвычайно сильное воображение, дядюшка?

– Чрезвычайно сильное, мой милый. Я иногда такое воображу, что даже сам себе потом у-див-ляюсь. Когда я был в Кадуеве… A propos! [кстати! Фр.] ведь ты, кажется, кадуевским вице-губернатором был?

– Я, дядюшка? Помилуйте, что вы! – восклицает Павел Александрович.

– Представь себе, мой друг! а я тебя все принимал за вице-губернатора, да и думаю: что это у него как будто бы вдруг стало совсем другое ли-цо?.. У того, знаешь, было лицо такое о-са-нистое, умное. Не-о-бык-новенно умный был человек и все стихи со-чи-нял на разные случаи. Немного, этак сбоку, на бубнового короля был похож…»

Эти обстоятельства позволяют мне сделать предположение что под вымышленным литературным городом Кадуевым подразумевается город Керчь, а под вице – губернатором Кадуева, так же скрывается господин Ф. Ф. Вигель. То есть дядюшка, вероятно, сначала спутал Мозглякова с Заушиным. Кстати словесный портрет данный князем полностью подходит к Ф. Ф. Вигелю. Это был умный человек, который баловался стихами и, глядя на его портрет можно сказать, что он сбоку немного так на бубнового короля похож. Кто скажет, что это не так, пусть первый бросит в меня камень.

«Athanase» – блаженный Афанасий Матвеевич

После того как мы определились с реальным историческим персонажем Зинаиды Афанасьевны, персонификация Афанасия Матвеевича не вызывает особых трудностей. С большой долей вероятности в этом образе действительно описан её родной отец – Александр Михайлович Белосельский-Белозерский (из рода Рюриковичей). Его образ Ф. М. Достоевский раскрыл вполне реалистично, показав, какой это был человек на самом деле, без прикрас, сохранив при этом его внешний антураж. Если в общепринятой трактовке считать Афанасия Матвеевича обычным сибирским провинциальным дворянином и дамским подкаблучником, его характеристика не вызывает особых эмоций, он подпадает под проходной персонаж. Но как только мы понимаем, что под его образом скрывается известный дипломат екатерининской эпохи, то это кардинально меняет сущность мизансцены, и его литературный образ смотрится и воспринимается совсем по-другому. А. М. Белосельский представлял Россию в Саксонии (в Дрездене), в Испании и в Сардинском королевстве (в Турине).

Рис. 9. Александр Михайлович Белосельский-Белозерский. (Предположительно Афанасий Матвеевич)

По свидетельству Ф. В. Ростопчина, князь А. М. Белозерский был отозван из Турина за «слишком идиллический характер» донесений о революционных событиях во Франции; сам же Александр Михайлович впоследствии объяснял «немилость» тем, что «предвидел события», на которые императрица пыталась «закрыть глаза». Цитата из повести:

«Все, например, помнят, как супруг ее, Афанасий Матвеич, лишился своего места за неспособностию и слабоумием, возбудив гнев приехавшего ревизора. Все думали, что Марья Александровна падет духом, унизится, будет просить, умолять, – одним словом, опустит свои крылышки. Ничуть не бывало:…»

Кто же мог быть этим «приехавшим ревизором»? Разобраться мне в этом не простом вопросе помог архивный раздел сайта Министерства иностранных дел.

После детального ознакомления с подробным историческим обзором в архивном разделе сайта, я пришел к выводу, что таким ревизором, который мог смещать дипломатических посланников такого ранга. Мог быть только гос. чиновник самого высокого чина. И с большой долей вероятности на тот момент это мог быть тайный советник, а впоследствии министр иностранных и государственный канцлер – Николай Петрович Румянцев. Известен также как меценат, коллекционер, основатель Румянцевского музея, покровитель первого русского кругосветного плавания. Продолжим изучать образ Афанасия Матвеевича. Цитата из повести:

«Во-первых, это весьма представительный человек по наружности и даже очень порядочных правил; но в критических случаях он как-то теряется и смотрит как баран, который увидал новые ворота. Он необыкновенно сановит, особенно на именинных обедах, в своем белом галстуке. Но вся эта сановитость и представительность – единственно до той минуты, когда он заговорит. Тут уж, извините, хоть уши заткнуть. Он решительно недостоин принадлежать Марье Александровне; это всеобщее мнение. Он и на месте сидел единственно только через гениальность своей супруги. По моему крайнему разумению, ему бы давно пора в огород пугать воробьев. Там, и единственно только там, он мог бы приносить настоящую, несомненную пользу своим соотечественникам. И потому Марья Александровна превосходно поступила, сослав Афанасия Матвеича в подгородную деревню, в трех верстах от Мордасова…».

Далее неплохо бы определиться с местом действия. Где находится эта «деревня»? В трех верстах от Мордасова. А если предполагать, что Мордасов – это Павловск, то круг поиска сильно сужается. Находим описание этой деревни в тексте. Цитата:

«Наконец, карета пролетела три версты, и кучер Сафрон осадил своих коней у подъезда длинного одноэтажного деревянного строения, довольно ветхого и почерневшего от времени, с длинным рядом окон и обставленного со всех сторон старыми липами. Это был деревенский дом и летняя резиденция Марьи Александровны. В доме уже горели огни».

А какая летняя «деревня» может находиться в трех верстах от Павловска? Надо понимать, что километраж тут относительный. И немаловажно то, что в описании присутствует громкое слово – «резиденция»! Скорее всего, это Гатчина. Вроде ничто нам в этой цитате не напоминает Гатчину, какое-то длинное (!) деревянное, ветхое строение, все невзрачное, но надо не забывать о царской цензуре и постоянно помнить о «мелочах». «Мелочью» в этой цитате является то, что это летняя резиденция и от Мордасова (Павловск) до «деревни» три версты. Но главной «мелочью», при помощи, которой я определил, что подгородная «деревня» – это Гатчина, а не какое-то другое поместье, является другая цитата из этой главы, где Мария Александровна, перед тем как уехать обратно в город дает своей прислуге важные указания. Цитата из повести:

«Здесь без меня все эти три комнаты прибрать; да зеленую, угловую комнату тоже прибрать. Мигом щетки в руки! С зеркал снять чехлы, с часов тоже, да чтоб через час все было готово».

Оцените мастерство Достоевского, как он завуалировал в этой фразе Гатчину, как он показал знающим людям того времени место действия. В летних пригородных императорских резиденциях Санкт – Петербурга много шикарных и знаменитых комнат с разными общеизвестными названиями. Но зеленая угловая комната есть только в гатчинском дворце, а в других пригородных резиденциях комнаты с таким названием нет. Значит, «подгородная деревня» – летняя резиденция Марьи Александровны Москалевой находилась в Гатчине. И еще аргумент в пользу Гатчины: царская семья Николая I часто приезжали в Гатчину как на каникулы. Одна из придворных дам (фрейлина М. П. Фредерикс) отмечала, что «образ жизни здесь совершенно особый, похожий на жизнь в деревне». В Гатчине все чувствовали себя свободней, чем в официальном, наполненном церемониями Петербурге.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: