Малькольм Тодд - Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура

- Название:Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-1493-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Малькольм Тодд - Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура краткое содержание

Автор этой книги попытался реконструировать социальную структуру и каждодневную жизнь варваров на основе обобщающих выводов археологов, наблюдений искусствоведов и лингвистов. Рассматривается промежуток времени от II в. до н. э., когда цивилизованные народы впервые обратили внимание на варваров, до периода Великого Переселения народов IV–VI веков н. э.

Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В IV в. германская работа по металлу претерпела значительные изменения из-за быстрого распространения клуазоне. Эта техника пришла от кочевников Причерноморья. Клуазоне – это полированные камни или эмаль, оправленные в сетку из маленьких металлических ячеек; сами эти ячейки зачастую организованы в сложные узоры. Камни и эмаль придавали блеск изделиям златокузнецов, дополняя изящество тонкой филиграни. Самым любимым камнем для украшения был гранат, озарявший украшения и драгоценное оружие огненным сиянием. Гранат в оправе использовался почти во всех областях германского мира, где только работали по золоту: в Англии, Фризии, Скандинавии, во франкской Галлии и лангобардской Италии. Камни закрепляли в оправе, наклоняя металлические стенки друг к другу, и, чтобы гранат не разбился во время установки, на дно ячейки клали слой смолы. Блеск камня можно было увеличить различными способами: иногда поверхность делали слегка выпуклой, иногда под камень клали кусочек золотой или серебряной фольги. В V в. и позднее на сами гранаты иногда накладывали инкрустацию из золота или эмали, и отныне ранние геометрические узоры начинают уступать текучему звериному орнаменту.

Работа по железу

Гораздо менее впечатляющими, но в то же время весьма информативными для нас были продукты и техники производства железа. В последние годы ученым удалось много узнать о том, как происходила обработка железа, в основном в результате раскопок поселений, где находились плавильные печи. Раньше исследователям приходилось соглашаться с приговором Тацита, согласно которому в распоряжении германских племен было сравнительно немного железа, а археологические находки давали основание считать, что железное оружие и другие инструменты были плохого качества по сравнению с римскими. Однако такое представление является слишком односторонним. Анализ многих предметов показывает, что их качество относительно высоко. Более того, обнаружение многих плавильных очагов и печей служит доказательством, что во многих отношениях германские методы выплавки были ничем не хуже, чем у римских провинциальных кузнецов. Самые замечательные плавильные печи были обнаружены в Богемии и Моравии, Шлезвиг-Гольштейне и Дании, в долине Эльбы, а также на юге Польши.

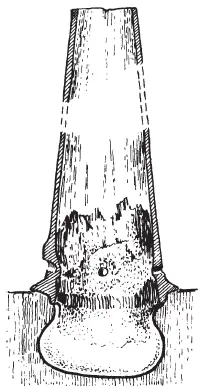

Плавильная печь из Шармбека (Харбург, Германия)

Самая обычная и простая разновидность плавильной печи – это чашевидный очаг. Это была всего лишь яма либо на поверхности земли, либо глубоко под ней, в которой руду расплавляли на огне. Необходимый приток воздуха обеспечивался с помощью естественного сквозняка или с помощью мехов. Однако были известны и более прогрессивные шахтные печи: возможно, они зародились в римском мире. Такая печь представляет собой высокую узкую трубу или «шахту» из глины (а иногда и керамическую), которая стоит над очагом. Высота трубы значительно повышала приток воздуха к железной руде, и поэтому плавка проходила более эффективно. Мы ничего не знаем о социальном положении кузнецов, хотя по аналогии с другими древними народами можно предположить, что оно было достаточно высоким. Это не была индустрия с центрами, где было сосредоточено производство, хотя вблизи рудников с качественной рудой наблюдаются концентрации поселений с плавильными печами. Значительная доля производства железа должна была находиться в руках деревенских ремесленников, которые делали товары на заказ, и, как мы видели в случае с поселением в Феддерзен-Вирде (с. 61), часто работали на вождя или какого-то знатного человека.

Кораблестроители

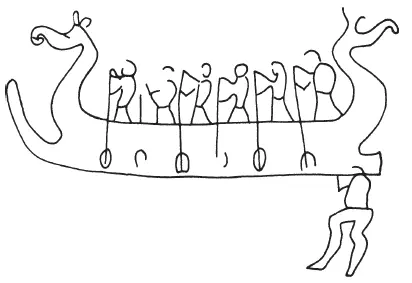

Древнейшие известные нам в северных водах лодки – это те, что изображены на многочисленных наскальных рисунках Норвегии и Швеции. Значительная часть интереснейших памятников датируется бронзовым веком и переходной эпохой от бронзового к железному веку. Зачастую на них показаны широкие корабли с квадратным остовом, обычно приподнятым у носа и кормы. Этот профиль соответствует кораблю, сделанному из кож, натянутых на деревянную основу. Подобные лодки могли служить для достаточно коротких путешествий, связанных с ловом рыбы и охотой на тюленей, и подобные суденышки еще совсем недавно использовали народы, живущие у полярного круга. Когда норвежские исследователи Нансен и Свердруп были вынуждены построить лодку из кож и ветвей, им удалось сделать вполне работоспособное судно, которое было очень похоже на рисунки бронзового века. Точно не известно, когда на севере появились лодки, сделанные полностью из дерева. Деревянные лодки или долбленые каноэ, естественно, обнаруживаются по всей Европе еще с эпохи неолита, и они кое-где существовали еще в XIX в. Однако в море на такой лодке выходить бесполезно. Для мореплавания были нужны лодки из досок, и впервые они, возможно, появились в конце бронзового века.

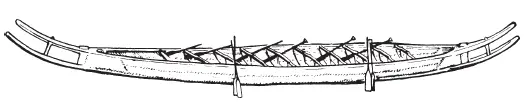

Древнейшая более или менее полная дощатая лодка, которая дошла до нас, – это корабль железного века из Йортспринга (Альс). Она датируется примерно 200 г. до н. э. Лодку затопили в торфяном болоте вместе с огромным запасом оружия и доспехов в качестве вотивного приношения. Таким образом, корабль также был орудием войны. Длина лодки из Йортспринга составляет 58 футов в длину; возможно, на ней плавала команда числом около 20 человек. Она была построена из пяти широких и тонких дощечек; одна из них, на дне лодки, образовывала киль, и над ней с каждой стороны было еще по две доски. Килевая доска и планшир выступали за пределы корпуса как на носу, так и на корме, придавая лодке характерный профиль, который мы можем видеть на более поздних наскальных изображениях. Доски (пояса обшивки), из которых состоял корпус, сшивали вместе шнуром, а дыры заделывали смолой. Внутренний корпус состоял из ребер, сделанных из тонких ореховых ветвей, крепко присоединенных к обшивке. На некотором расстоянии друг от друга посредине корабля ставились бревенчатые распорки, что увеличивало прочность судна. Для изготовления этой столь полезной и хитроумно сработанной лодки не потребовалось ни единого железного гвоздя или какой-либо другой железной детали. Как и на лодках бронзового века, изображенных на наскальных рисунках, здесь не было никакой мачты. Лодка двигалась вперед исключительно с помощью незафиксированных весел типа байдарочных (их было около двадцати). Судном правили с помощью руля как на корме, так и на носу.

Корабль из Йортспринга. Около 200 г. до н. э.

Изображение корабля на скале. Брандскоген (Упланд, Швеция)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: