Тамара Райс - Скифы. Строители степных пирамид

- Название:Скифы. Строители степных пирамид

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:5-9524-0450-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тамара Райс - Скифы. Строители степных пирамид краткое содержание

На основе археологических и исторических материалов, обобщенных в книге, реконструирована культура, религиозные представления, быт древних скифов. Приведена наиболее точная хронология важнейших фаз развития племенных групп, входивших в состав скифского государства. Показана яркая панорама жизни свободолюбивых скифских племен, чей духовный опыт повлиял на искусство России, Германии и Скандинавии.

Скифы. Строители степных пирамид - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

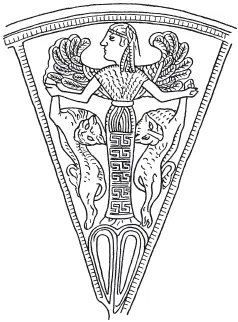

Скифы поклонялись стихиям. Их главное религиозное рвение было отдано Великой Богине, Табити– Весте, богине огня и, наверное, животных. Она одна фигурирует в их искусстве, главенствуя при произнесении клятв, причащении или помазании вождей. Ростовцев обнаружил, что в южных регионах России ей поклонялись задолго до того, как здесь появились скифы. Изображающие ее глиняные статуэтки были распространены в бронзовом веке на территории, лежащей между Уральскими горами и Днепром, даже больше вдоль рек Буг и Донец. Есть явное сходство между этими маленькими фигурками и изображающими то же самое божество фигурками из Элама [9], Вавилона и Египта, сделанными несколькими веками ранее. Найденные в Крыму фигурки Великой Богини датируются не ранее чем IX в. до н. э. Эта богиня изображалась стоящей с ребенком на руках. Она олицетворяла собой богиню плодородия и материнства у скифов. Скифы считали ее своей защитницей, а Страбон отмечал, что ее культ был особенно широко распространен на Кавказе, где она была охранительницей племен мореходов, которых греки считали аргонавтами. Эти народы, а в особенности скифы с Таманского полуострова, очень возмущались вторжением чужаков на свои берега и считали необходимым приносить в жертву Великой Богине всех ионийских моряков, которых им удавалось брать в плен. В искусстве скифов она иногда появляется в виде полуженщины-полузмеи, иногда стоящей, иногда сидящей между своими священными животными – вороном и собакой, а иногда беседующей с сопровождающим ее вождем.

Рис. 16. Великая Богиня с двумя сопровождающими ее животными. Деталь зеркала, сделанного из серебра с позолотой и гравировкой, из Келермесского кургана на Кубани. VII–VI вв. до н. э.

Скифы также поклонялись Папаю – Юпитеру, богу воздуха; Апи – Феллус, богине земли, Гайтосиру – Аполлону, богу солнца, и Аргимпасе – Венере, богине луны. Помимо этих, царские скифы почитали Тамумаса – Нептуна, бога воды, и, как полагал Геродот, они приносили в жертву скот и каждого сотого пленника Марсу и Геркулесу. Геродота удивило отсутствие у скифов изображений богов, алтарей и храмов, и действительно, за исключением весьма скромных акрополей позднего периода в скифских городах, пока еще не было открыто ни культовых мест, ни предметов, которые можно было бы наверняка связать с проведением религиозных церемоний. Таким образом, он, вероятно, был прав, полагая, что для отправления религиозных ритуалов скифы собирались в условном месте и уходили оттуда по их окончании, но при этом они не считали, что проведенная церемония каким-то образом освятила то место, где ее проводили. В этом они, похоже, следовали иранской традиции.

Вместо храмов и святынь скифы расточали все благоговение, на которое только были способны, могилам своих умерших, напоминая китайцев в своей готовности пожертвовать жизнью, охраняя эти захоронения. И все же их забота и бдительность не смогли уберечь могилы их предков от осквернения грабителями, которые почти всякий раз проникали в курганы после похорон и обыскивали их с такой тщательностью, что едва ли осталась могила, оказавшаяся нетронутой.

Церемония похорон у скифов была сложной и очень торжественной. На Алтае погребения, похоже, производились только в течение двух времен года, весной и осенью, совпадая, таким образом, с сезонными кочевьями племен в поисках новых пастбищ. Обычай откладывать похороны сделало бальзамирование умерших необходимым, и подробное описание Геродотом этого процесса, осуществляемого скифами, было подтверждено найденными в замороженных погребениях Пазырыка набальзамированными телами.

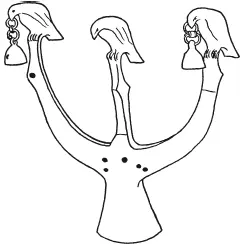

Сначала тело нужно было очистить изнутри, заполнить его ароматическими травами и зашить. Когда все было готово, тело клали на повозку, и все племя, как один, обрезав себе волосы, следовало за трупом с криками и стенаниями, хлеща себя по рукам и протыкая себе ладонь левой руки стрелами, по мере того как процессия следовала от деревни к деревне, и так было, пока повозка не объедет все владения умершего. Эта поездка должна была длиться сорок дней. Только тогда тело можно было привезти назад к месту захоронения. Если человек занимал невысокое положение в обществе, весь процесс, хоть он и должен был длиться предписанное число дней, ограничивался визитами к его родственникам и друзьям. Когда все это было завершено, могла начаться церемония похорон. Тело вместе с поддерживающим его тюфяком поднимали с повозки и опускали в погребальную камеру, где стоял гроб. Иногда по углам гроба ставили штандарты, которые были увенчаны бронзовыми животными. А порой вместо них ставили шесты с колокольчиками, чтобы их звуки помогали отгонять злых духов.

В последний путь умершего вождя сопровождала одна из его жен, его главные слуги: виночерпий, повар и главный конюх, а также лошади, которыми он лично пользовался при жизни. Все они были обряжены в свои лучшие одежды и драгоценности, и каждому в погребении была выделена своя отдельная камера или отсек. Хозяин лежал один вместе с самыми необходимыми вещами, которые клали рядом с ним. Среди них были золотые чаши, амфоры, наполненные вином и маслом, и огромный котел с мясом ему в дорогу. Его слуги и спутники располагались неподалеку, а его кони лежали вне его погребальной камеры, но все же в непосредственной близости от нее в том же самом кургане, чтобы оказаться у него под рукой сразу же после его пробуждения. Все они были в великолепной сбруе. После того как могилу засыпали, но еще до возведения кургана, над погребальной камерой проводились поминки.

Рис. 17. Бронзовая погремушка из Александрополя. IV в. до н. э.

До этого места отчет Геродота о скифской церемонии погребения был, как показали раскопки, полностью достоверным. Далее он продолжил свое повествование о том, что в первую годовщину смерти вождя было принято убивать пятьдесят конных воинов из личной охраны умершего правителя, каждый из которых, как, впрочем, и все другие члены его окружения, был свободнорожденным скифом. После этого их тела очищали от внутренностей и наполняли согласно процедуре, а убитых коней, полностью взнузданных и оседланных, сажали на колья, установленные кольцом вокруг кургана. Мертвых всадников сажали на спины коней, а затем и людей, и животных оставляли разлагаться на своем посту у могилы. Не сохранилось ни одного следа этого последнего жестокого ритуала. Даже если бы такой ритуал существовал, тела мертвых быстро расклевали бы до костей птицы-падальщики, а скелеты превратились бы в пыль задолго до наших дней. Хотя нам трудно поверить в то, что скифы так расточительно относились к человеческой жизни, как требовал этот их обычай, Геродот оказывался прав в стольких случаях, что, кажется, нет причины сомневаться в его точности и здесь. Но если и в самом деле такие крупномасштабные жертвоприношения имели место, это, несомненно, происходило только после смерти выдающегося правителя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: