Уильям Карман - История огнестрельного оружия. С древнейших времен до XX века

- Название:История огнестрельного оружия. С древнейших времен до XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2006

- Город:М.

- ISBN:978-5-9524-3274-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Уильям Карман - История огнестрельного оружия. С древнейших времен до XX века краткое содержание

Уильям Карман, признанный эксперт по истории огнестрельного оружия, написал компетентное справочное исследование, из которого вы узнаете об эволюции многочисленных разновидностей артиллерийского оружия, строении и модификации мушкетов, винтовок, карабинов, пистолей, мин, гранат и ракет. Автор рассказывает об изобретателях, внесших свой вклад в становление этого вида военной техники, и дает подробный обзор развития огнестрельного оружия, охватывая период от древних ассирийцев и греков до начала двадцатого века.

История огнестрельного оружия. С древнейших времен до XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1863 году на континенте Шульце предложил смешивать порох с желатином. Это последнее вещество в соединении с пушечным хлопком или другими аналогичными компонентами давало значительно менее пористую массу, сгоравшую благодаря этому более равномерно. Новое взрывчатое вещество было применено в ручном оружии, но, как выяснилось, губительно воздействовало на винтовые нарезы ствола, а потому нашло главное применение в гладкоствольных дробовиках. Этот же недостаток имелся и у состава «Порох Е. С», выпущенного в 1882 году одноименной компанией.

Поры удалось полностью устранить, когда смесь подвергли полной обработке желатином. Взрывчатое вещество прессовали, скручивали или формировали из него шнуры, которые после высыхания растворителя сохраняли форму, а после воспламенения сгорали устойчиво, слой за слоем. В 1886 году французский химик Виель предложил изготовлявшийся по аналогичной технологии порох «Poudre «В», который стал первым бездымным порохом, примененным в винтовке Лебеля. Таким образом был расчищен путь для применения всех порохов на основе нитроцеллюлозы.

Начало другой линии развития в этой области было положено в 1846 году в Турине итальянским химиком Собреро, который впервые синтезировал нитроглицерин; впрочем, первое время это вещество применялось исключительно как лекарство.

Шведский инженер Альфред Нобель в 1859 году нашел способ использовать его в качестве взрывчатого вещества. В 1862 году в Швеции он освоил его производство для взрывных работ. Первоначально нитроглицерин применялся в виде жидкости, что приводило к многочисленным несчастным случаям, но это затруднение было преодолено, когда данное взрывчатое вещество удалось получить в твердой форме. В 1867 году Нобель нашел решение этой проблемы, добавив к нитроглицерину осадочную породу Kieseiguhr [98], получив в результате продукт, хорошо известный под названием «динамит».

Вскоре у Нобеля возникла идея растворить в нитроглицерине 8 процентов нитроцеллюлозы. Получившееся мощное взрывчатое вещество получило название «гремучий студень». Так появились двухосновные взрывчатые вещества, хотя ранее считалось, что одного базового компонента достаточно. Позднее Нобель увеличил содержание нитроглицерина почти до половины и, применив для объединения двух видов взрывчатки камфару, получил вещество, которое можно было раскатывать или резать для получения требуемых размера и формы. Оно было запатентовано под названием «баллистит».

Великобритания не отставала в этих исследованиях. Был образован Комитет по взрывчатым веществам, президентом которого назначили ставшего к тому времени баронетом Фредерика Абеля. Начались поиски бездымного метательного взрывчатого вещества, способного стабильно гореть и иметь неизменные баллистические характеристики. Множество экспериментов привело к вышеупомянутой двухосновной смеси, обработанной ацетоном. Кроме того, для облегчения процесса растворения и предотвращения загрязнения стволов добавляли некий студенистый минеральный раствор, который, как выяснилось, еще и обеспечивал более стабильное горение. Конечному продукту перед затвердеванием придавали форму длинного шнура [99], из-за чего вещество и получило название «кордит». Его появление сопровождалось таким количеством судебных исков, что этот сорт бездымного пороха получил прозвище «дискордита» [100].

Выпускалось множество разновидностей кордита, но основная идея оставалась неизменной. Во время Первой мировой войны нехватка ацетона, использовавшегося в производстве этого пороха в качестве растворителя-пластификатора, привела к его замене смесью эфиром со спиртом, в результате чего новый состав получил название «кордит RDB». Кроме того, британские заводы оказались не в состоянии производить необходимое количество кордита, что привело к необходимости использования его американского эквивалента. Это был порох № 16 производства компании «Дюпон», ставший известным в британской армии как NC 2 3 [101].

В те времена, когда порох стали использовать в военной технике, при стрельбе из механических метательных машин уже были в ходу снаряды, которые могли найти применение и в новой отрасли военной техники. Одна из существовавших тогда машин использовала удар оттянутого назад конца доски для посылки в сторону неприятеля тяжелой железной стрелы – дарта, который часто снабжался бронзовым оперением. Несмотря на вопиющее неудобство формы, дарты употребили и для стрельбы из пушек. Отсутствие плотного контакта со стенками ствольного канала удавалось отчасти компенсировать обертыванием стрелы в кусок кожи, возможно намоченной в воде, чтобы хоть в какой-то мере устранить прорыв и бессмысленную растрату газов, образовывавшихся при взрыве заряда. Дарты продолжали неплохо работать. Фруассар отметил, что в 1377 году эти снаряды весом 200 фунтов пробивали стены замка Шато-Одрюк в окрестностях Сент-Омера. Во времена королевы Елизаветы дарты все еще использовались для стрельбы из «карриеров».

Однако самым успешным снарядом стало ядро, также применявшееся до изобретения огнестрельного оружия в метательных машинах типа гигантской пращи и арбалета. С пращами использовались каменные ядра, а с арбалетами – свинцовые пульки или маленькие ядра. Во французском документе 1345 года упоминается свинцовое ядро. Хранитель личного гардероба короля Эдуарда III Роберт де Милденхолл в своих отчетах указывал, что 1 и 2 сентября 1346 года в Кале было отправлено семьдесят три больших свинцовых ядра, тридцать одно малое и шесть слитков свинца. Нам известно, что в 1346 году у Турне пушка Петера из Брюгге стреляла свинцовыми ядрами весом в два фунта. В 1356 году при взятии Роморантена в провинции Берри Черный принц [102], чтобы выкурить защитников города, с успехом стрелял из пушек зажигательными ядрами, от которых загорелись крыши и деревянные строения.

Отчеты за 1373–1374 годы, представленные секретарем личного гардероба короля Джоном Слефордом, показывают, что изготовлением «пулек» для пушек в эти времена занимались в Тауэре.

Необычное ядро было изобретено неким жестянщиком из Брюгге. В 1346 году городские старшины заказали чугунную пушку с каналом ствола квадратного сечения, ядра для которой должны были иметь форму куба и весить 11 фунтов. Орудие оказалось работоспособным и достаточно эффективным при пробивании городских стен.

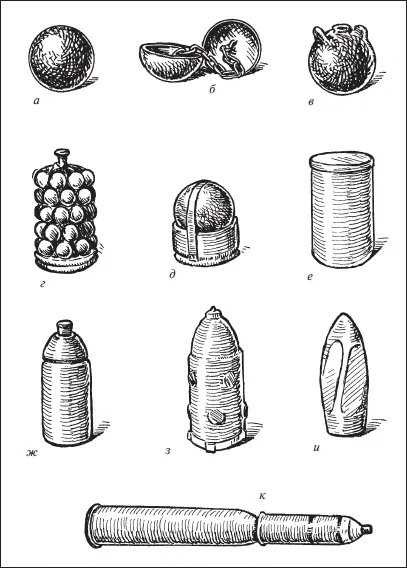

Рис. 29. Артиллерийские снаряды: а – пушечное ядро; б – цепное ядро; в – бомба; г – «вязаная» картечь; д – ядро с деревянным башмаком; е – картечь в картузе; ж – снаряд Армстронга; з – снаряд с выступами для сцепления с нарезами; и – снаряд Уитворта; к – зажигательный артиллерийский патрон

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: