Карл Деметр - Германский офицерский корпус в обществе и государстве. 1650–1945

- Название:Германский офицерский корпус в обществе и государстве. 1650–1945

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2007

- Город:М.:

- ISBN:978-5-9524-2602-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Деметр - Германский офицерский корпус в обществе и государстве. 1650–1945 краткое содержание

В этой книге представлена история Германского офицерского корпуса, существовавшего с 1650 по 1945 год. Автор рассказывает о том, какие факторы играли главенствующую роль в образовании офицерского корпуса, по каким критериям принимали на службу и какие изменения происходили с течением времени. Подробно освещает роль германского офицерства в обществе и государстве.

Германский офицерский корпус в обществе и государстве. 1650–1945 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поэтому не стоит автоматически воспринимать появление коммерсантов, рантье и т. п. в графе «общественное положение отца» в личных делах офицеров как знак принадлежности к «высшему слою». Однако для Пруссии у нас было бы гораздо больше оснований сделать такой вывод. Более того, в этих списках есть множество таких профессий, для которых весьма непросто определить верхние и нижние социальные границы – трудность заключается в самой природе социологического теста, поскольку его критерии меняются в зависимости от времени и места. Тем не менее имеющиеся данные позволяют в большинстве случаев с уверенностью определить социальное происхождение каждого конкретного офицера. И поэтому, несмотря на некоторую неопределенность в том, что касается точного отнесения офицера к тому или иному классу, нет сомнений, что по сравнению с Пруссией классы, которые я бы обозначил как «средний» и «низший», составляли большую часть баварского офицерства на протяжении XVIII и XIX веков.

Отличие Баварии от Пруссии и Саксонии в том, что касается соотношения между дворянами и буржуа среди офицеров, и в том, как это соотношение менялось, не нуждается в дополнительном подтверждении. С этим же связано стремление дворянства «закрепить за собой» отдельные полки. Это типичное для Пруссии явление также существовало и в Баварии, но масштабы его были несравненно малы. В 1911 году было лишь три подразделения, которые можно было бы назвать «заповедником знати», – это гвардейский пехотный полк, 1-й полк тяжелой кавалерии (оба были расквартированы в Мюнхене) и 1-й уланский полк, расположенный в Бамберге.

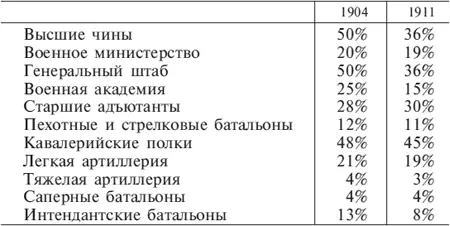

Данные о процентном соотношении дворян среди высших офицеров различных родов войск баварской армии на май 1904 и 1911 годов выглядят следующим образом:

Отсюда видно, какую незначительную роль играло наследственное дворянство в баварском офицерском корпусе.

Положение в Вюртемберге было почти такое же, как в Баварии. Но, хотя юг Германии населяли три различных народа (баварцы, швабы и франки) и на протяжении нескольких веков эта область была политически более разобщенной, чем, например, северо-восток, здешнее общество было гораздо более однородно как в культурном отношении, так и по своей социальной структуре, что нашло свое отражение и в социальном составе офицерского корпуса. Надо признать, что относительно Вюртемберга мы гораздо хуже осведомлены о том, каков был род занятий отцов офицеров, чем относительно Баварии, поскольку у нас гораздо меньше заслуживающих доверия источников, но, тем не менее, полковые дневники могут дать нам определенную подсказку. Что касается последних десятилетий перед Первой мировой войной, то тут можно с уверенностью сказать, что в Вюртемберге офицеры набирались из тех же социальных слоев, что и в Баварии, и принадлежали в основном к средним и низшим классам общества. Но во второй половине XVIII и в начале XIX века доля дворянства была выше, чем в Баварии, – вероятно, по причинам религиозного свойства.

«Устав пехотных полков Вюртемберга» от 1 января 1754 года содержит следующие рекомендации по набору офицеров: «Когда кто-либо из офицеров покидает полк, командир должен рекомендовать Его Высочеству Принцу младшего офицера дворянского происхождения, заслуживающего повышения. Командир несет ответственность, если окажется, что младший офицер не обладает всеми качествами, которые приличествуют офицеру. Нельзя рекомендовать младших офицеров, прослуживших в полку менее трех лет. Если младшего офицера недворянского происхождения отличают исключительные достоинства и образцовое поведение, он обладает приятной внешностью и прослужил в полку не менее двенадцати лет, его можно рекомендовать Его Высочеству Принцу для произведения во вторые лейтенанты». Помимо этого, в Вюртемберге того времени не было никакого другого способа получить офицерскую должность. Офицеры не имели почти никакого образования и были либо выходцами из низов, либо из кавалерского корпуса, который, как правило, был присоединен к гвардейскому корпусу. В Вюртемберге первая попытка давать офицерам специализированное военное образование была предпринята с учреждением Высшей военной школы, которой в 1782 году император присвоил статус университета.

В XIX веке обычные младшие офицеры-сверхсрочники получали лейтенантские звания лишь в исключительных случаях, в периоды, когда потребность в офицерах резко возрастала, например, в 1859 году, когда проводилась мобилизация в связи с войной между Францией и Италией, с одной стороны, и Австрией – с другой. В случаях, когда возникала срочная потребность в младших офицерах, в эти звания производили кадетов, еще не закончивших курса обучения, а также после ускоренной подготовки и студентов. Но чтобы получить повышение, бывшие младшие офицеры должны были сдать экзамены по военным и общеобразовательным предметам. Через десять или двадцать лет после Франко-прусской войны эти «старые вояки» все еще служили прекрасными инструкторами по строевой подготовке в армии Вюртемберга. Тем не менее для достижения одинакового социального уровня и более сплоченного «корпоративного духа» в офицерской среде было необходимо поднять и стандартизировать общий образовательный уровень кандидатов на офицерские должности. Осуществлению этих пожеланий немало способствовало возобновление притока офицеров-буржуа в пехотные полки, где они составляли подавляющее большинство.

Очевидно, что в начале XIX века в пехоте Вюртемберга было значительное количество офицеров-буржуа. Этот вывод можно сделать на основании данных о социальном составе офицерства 3-го Вюртембергского пехотного полка – одного из старейших. На начало турецкой кампании 1716 года положение было следующим: штабные офицеры – все четверо дворяне; капитаны – восемь буржуа, шестеро дворян; лейтенанты – одиннадцать буржуа, семеро дворян; унтер-офицеры – четверо буржуа и семеро дворян, т. е. в целом 28 дворян и 23 буржуа. В более или менее неизменном виде такие пропорции сохранялись на протяжении нескольких десятилетий, но дворяне всегда занимали более высокие посты, и только среди низших чинов буржуа могли составлять большинство. В 80-х годах XVII века, когда в Пруссии почти все офицеры были дворянами, этот Вюртембергский полк тоже почти полностью стал «дворянским». Но такое положение было лишь временным, и к 1794 году появляется десять офицеров (четверо из них капитаны) с буржуазными фамилиями.

Наполеоновские войны в начале XIX века и последовавший за ними период военной стагнации не принесли никаких существенных изменений. Лишь немногие представители буржуазии смогли подняться выше звания капитана и дослужиться до более ответственных должностей, подразумевавших более высокую оплату. Но во время войны 1866 года и Франко-прусской войны 1870—1871 годов в полку уже было значительное количество капитанов-буржуа, и с тех пор офицеры-буржуа всегда имели численное превосходство над дворянами. Насколько мы можем судить по имеющимся у нас данным, такие же тенденции наблюдались во 2-м Вюртембергском пехотном полку, а также в пехотных полках, организованных в XIX веке, и в полевой артиллерии. Единственное исключение – 1-й Вюртембергский гренадерский полк, который выполнял функцию личной охраны и являлся старейшим пехотным полком в Вюртемберге. Конечно, во время войны 1870—1871 годов среди его офицеров три четверти составляли буржуа, но уже в 90-х годах их было лишь две пятых. Лишь в некоторых кавалерийских полках, как, например, 26-м драгунском, 20-м уланском и, в меньшей степени, 19-м уланском («дунайские казаки»), эта тенденция к преобладанию дворянства была заметна более отчетливо. Плутократия, преимущественно из северных областей Германии, главным образом из Гамбурга, напротив, сосредоточилась в 25-м драгунском полку «конных бакалейщиков». Все это, однако, не приводило к такой крайней ситуации, как в Пруссии, хотя начиная с 1870 года в вюртембергские полки поступало множество пруссаков. Как бы то ни было, в Вюртемберге, где общая атмосфера в корне отличалась от старой Пруссии, дворянство не оказывало какого-либо формирующего воздействия на армию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: