Карл Деметр - Германский офицерский корпус в обществе и государстве. 1650–1945

- Название:Германский офицерский корпус в обществе и государстве. 1650–1945

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2007

- Город:М.:

- ISBN:978-5-9524-2602-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Деметр - Германский офицерский корпус в обществе и государстве. 1650–1945 краткое содержание

В этой книге представлена история Германского офицерского корпуса, существовавшего с 1650 по 1945 год. Автор рассказывает о том, какие факторы играли главенствующую роль в образовании офицерского корпуса, по каким критериям принимали на службу и какие изменения происходили с течением времени. Подробно освещает роль германского офицерства в обществе и государстве.

Германский офицерский корпус в обществе и государстве. 1650–1945 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

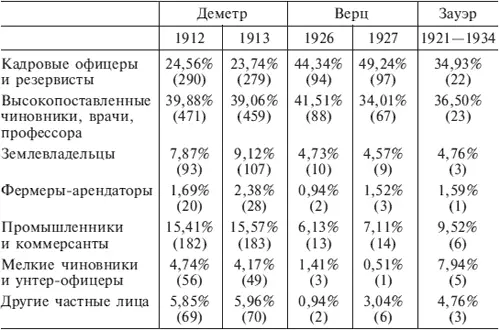

С другой стороны, доля выходцев из университетских кругов, представленных в группе 2, уменьшилась совсем немного или осталась прежней. Что действительно удивляет, так это огромное увеличение такой составляющей, как сыновья офицеров. В последние годы перед войной их доля была наибольшей, а теперь, в рейхсвере, она почти удвоилась. С точки зрения Генерального штаба это могло выглядеть как стремление сохранить «классовую чистоту», но такое суждение было бы предвзятым, поскольку истинные причины этой тенденции следовало бы искать в тех классах, чьи сыновья стремились стать офицерами новой армии. Дело в том, что в основе своей их мировоззрение осталось прежним, а их материальное положение было таково, что их притязания, как я уже говорил, были относительно скромными.

То же самое, с некоторыми оговорками, можно сказать и о дворянстве. Служба в прусской и германской армии всегда предоставляла дворянству профессиональные возможности, которые соответствовали его старомодным представлениям о себе как об элите общества, но увеличение численности армии в XIX веке вынудило дворянство сдать свои позиции.

Теперь, когда офицерский корпус сократился до 4000 человек, казалось, у дворянства появилась возможность проводить набор исключительно из своей среды. Количество мужчин дворянского происхождения всех возрастов в Германии в 1936 году оценивалось «Готским альманахом» в 45 219, и среди них только взрослых графов и баронов было 9477 человек, не говоря уже о гораздо более многочисленном классе людей, чьи фамилии начинались с частицы «фон». Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы противостоять естественному ходу событий, да и такого желания ни у кого не было. Но, тем не менее, стоит заметить, что широко известные фамилии появлялись в рейхсвере на всех уровнях старшинства, и некоторые из них от трех до шести раз каждое.

В первые годы после революции 1918 года дворянство, которое отнеслось к ней крайне негативно, не отпускало своих сыновей служить офицерами в республиканской армии. Однако после 1922 года наметились изменения, связанные с преобразованием рейхсвера, а согласно договору в Рапалло рейх снова вышел на международную арену как независимая сила. Определенную роль могла сыграть и некая статья, появившаяся в «Дойчес адельсблатт» в конце 1922 года и подписанная дворянской фамилией. Ее автор утверждал, что молодым дворянам не следует бояться соревнования с «чернью» и что для будущего страны необходимо, чтобы в офицерский корпус по-прежнему набирались самые лучшие. Многие из тех, кто в душе оставался монархистом и хотел служить своему государю, очевидно, поддались иллюзии, что это достойный выход. Из 167 лейтенантов, назначенных за 12 месяцев начиная с 1 апреля 1922 года, тридцать пять были дворянами (21,6%). Хотя в последующие годы их доля постоянно снижалась, но с мая 1927 года никогда не падала ниже 20%, ав 1931—1932 годах даже составила 36%. Толчком мог послужить тот факт, что 31 января 1927 года ненавистная Военная комиссия союзников прекратила свою деятельность в Германии. С другой стороны, нельзя не обратить внимание на тот факт, что заметный рост количества дворян среди офицеров начался сразу же после того, как Зеект ушел с поста начальника Генерального штаба. Также вероятно, что это как-то связано с повышением жалованья, произошедшим в 1927 году. Тем не менее увеличение количества дворян почти не повлияло на общий характер офицерского корпуса в целом, но данные существенно менялись в зависимости от рода войск так же, как это было до 1914 года. Самый высокий процент дворян был в кавалерии, затем с большим отрывом, если не учитывать Генштаб, следует пехота, за ней – артиллерия, моторизованные части и, с неожиданно высоким процентом, военная медицина. Установить какой-либо одной четкой тенденции в социальном составе рейхсвера не удается. Количество дворян среди его офицеров в целом оставалось на постоянном уровне – примерно 20%. Как показано в таблице в приложении 3, существовали слабые колебания в нескольких родах войск, но нельзя говорить о существовании какой-либо общей тенденции.

Однако если попробовать сравнить по этому признаку контингенты из различных провинций (земель), то станут заметны определенные различия. В рейхсвере были полки и независимые подразделения, набранные в каких-то конкретных провинциях: например, 3-й (Прусский) пехотный полк, или 17-й (Баварский) кавалерийский полк. Однако другие полки могли иметь в своем составе контингенты из нескольких различных провинций, так, например, 15-й пехотный полк набирался в Пруссии, Гессене и Тюрингии. Данные за 1932 год тем не менее позволяют установить процентное соотношение дворян среди офицеров для всех прусских полков – в тот год оно равнялось 25,6%, что выше, чем в среднем по рейху. Более того, оно сохранялось во всех родах войск, за исключением связистов. Для Мекленбурга это соотношение составляло 26,9%, для ганзейских городов 25,8%, для Тюрингии 22,2%, для Шаумбурга 25%. Наименьший процент дворян был в полках из Ольденбурга, однако среди них не было кавалерийских полков, а только пехотные. На юге Германии доля дворян среди офицеров была выше и составляла 12,1% в Вюртемберге, 12,6% в Баварии и 13,2% в Бадене.

Глава 6

Третий рейх

После 1933 года, когда национал-социалисты пришли к власти, стали проявляться тенденции, совершенно отличные от тех, что превалировали раньше. Сначала они просачивались сверху вниз, а затем, постепенно, стали распространяться снизу вверх. Национал-социалистическая доктрина считалась с традицией ровно настолько, насколько она могла быть полезна партии в ее стремлении к власти. В противном случае такая традиция подвергалась нападкам, выкорчевывалась и уничтожалась. Для этих целей национал-социализм обычно заимствовал свое интеллектуальное оружие из богатого арсенала идей Ницше – страстного обличителя буржуазной морали и христианских основ западной цивилизации, напыщенного проповедника «Воли к власти» и «Морального кодекса победителя», создателя идеи о «сверхчеловеке».

Я не собираюсь углубляться в наследие национал-социализма и его связей с философией Ницше. Но, когда Фридо фон Зенгер, уроженец Южного Бадена, который сам был старшим офицером во время Второй мировой войны и острым взглядом наблюдал за развитием событий изнутри, дает анализ интеллектуальной ситуации, сложившейся после 1933 года, к его словам стоит прислушаться. Как следствие неверного толкования философских идей Ницше, говорится в его книге, и выморочной теории «расового превосходства», льстившей народным массам, значение, которое до этого придавалось социальному происхождению, было заменено мистической теорией «принадлежности к высшей расе», включавшей всех и каждого и делавшей простого человека суперменом. Быстрое введение всеобщей воинской повинности позволило Гитлеру создать свое офицерство без опоры на один какой-нибудь общественный класс, чтобы внедрить идеи национал-социализма в сознание офицеров: сначала низших чинов, а затем, особенно во время войны, и высшего армейского руководства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: