Сергей Гаврилов - Остзейские немцы в Санкт-Петербурге. Российская империя между Шлезвигом и Гольштейном. 1710–1918

- Название:Остзейские немцы в Санкт-Петербурге. Российская империя между Шлезвигом и Гольштейном. 1710–1918

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2011

- Город:М.:

- ISBN:978-5-227-02434-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Гаврилов - Остзейские немцы в Санкт-Петербурге. Российская империя между Шлезвигом и Гольштейном. 1710–1918 краткое содержание

В книге рассказывается о роли выходцев из прибалтийских земель в российской истории от начала XVIII века до начала XX века, о значении Северной столицы в становлении эстонского народа, в его социальном и политическом развитии от германской провинции Эстляндия до государства Эстония. Сведения, приводимые автором, позволяют объективно оценить и вклад эстонцев в экономику и культуру Российской империи, и положительное взаимовлияние двух наций в материальной и духовной сферах. Трактовка исторических событий в книге часто расходится с общепринятой исторической традицией. Стиль изложения легкий, ироничный, что, несомненно, выгодно отличает эту книгу от скучных наукоподобных исследований.

Остзейские немцы в Санкт-Петербурге. Российская империя между Шлезвигом и Гольштейном. 1710–1918 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

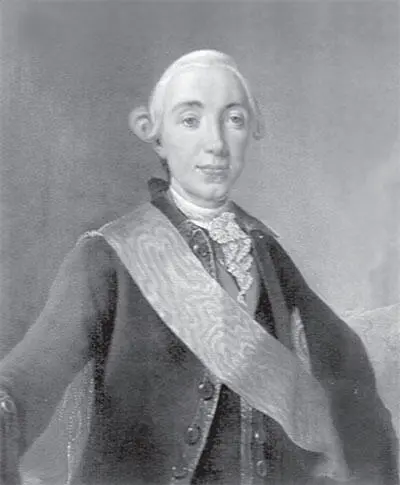

Петр III.

Дворец Монплезир в Нижнем саду Петергофа. В июле 1762 года – резиденция Екатерины Алексеевны. Отсюда она бежала в Петербург, чтобы начать революцию. Июль 2010 г. Фото автора.

Во время революции Петр III находился в Петергофе. «Император находился в нижнем, ближе к Неве, Петергофском саду. Он сидел на стуле. Рядом с ним графиня Воронцова. Она плакала. Он казался довольно спокоен, но несколько бледен» [95] Сиверс Д. Р. записки д. р. Сиверса / примеч. п. и. бартенева // русский архив. 1909. кн. 2. вып. 7. С. 518—526.

. Фельдмаршал Бурхард Миних, остававшийся верным Петру III, предлагал действовать. После неудачной попытки захватить Кронштадт он предложил отступать в Ревель. В Нарве стояли драгуны полка герцога Августа. «Мундир синий, с воротником, обшлагами и лацканами черными, подбоем красным и аксельбантом и шлейфами желтыми: камзол и штаны белые; пуговицы медныя; галстук красный, с белою каемкою; на шляпе галун и пуговица желтые, петлица и верхняя кисть белыя, нижния кисти и кисть у темляка трех цветов: синяго, белаго и краснаго». Понятное дело, эстляндские дворяне при поддержке таких красавцев сумели бы защитить своего сюзерена или, по крайней мере, переправить его дальше в Европу. Но Петр III был слишком мягок, дал себя свергнуть, как ребенок, которого взрослые отправили спать. Кажется, большую роль сыграла тут привязанность к Елизавете Воронцовой, с которой он не захотел расстаться. Шерше ля фам!

Голштинская гвардия императора, размещенная в Ораниенбауме, готова была сражаться. Современник вспоминает:

Петерштадт. Дворец Петра III. Июль 2010 г. Фото автора.

«1762 года, 28 Июня (9 Июля), в 11 ч. утра Его Всероссийское Императорское Величество Петр Ш-й отправился из Ораниенбаума в Петербург с тем, чтобы там следующий день, в Субботу, весело отпраздновать день своих имянин… Когда Государь отъехал, я пошел к себе на квартиру в казармы, перед небольшою крепостью, так называемым Петерштатом. Это была крепостца, которую Государь устроил для своего удовольствия, недалеко от Ораниенбургскаго дворца. Я скинул верхнюю одежду и помышлял о том, где мне пообедать, так как тут ничего не было, кроме хлеба и немного молока. Вдруг мчится кто-то стремя голову мимо казарм к Петерштату. Я разсмотрел, что это был генерал-адъютант Гудович. Он также быстро поехал назад. Тотчас послышался барабанный бой и тревога. Мне подумалось, что Государь захотел узнать, во сколько минут солдаты могут вооружиться; но скоро сделалось известно, что в Петербурге возстание. Больше нам нечего было разузнавать, так как с некотораго времени мы уже не переставали ожидать такого несчастия. Тут все пришло в безпорядок. Бросились к пушкам, достали острых патронов и хватались за все, чем бы защищаться. Император проехал от Ораниенбаума всего четверть мили, как ему доложили, что возстание общее, что он низложен и что Императрица супруга его провозглашена царствующею монархинею. Император тотчас приказал Гудовичу ехать назад и выслать находившияся в Ораниенбауме Голштинския войска в Петергоф. Их всего было вооруженных 800 человек, почти без всяких военных запасов, и это против 14 тысяч Русскаго войска! Мы готовы были пожертвовать нашею жизнию, тогда как у тех говорила же совесть о том, что они изменили своему государю». [96] Там же

Как будто были возможность и решимость организовать оборону, но «главным командиром нашей злосчастной толпы был генерал Ловен, из эстляндскаго дворянства, совсем неспособный действовать в таких обстоятельствах… Император главным образом приказывал, чтобы наши не начинали стрелять. Я передал о том генералу Ловену. Он был в смущении, и я, как и другие, убедился, что гораздо труднее исполнить генеральскую должность, нежели носить генеральское имя» [97] Там же

. Вроде как упрек проскальзывает. А чего тут упрекать, если сам император дал приказ не стрелять? Любой тут в смущение придет – как с 800 солдатами обороняться от 14 тысяч и при этом не стрелять. Император как мягкий человек принял решение скорее сдаться, нежели посылать верных солдат на верную гибель. Он сам отплыл в Кронштадт, а гвардейцам приказал возвращаться в Ораниенбаум.

Тут пришлось им помучаться. По сообщению флигель-адъютанта императора Давида Сиверса, «в два часа по полудни… прибыл русский генерал Суворов с конногвардейцами и гусарским отрядом и потребовал, чтобы сдано было все вооружение. Сначала отобрали его у офицеров, а потом все Голштинское войско было согнано в крепостцу Петерштат, откуда уже никого не выпускали. Этот жалкий Суворов держался правил стародавней русской подлой жестокости. Когда обезоруженных немцев уводили в крепостцу, он развлекался тем, что шпагою сбивал у офицеров шапки с голов и при этом еще жаловался, что ему мало оказывают уважения. За тем он начал разыскивать, сколько у кого запасено денег, пожитков и драгоценностей».

Давид фон Сиверс родился в 1732 году в имении Застама (эст. Сястна) близ Гапсаля, где его отец служил управляющим. Он сделал головокружительную карьеру благодаря женитьбе на единокровной сестре Петра Федоровича. К 30 годам он был флигель-адьютантом императора, полковником Драгунского полка принца Георга Голштинского («мундир белый, с воротником, лацканами и обшлагами черными, подбоем бланжевым и аксельбантом желтым; камзол бланжевый; штаны лосинныя; пуговицы желтыя; галстук черный, с белою обшивкою; на шляпе галун и петлица желтые, кокарда черная, кисти черныя с белым; на погонной перевязи темныя полоски черныя; обшивка чапрака и чушек оранжевая» [98] Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ. 1899. т. 3. С. 114—141. текст цитируется по сайту: http://listat.ru .

), впоследствии датским конференц-советником.

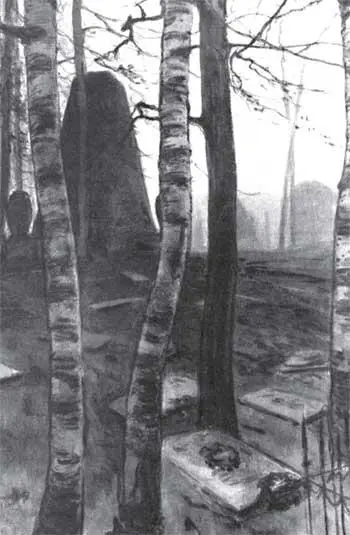

А. Бенуа Кладбище. 1896—1897 гг.

Замок Robe (эст. Колувере) близ Гапсаля. Современный вид. Июль 2010 г. Фото автора.

Записки Давида Сиверса, сохранившие свидетельства со стороны приверженцев императора об очередной русской национальной революции, хоть и написаны много лет спустя, заслуживают, по мнению публикатора П. Бартенева, доверия, поскольку «он был человек прямой, благодушный и набожный». Ну перепутал Финский залив с Невой – экие мелочи. По его воспоминаниям, после издевательств и мародерства голштинцев и эстляндцев отпустили восвояси – обошлось, кажется, без кровопролития. Впрочем, жители Мартышкино убеждены, что без кровопролития не обошлось, часть безоружных пленных голштинцев перебили. Позднее над их могилой по приказу великого князя Павла был построен склеп с говорящей надписью «Мученики», склеп изучал и зарисовал живший в 1890-х годах на даче в Мартышкино А. Н. Бенуа: «Он имел форму усеченной пирамиды, покоившейся на как бы вросших в землю дорических колоннах; пирамида на четырех углах основания была уставлена задрапированными урнами. Все это из сурового, почерневшего от времени гранита. На черной же доске, пригвожденной на недосягаемой высоте к передней стенке мавзолея, значилась надпись, смысл которой, к сожалению, было невозможно угадать, так как три четверти ее бронзовых золоченых букв выпали и пропали. Достаточно, впрочем, было одного слова Martyri (мученики), оставшегося целым, чтобы обострить любопытство до крайности» [99] Бенуа А. Н. мои воспоминания. м., 1980.

. А. Н. Бенуа предполагал, что в склепе могли быть похоронены голштинские офицеры, погибшие в дни переворота 1762 года. В 1960-х годах склеп разрушили.

Интервал:

Закладка: