Александр Морэ - Нил и египетская цивилизация

- Название:Нил и египетская цивилизация

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-3047-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Морэ - Нил и египетская цивилизация краткое содержание

Книга Александра Морэ посвящена древнеегипетской цивилизации и ее глубокой связи с Нилом. Одна из замечательных особенностей книги – пристальное внимание к трансформациям в сознании египтян, которые были вызваны осмыслением причин неурядиц в собственном государстве. Ученый рассказывает о механизме контроля элит в Древнем царстве, почему произошло крушение Среднего царства и как распалось мощнейшее государство Древнего мира.

Нил и египетская цивилизация - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

После демократической революции Осирис стал отождествляться с Ра, соответственно трансформировалась и планировка Фиванского храма, которая с той поры и до самого заката египетской цивилизации оставалась неизменной. Храм строился для человека-бога (Осириса) и для бога небесного (Ра). Таким образом, он должен был подходить для небесного и земного существования.

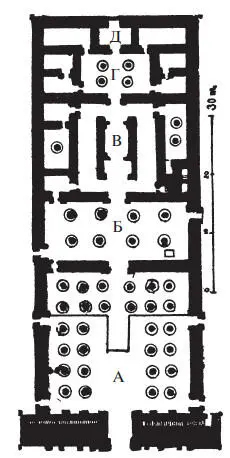

Планировка храма. Подобно дворцам царей и домам состоятельных людей, храм состоял из трех частей, ведущих человека от социальной к семейной жизни, от внешнего мира к уединению (илл. 42, 43, 44, 45).

1. Дверь во внешней стене ведет в открытый двор, куда могут пройти друзья и гости. Дверь храма, как правило, отличается колоссальными размерами, по обеим сторонам возвышаются башнеобразные сооружения, образующие то, что мы вслед за греками называем пилоном (египетский bekhent).

Внутри располагается просторный прямоугольный двор, нечто вроде закрытой площадки, заливаемой солнцем. Укрыться от его палящих лучей можно лишь в узкой галерее на колоннах, протянувшейся по периметру двора. Это пространство (uskhet), занимающее всю ширину здания, открыто для посетителей, набожных или просто любопытных, и является публичной частью храма.

2. Затем следует второй uskhet, отличающийся от первого наличием крыши, поддерживаемой колоннами (отсюда греческое слово гипостиль). Аналогичное помещение служило хозяину дома столовой и гостиной. Воздух и свет проникают сюда лишь через дверь и отверстия в верхней части стен, под самой крышей. Мы находимся в личных покоях, куда допускаются только близкие. В храме это гипостиль, зал с колоннами, прохладный и полутемный. Здесь бог совершает свое «восхождение» (khâ), то есть являет себя верующим в образе статуи. Здесь он принимает пищу, то есть доставленные ему приношения (hetep). В большинстве храмов есть два, а то и три последовательно расположенных гипостиля: «большой зал восхождения» (uskhet khâ), «большой зал приношений» (uskhet hetep), иногда этим залам предшествует «аванзал» (khent). В эту часть храма допускаются только жрецы и некоторые верующие, Чистые (uâbu). У входной двери – надпись: «Те, кто входит сюда, должны быть чисты».

3. Наконец, мы попадаем в небольшой зал, закрытый со всех сторон, с одним лишь отверстием – дверью. Это самая сокровенная часть дома – гарем, спальня, войти в которую могут лишь хозяин дома и члены его семьи. В храме это «секретное место» здания. В центре, на главной оси располагается нечто вроде крепости, с прочными стенами. Попасть сюда можно только через дверь. Это место обитания бога, «место, о котором никто не должен знать» (khem, skhem), адитон (adyton). Здесь, в гранитном ковчеге или в камере священной ладьи, «что хранит сокровища бога» (utest neferu), пребывает «живой образ» бога в виде символа или статуи. Как правило, ладья располагается на пьедестале, в первом святилище, перед статуей. Это истинная святая святых, «Великий дом» (per-ur). Святилище огибает коридор, в который выходят различные помещения – молельни, хранилища приношений и священной утвари, а также камеры для совершения неких тайных ритуалов. Никто не может войти в «таинственные помещения», за исключением царя и жрецов, исполняющих свои обязанности.

Такова планировка дома, в котором человек-бог жил среди своих созданий (илл. 42). С Фиванского периода до римских времен это сооружение воспроизводилось тысячи раз, некоторые из копий были невелики, другие поражали своими колоссальными размерами [346]. Египетский храм с его огромными стенами, ровную поверхность которых не нарушают ни отверстия, ни лепные украшения, прекрасно гармонирует с размытыми, пологими линиями утесов, возвышающихся над долиной. Здесь зодчий, наученный природой [347], создал сдержанный, мощный стиль, воплотившийся в «вечных памятниках».

Узаконенное религиозными догмами деление храма. Кроме всего прочего, зодчий должен был помнить, что его храм станет местом обитания бога Солнца, творца Вселенной.

Рис. 72. План дворца в Эль-Амарне. Снизу вверх: 1) внешняя стена с массивной центральной дверью; 2) открытый двор, окруженный галереей; 3) колонный зал для принятия пищи и приемов; 4) личные покои, спальня (справа)

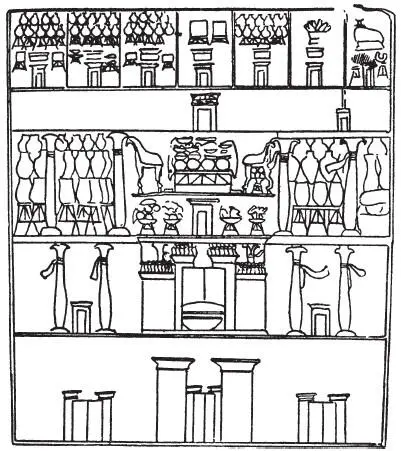

Храм, дом Демиурга, является уменьшенной копией Вселенной. Его пол – это земля Египта с ее равнинами, возвышенностями, водами, растительностью и живыми обитателями [348]. Цветы и деревья вырастают из настоящей или воображаемой земли, поднимаясь к открытому небу во дворе или в виде пальмовидных, папирусовидных или лотосовидных колонн поддерживая небесный свод в гипостиле.

Потолок гипостиля и святилища – это стилизованное небо. Оно окрашено в синий цвет, усыпано золотыми звездами, здесь можно увидеть богов в их ладьях, начальников, повелевающих тридцатью шестью частями неба, а также божества зодиака. Здесь реют огромные стервятники с распростертыми крыльями, символизирующие защиту. В центре парит крылатый диск Солнца.

Этот Демиург – бог-Солнце, Атум, Ра, Харахти, выступающий под различными местными именами. Следовательно, храм – это солярное сооружение. Его ритуальная ориентировка обращает фасад на восток. Таким образом, храм располагается на оси восток – запад, следуя за ходом солнца. На практике было обнаружено лишь несколько сориентированных подобным образом храмов, например храм в АбуСимбеле. В теории же предполагалось, что лик бога, пребывающего в святая святых своего храма, должен быть обращен на восток. На левой стороне двора (слева, с точки зрения бога, чье лицо обращено к входу в храм) иногда помещается алтарь, к которому на рассвете приходил жрец, чтобы поклониться восходящему солнцу; вечером он обращался в сторону солнца заходящего. Теоретически (даже если это и не воплощено на практике) солнце должно было вставать между башнями пилона на востоке.

Рис. 73. Храм Хонсу в Карнаке. Рамсес III.

А. Пилон и открытый двор с галереей. Б. Гипостильный зал. В. Святилище на ладье. Г. Холл. Д. Святая святых (статуя)

Жрецы говорят, что две башни – это Исида и Нефтида, «две великие богини на Восточной стороне неба» (Тексты пирамид, § 2200). На стенах храмов эпохи Птолемеев можно прочесть:

«Пилоны подобны двум Сестрам, поднимающим солнечный диск. Одна сестра – Исида, другая – Нефтида. Они держат крылатый диск Бехдета, когда он сияет на горизонте», «Каждое утро Солнце восходит на небе и опускается на две руки Исиды и Нефтиды. Солнце восходит на небе в облике Хепри и пересекает небесный свод». Перед пилоном возвышаются два или четыре обелиска, «освещающие Две Земли подобно Солнцу», они возвещают, что храм находится под защитой этого камня, древнего дома Солнца.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: