Александр Нефедкин - Военное дело чукчей (середина XVII—начало XX в.)

- Название:Военное дело чукчей (середина XVII—начало XX в.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Петербургское Востоковедение»

- Год:2003

- Город:Санки-Петербург

- ISBN:5-85803-244-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Нефедкин - Военное дело чукчей (середина XVII—начало XX в.) краткое содержание

Настоящее издание рассматривает различные стороны военного дела чукчей на всем протяжении известной нам по письменным и другим источникам эпохи начиная со второй половины XVII в., когда чукчи впервые столкнулись с сибирскими казаками, и вплоть до начала XX в., когда еще происходили столкновения на почве кровной мести. Привлекаются сведения о соседних народах, азиатских и американских эскимосах, коряках и русских, что позволяет лучше раскрыть особенности военного дела чукчей. Книга является первым в историографии трудом, посвященным военному делу чукчей. Она будет полезна не только специалистам-этнографам, но и самому широкому кругу читателей, интересующихся военным делом.

На первой странице обложки: Чукотский воин XVIII в. Реконструкция. Рисунок А В. Козленке.

Военное дело чукчей (середина XVII—начало XX в.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

— Это стадо наше!

— Кто первый прибежит сюда вон от тех гор, пусть забирает стадо, — сказал молодец». Вместе с тем, если борец не мог выиграть другой вид состязаний, то он мог и лишиться своего имущества и несколько подорвать свою репутацию. Так, уже упоминавшийся силач потерял своих упряжных оленей, не догнав юношу-похитителя. Дядя последнего говорит силачу об оленях: «Он взял их, а ты не мог отобрать их обратно… Сильнее тот, кому нельзя отомстить» (Бабошина 1958. № 62: 151―152; ср.: Лебедев, Симченко 1983: 31). Естественно, сильных людей боялись (Стебаков 1958: 99―100; Меновщиков 1988. № 126: 297).

Тренинг был рассчитан как на охотничью, так и на военную подготовку. Мальчика приучали переносить голод, мало спать, развивали его мускулатуру. Воспитание воина, по существу, начиналось с рождения ребенка, когда физически неполноценное дитя мать должна была убить в первый же день его жизни, поскольку уже в материнской утробе им завладел злой дух (Врангель 1948: 182; Александров 1872: 86; М-в 1877. № 47: 386; Народы России. 1880: 12; Ивановский 1890: 2; Иохельсон 1895: 159). Согласно же разъяснениям оседлых чукчей по этому вопросу, данным в 1927 г., отец убивал ребенка, у которого умерла мать, но только если не было родственницы, способной его вскормить, а сам малыш был настолько мал, что не имел зубов, чтобы есть твердую пищу (Кавелин 1931: 100; ср.: Крупник 2000. 335) [15] Убийство детей (инфантицид) считается этнографами эскимосским, а не чукотским обычаем (Крупник 1989: 46, 95, ср. 1988: 76―82, Афанасьева 1999: 178).

. Чукчи воспитывали мальчика в определенном духе. Они, как спартанцы, поощряли способность ребенка защитить себя, не бросать родственника в трудную минуту, воспитывали стойкость в борьбе, неприязнь к подлым приемам боя (Лебедев, Симченко 1983: 104―106). Закалка мальчика могла начинаться с 5―6 лет, тогда же он начинал помогать отцу в уходе за стадом Он должен был рано (подчас перед рассветом) вставать, бегать на «лапках»-снегоступах с прикрепленными к ним камнями, бегать, упражняясь с копьем, а став юношей, — бегать рядом с упряжкой оленей, прыгать с камнями на плечах (Bogoras 1910: 183; Стебаков 1958: 115―116; 1964: 9―10; Симченко, Лебедев 1983: 25―27). У эскимосов внимание, в первую очередь, уделялось ношению тяжестей, развивающему силу; они учились бегать, что позволяло быстро перемещаться и спасаться от нападения; тренировались в прыжках, позволяющих на охоте перепрыгивать через льдины (Стебаков 1958: 115―116; Меновщиков 1959: 104―106). Кроме того, кочевники учились кидать аркан, а оседлые — метать камни из пращи (Леонтьев 1969: 131―132; Леонтьев, Тураев 1987: 211).

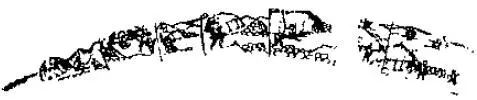

Гравировка на бивне, представляющая древнее предание.

МАЭ, № 6010-42 Работа мастера Эмкуля из Уэленского промкомбината (1945―1949 гг.) Воспроизведено по Антропова, 1953: 41. Табл IX, 1

Изображение читается слева направо перед ярангой отец готовит лук для сына, отец обучает сына стрелять, сын уже стреляет сам, отец показывает мальчику фехтовальные приемы копьем, сын тренируется, нося камни, охота на птицу на зайца. На обороте бивня (не показан) представлено продолжение пришли враги и воин в доспехах вызвал на поединок отца. Когда отец стал слабеть во время единоборства мальчик выстрелил из лука и попал в ногу врага, который, признав себя побежденным, передал доспех победителю и попросил убить его. Завершается сказание показом могилы и доспеха-трофея

Обычно мальчика тренировал отец или воспитатель, показывая ему определенный прием, которым обучаемый должен был овладеть. У оседлых жителей практиковались и ежедневные упражнения детей в течение нескольких лет в горах около поселка (Меновщиков 1974. № 35: 153; ср.: Воскобойников, Меновщиков 1959: 427). Дети кочевых чукчей также для проделывания упражнений уходили в тундру, где им никто не мешал (Воскобойников, Меновщиков 1959: 427―428, 433, 435). Упражнения производились утром и вечером. Чукотское сказание так описывает тренировку мальчика, который хочет стать богатырем: «Он целый день бегал по тундре, носил тяжести, приходил домой поздно ночью и спал стоя — опершись о полог» (Бабошина 1958. № 87: 213). Подчас тренинг носил жестокий, непосильный характер, возрастные особенности ребенка не учитывались. Мальчик стремился избавиться от двух негативных с чукотской точки зрения качеств: сонливости и потливости. Естественно, при тренинге соблюдались и некоторые диетические установки. Так, тренируемый не должен был много пить, поскольку от воды, по представлениям чукчей, человек тяжелеет (Леонтьев 1960: 128; 1969: 129; ср.: Fienup-Riordan 1990: 155; 1994: 328).

В XVIII в. самыми распространенными видами спортивных соревнований были бег и борьба, которые устраивались ежедневно, тогда как среди боевых видов спорта выделялись стрельба из лука и фехтование на копьях (КПЦ. № 70: 181). В следующем столетии излюбленными видами спорта следует признать бег и фехтование (Меновщиков 1974. № 82: 289; 1988. № 123: 288): если первый вид являлся общефизическим упражнением, то второй был чисто военным. Еще в начале XX в. старики-оленеводы говаривали: «У чаучу самое главное — ноги. Если чаучу бегает дольше любого оленя, то он оленей сбережет. Если чаучу бегает быстрее и дольше других людей, то ему не страшны враги и он всегда разыщет пастбища, на которых его оленям никто не помешает» (Лебедев, Симченко 1983: 25). Действительно, бег был особенно важен для кочевников, которые не имели верховых животных, но благодаря своей способности к небыстрому, но длительному бегу могли догнать убегающего оленя или преследовать зверя на охоте. Если мужчина мог бегать так быстро, что догонял диких оленей, это считалось высшей степенью мастерства, о чем нам рассказывает фольклор (Козлов 1956: 19; Стебницкий 1938. № 3: 140 (коряк); Жукова 1988. № 12: 48. § 104―105; Стебаков 1958: 116; Сергеева 1962: 98―99 (эскимос на бегу ловит руками песцов и зайцев); Леонтьев 1972: 86; Меновщиков 1974. № 148: 470 (коряк); Стебницкий 1994: 65 (коряк); Бахтин 2000: 128 (бежит быстрее волка)). На соревнованиях чукчи бегали 8,5 км за 28 мин. (Нейман 1871. Т. I: 15). Этот бег происходил с посохом, опора на который увеличивала длину шага. Пастух, чтобы не терять зря времени, мог тренироваться, бегая вокруг стада, упражняясь с копьем (Богораз 1899: 355). У береговых чукчей был распространен и бег с тяжестями — переноска тяжестей важна как тренинг для того, чтобы охотник, убивший зверя, мог его доставить на место. Впрочем, у оленных коряков, например, воинская доблесть и сила ценились выше быстроты ног (Тан-Богораз 1979: 72).

Чукчи были неплохими борцами. В. Г. Богораз (1991: 199) отмечал: «Борьба — обычный способ разрешения ссор среди чукоч». Обычно обиженный вызывал обидчика на поединок. Борьба состояла в том, что поочередно один нападал, а другой оборонялся. К. Мерк (1978: 136) так описывал характерные приемы борьбы: «Они хватают друг друга со шлепками по рукам и плечам, прижимаясь друг к другу головами, а ударяя ногами, стремятся подставить друг другу ножку или свалить на землю, прыгают с криком друг на друга, садятся на землю, чтобы перекинуть через себя противника» (ср.: Дионео 1895: 162; Леонтьев 1965: 83; Богораз 1991: 198―199). Противника старались поднять и бросить на землю и удержать какое-то время на лопатках (Богораз 1899: 358; Тан-Богораз 1930: 73; 1979а: 253; Бабошина 1958. № 103: 249; Леонтьев 1960: 130; 1969: 139; Богораз 1991: 198). У эскимосов практиковались мощные удары ногой (Богораз 1899: 357―358; Тан-Богораз 1930: 74; ср.: Богораз 1901. № 127: 332). Как особо опасная расценивалась борьба на натертой жиром скользкой моржовой шкуре, края которой были утыканы остриями из кости (Богораз 1899: 363; 1991: 199). Выигравший мог забрать имущество побежденного (Богораз 1899: 358; 1991: 199). Было и смертельное единоборство на шкуре — противники вооружались копьями, то есть это был своеобразный синтез фехтования и борьбы (Козлов 1956: 60).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: