Александр Нефедкин - Военное дело чукчей (середина XVII—начало XX в.)

- Название:Военное дело чукчей (середина XVII—начало XX в.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Петербургское Востоковедение»

- Год:2003

- Город:Санки-Петербург

- ISBN:5-85803-244-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Нефедкин - Военное дело чукчей (середина XVII—начало XX в.) краткое содержание

Настоящее издание рассматривает различные стороны военного дела чукчей на всем протяжении известной нам по письменным и другим источникам эпохи начиная со второй половины XVII в., когда чукчи впервые столкнулись с сибирскими казаками, и вплоть до начала XX в., когда еще происходили столкновения на почве кровной мести. Привлекаются сведения о соседних народах, азиатских и американских эскимосах, коряках и русских, что позволяет лучше раскрыть особенности военного дела чукчей. Книга является первым в историографии трудом, посвященным военному делу чукчей. Она будет полезна не только специалистам-этнографам, но и самому широкому кругу читателей, интересующихся военным делом.

На первой странице обложки: Чукотский воин XVIII в. Реконструкция. Рисунок А В. Козленке.

Военное дело чукчей (середина XVII—начало XX в.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сбор войск. Молва о предстоящем походе быстро распространялась по тундре, особенно когда война объявлялась заранее. Костяк собиравшегося отряда составлял чин-йырын — «группу участников кровной мести», в которую входили близкие родственники, обычно живущие в одном стойбище (Богораз 1934: 94; Архинчеев 1957: 72; ср.: Георги 1777: 82; Воскобойников, Меновщиков 1959: 436―437; Меновщиков 1974. № 83: 293; № 150: 475 (оседлые коряки)). Согласно чукотскому этосу, они обязаны были помогать друг другу во всем — типичная психология первобытного родственного коллектива, борющегося за свое выживание. Приходили к стойбищу, ведущему войну, родственники, друзья, просто добровольцы и даже беженцы (Меновщиков 1974. № 87: 308; 1985. № 127: 307) [9] В чукотском сказании упоминается, что богатый корякский богатырь принуждал идти в поход бедных воинов (Воскобойников, Меновщиков 1959: 436; Беликов 1965: 166).

. Так мог образоваться отряд из нескольких десятков или даже сотен человек. Естественно, приходили и воины из ближайших населенных пунктов поддержать своих соседей (Богораз 1934: 175; Бабошина 1958. № 103: 250). Очевидно, что в набеги в первую очередь шла молодежь, стремившаяся отличиться и завоевать авторитет (Лебедев, Симченко 1983: 128―129). Во время нападений врагов предводитель направлял посланников в соседние стойбища и сговаривался о месте встречи и совместных действиях (Мерк 1978: 120; Антропова 1957: 160; ср.: Богораз 1900. № 132: 336; Меновщиков 1985. № 127: 309; Кибрик, Кодзасов, Муравьева 2000. № 19: 83. § 37; 87. § 65 (оседлые коряки)). Обычно это были родственные «товарищеские» стойбища, отпочковавшиеся от одной семейной общины. Так образовывался отряд из нескольких сотен человек. Внутри отряда, составленного по родоплеменному принципу, система командования копировала социальную структуру (Burch 1974: 6).

Женщины обычно не принимают участия в боевых действиях, покорно ожидая своей участи в яранге или убежище и часто заканчивая свою жизнь суицидом при приближении врагов. Однако иногда, хотя и не очень часто, представительницы слабого пола все же могли сражаться, например в случае гибели мужей от рук врагов (Кибрик, Кодзасов, Муравьева 2000. № 19: 83. § 27―29 (оседлые коряки)). Женщины, участвовавшие в походе вместе со своими мужчинами, естественно, могли помогать им в бою. В одной сказке упоминается, что жена оседлого чукчи вместе с ним рубила врагов топором (Богораз 1900. № 110: 287; ср.: Рубцова 1954. № 17: 250. § 233 (большим женским ножом)). Да и во время неожиданных вражеских нападений на стойбище, которыми так богата чукотская история, женщины могли втягиваться в бой. Так, женщина в отсутствие мужа могла вступить в поединок с неожиданно пришедшим к яранге вражеским воином (Антропова 1953: табл. IX; 1957: 235. Рис. 35). Одно русское колымское предание упоминает, что старуха-чукчанка во время нападения на деревню стреляла во врага из лука, сидя на нартах (Богораз 1902: 161).

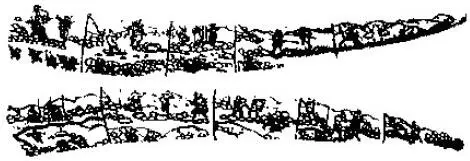

Гравировка на бивне, представляющая древнее сказание.

МАЭ, № 6010-43. Воспроизведено по: Антропова 1953: 42. табл. IX, 2

На одной стороне (вверху) показано начало предания: муж уходит на охоту, а жена остается с маленьким ребенком; приближаются враги; предводитель налетчиков требует от матери ребенка; решит дело поединок женщины и мужчины; противник в доспехах ждет; женщина, одетая в комбинезон, готовится к битве; ребенок сидит на шкуре, четверо врагов наблюдают за происходящим; поединок — фехтование на копьях; муж пасет оленей. Изображение на обороте бивня: женщина кормит ребенка; возвращается муж; поединок женщины с противником продолжается даже по возвращении мужа; женщина повергает врага, около жены стоит муж, держа ребенка на руках; побежденного врага добивают; муж теперь может обнять супругу; могила противника из камней

Межплеменные конфликты, опасная охота уносили жизни мужчин, и семьи часто оставались без кормильцев. Поэтому и в чукотском фольклоре мотив сиротства постоянен (Меновщиков 1974а: 34; Беликов 1987: 254). В этих ситуациях все заботы о содержании семьи брали на себя женщины. В таких неполных семьях девочки не только учились женским обязанностям, но и тренировались вместе с мальчиками (Беликов 1987: 253; Богораз 1991: 26; ср.: Жукова 1980. № 10: 155―156 (паланские коряки); Бахтин 2000: 52). Они могли самостоятельно охотиться, стрелять из лука, бегать на длинные дистанции и даже фехтовать копьем. Именно такие натренированные девушки могли участвовать в набегах (Бабошина 1958. № 90: 217―218; Меновщиков 1988. № 121: 281; Меновщиков 19886 № 10: 58), производимых их родственниками, и даже сражаться в поединке с мужчиной (Bogoras 1910. № 17: 97; Богораз 1934: XXVIII; Антропова 1953: 42, табл. IX, 2; Воскобойников, Меновщиков 1951: 546; Козлов 1956: 71; Меновщиков 1974. № 86: 306―307; № 95: 323; см.: Антропова 1953: Табл. IX, 2а — б). Сами девушки-воительницы не были правилом в чукотском обществе, хотя, с другой стороны, и редкостью они тоже не были. В целом сражаться с женщиной и ранить ее было постыдно (Богораз 1899: 352—53; Козлов 1956: 71). У эскимосов же молодые женщины использовались как рабочая сила — гребцы на байдарах (Онацевич 1877. № 7: 67; Крупник 2000: 438; ср.: Крашенинников 1949: 710 (камчадалы); 738 (айны); Тан-Богораз 1936: 241 (канадские эскимосы); Степанов 1959: 200 (дауры)).

Деталь бивня, показывающая женщину, снаряжающуюся на битву, и поединок

Очевидно, в боевых действиях не участвовали мужчины-транссексуалы, полностью превратившиеся в женщину и считавшие себя таковыми, ведущие соответствующий образ жизни и даже говорящие женским говором (Каллиников 1912: 109; Богораз 1939: 131―133; Тан-Богораз 1979а: 230; Swenson 1951: 32). Однако, женщины-транссексуалы, исполнявшие все обязанности мужчин, скорее всего, принимали участие в войнах, хотя таких женщин было меньше, чем мужчин, поменявших свой пол (Богораз 1939: 134) [10] Как отметил В. Г. Богораз (18996: 31), среди 3000 приколымских чукчей он встретил лишь пять мужчин, поменявших свой пол.

.

Численность войск. Для первобытной эпохи вообще не характерны генеральные фронтальные сражения, поскольку не существовало больших армий, а ополчение племен насчитывало несколько десятков или сотен воинов. Все мужчины в чукотском социуме были воинами. Лишь для проведения крупных и значимых военных операций собиралось ополчение, насчитывающее несколько тысяч человек. Все это касается чукчей. Еще в середине XIX в. К. фон Дитмар (1856: 37) отмечал: «Каждый из чукчей считает особым предметом уважения искусство владеть оружием и всегда вооружен, а следовательно, всегда готов к сражению».

В одном стойбище могло быть в среднем 15―50 боеспособных мужчин. Г. Дьячков (1893: 41) упоминает, что на месть отправились 15 мужчин. 20 чукчей сидели в засаде, чтобы неожиданно напасть на русских (Богораз 1934: 48). В 1731 г. отряд Д. И. Павлуцкого встретил 30 оленных чукчей, которые, вероятно, были представителями одного стойбища (КПЦ. № 59: 159). Чукотские же предания упоминают отряды из 20 воинов (Тынэтэгын 1940: 101; Меновщиков 1974. № 92: 318). Отряд чукчи-толмача, состоявший из его родственников и напавший на юкагиров в 1671 г., насчитывал 70 человек (Вдовин 1944: 257; ср.: Богораз 1899: 370 (нападение на стойбище 60 оленных коряков)).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: