Алексей Ракитин - Смерть, идущая по следу… (интернет-версия)

- Название:Смерть, идущая по следу… (интернет-версия)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Ракитин - Смерть, идущая по следу… (интернет-версия) краткое содержание

История эта будоражит воображение уже не первое десятилетие. О ней написаны книги, сняты фильмы, ей посвящены тысячи страниц интернет-форумов и блогов. Авторы более двух десятков версий разной степени безумия и достоверности на протяжении десятилетий пытались вогнать странные и противоречивые события в прокрустово ложе собственной логики, отсекая то, что ей противоречило и добавляя то, что, по их мнению, добавить следовало. Но истинная картина случившегося вечером 1 февраля 1959 г. на склоне горы Холатчахль на Северном Урале так и не была установлена. И установить её, видимо, уже не удастся никогда.

В этом очерке будет предпринята попытка проанализировать всю накопленную к 2010 г. информацию по факту загадочной гибели свердловских туристов на перевале Дятлова зимой 1959 г.

Смерть, идущая по следу… (интернет-версия) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Снимок № 28 — на нём мы видим лагерь, разбитый группой Игоря Дятлова в лесу у истока Ауспии. Колеватов и Тибо на фоне палатки. Они смеются, что-то живо обсуждают. Снимок не постановочный, попавшие в кадр явно не знают, что их фотографируют. Снимок свидетельствует, что между Александром и Николаем были хорошие и вполне доброжелательные отношения. Снимок этот интересен ещё и тем, что из него можно составить впечатление о разнице погоды на перевале и внизу, в границах леса. Если наверху сильный ветер и позёмка, то внизу — тишина, деревья стоят все в снегу. Полнейший контраст! Это наблюдение с полным правом можно отнести и к событиям 1 февраля — группа уходила с продуваемого всеми ветрами склона в зону леса, чтобы найти там защиту от ветрового воздействия. Район кедра также был продуваем, потому что находился недалеко от границы леса и притом на возвышенном месте. Именно поэтому и появился настил в овраге: сооружённый ниже уровня земли, он создавал локальный «карман», участок ветровой тени. Для уменьшения потерь тепла это было куда важнее, чем костёр, и сооружение настила свидетельствует о том, что члены группы это прекрасно сознавали.

Снимки № 29–30 — два постановочных кадра, на которых Рустем Слободин позирует в прожжённом ватнике. Вполне возможно, что фотоснимки сделаны уже утром 1 февраля 1959 г. У Рустема отличное настроение, он бодр и, несомненно, чувствует себя прекрасно. Его поза выражает спокойствие, уверенность в своих силах, некоторую толику самоиронии. Отличные фотографии, одни из самых удачных на этой плёнке.

На последних фотоснимках под №№ 31–32 мы видим группу, поднимающуюся на склон Холат-Сяхыл. Снимки сделаны выше границы леса на совершенно голом склоне, метёт позёмка, сильный ветер, плохая освещённость. Тот факт, что палатка за спиной одного из туристов не сложена должным образом (а лежит широким рулоном), явственно указывает на то, что переход 1 февраля изначально планировался в безлесной зоне, если говорить совсем точно — выше границы леса.

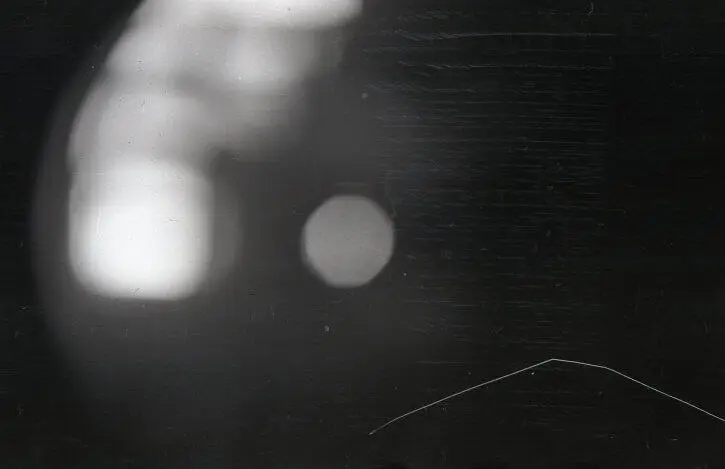

Наконец, снимок № 33, изображающий тот самый «светящийся объект», вокруг которого ненормальные «дятлофаги» в меру тяжести персональных диагнозов понастроили массу всевозможных домыслов. Шаловливые ручонки одних «исследователей» игрались с «фотошопом» и находили в световом блике черты человеческого лица, фантазии других без всякого «фотошопа» позволяли рассмотреть на снимке те самые «светящиеся шары», которые ничего не доказывают и ничего не объясняют, но почему-то считаются виновниками гибели группы. Особо продвинутые «построители гипотез» даже придумали сценарий, объясняющий появление снимка, чьей-то враждебной попыткой заглянуть в палатку (Кривонищенко, дескать, схватил фотоаппарат и сфотографировал лицо «заглядывающего». На самом деле, Кривонищенко в подобной ситуации, скорее, схватился бы за свой финский нож, но эта мысль недоступна пониманию «опытных туристов с практикой зимних ночёвок»). Но — увы! — происхождение этого кадра настолько обыденно, настолько прозаично, что делается даже несколько неловко за болванов, не потрудившихся за многие годы своих нелепых «мозговых штурмов» просто-напросто проконсультироваться с фотографом из любой криминалистической лаборатории. Поскольку любой фотограф-криминалист объяснит происхождение данного фотоснимка без малейших затруднений.

Дело в том, что фотограф криминалистической лаборатории, получивший в своё распоряжение фотоаппарат, снаряженный плёнкой, должен извлечь эту плёнку, предварительно перемотав её обратно в кассету, из которой она «вытягивалась» кадр за кадром в процессе фотографирования. Кассета эта находится внутри корпуса фотоаппарата. Однако, «замотать» плёнку обратно в кассету нельзя при взведённом затворе. У фотоаппаратов «Зоркий», выпускавшихся в 50-е гг. прошлого столетия состояние затвора проверялось очень просто — нажатием кнопки спуска. Никаких особых указателей (поворотных флажков, рисок, шайб), сигнализирующих о взведении затвора, эти фотоаппараты не имели. Если затвор был взведён, то он срабатывал и делал ещё один кадр, если нет, то соответственно, не срабатывал: кнопка спуска нажималась и ничего не происходило. Вот и всё! После этого производилась перемотка плёнки с ролика обратно в кассету (внутри корпуса фотоаппарата).

Что же произошло в данном случае? Прокурор Иванов передал в криминалистическую лабораторию фотоаппараты, найденные в палатке исчезнувших туристов, с поручением извлечь фотоплёнки, обработать их и полученные фотографии вернуть ему, следователю, для приобщения к делу (либо неприобщения — это он должен был решить после оценки важности запечатлённой фотоснимками информации). Его поручение было выполнено. Проверяя каждый из фотоаппаратов, сотрудник лаборатории нажимал на кнопку спуска перед тем, как приступить к перемотке плёнки. Затвор фотоаппарата Георгия Кривонищенко был взведён, благодаря чему сработал и на плёнке появился тот самый снимок № 33, который 10 последних лет выжигал мозги «упоротых дятловедов» и заставлял их верить в присутствие инопланетян. Затворы других фотоаппаратов не были взведены, поэтому на других плёнках мы подобных кадров не видим. Но если бы они также остались взведены, мы получили бы целую коллекцию «огненных шаров» и версию массированного инопланетного вторжения, не иначе.

Т. о. пресловутый «33-ий кадр» — это не снимок НЛО, не лицо человека, заглядывающего в палатку, не фотография «огненного шара» или работающего двигателя падающей ракеты — вовсе нет! Этот кадр можно назвать «технологическим», своим появлением он обязан обработке плёнки в фотолаборатории. Нет никакой загадки! Её нет вообще, не существовало изначально. Любому криминалисту, которому доводилось работать с чужими фотоаппаратами и проявлять чужие фотоплёнки, приходилось десятки раз видеть подобные «огненные шары» и «работающие двигатели падающих ракет». Своим рождением эти феномены обязаны бликам в оконных стёклах, настольным лампам и даже папиросам сидящих напротив коллег. В общем, что попало в поле видимости объектива при нажатии спуска, то и оказалось запечатлено. Именно поэтому следователь Иванов не придал последнему кадру ни малейшего значения — он просто знал его происхождение и понимал, что говорить тут решительно не о чем.

Та самая фотография № 33 из фотоплёнки № 1, что на протяжении десятилетия иссушала мозги самым впечатлительным «исследователям». Это даже не брак криминалиста — это просто следствие его работы с фотоплёнкой, в силу небрежности или забывчивости, попавшее вместо мусорного ведра в руки следователя. Изображение кликабельно, его можно рассмотреть с бОльшим разрешением.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алексей Ракитин - История Гиены. Хроника подлинного расследования [Книга III]](/books/1091301/aleksej-rakitin-istoriya-gieny-hronika-podlinnogo.webp)

![Алексей Ракитин - История Гиены. Хроника подлинного расследования [Книга I]](/books/1091303/aleksej-rakitin-istoriya-gieny-hronika-podlinnogo.webp)