Алексей Ракитин - Смерть, идущая по следу… (интернет-версия)

- Название:Смерть, идущая по следу… (интернет-версия)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Ракитин - Смерть, идущая по следу… (интернет-версия) краткое содержание

История эта будоражит воображение уже не первое десятилетие. О ней написаны книги, сняты фильмы, ей посвящены тысячи страниц интернет-форумов и блогов. Авторы более двух десятков версий разной степени безумия и достоверности на протяжении десятилетий пытались вогнать странные и противоречивые события в прокрустово ложе собственной логики, отсекая то, что ей противоречило и добавляя то, что, по их мнению, добавить следовало. Но истинная картина случившегося вечером 1 февраля 1959 г. на склоне горы Холатчахль на Северном Урале так и не была установлена. И установить её, видимо, уже не удастся никогда.

В этом очерке будет предпринята попытка проанализировать всю накопленную к 2010 г. информацию по факту загадочной гибели свердловских туристов на перевале Дятлова зимой 1959 г.

Смерть, идущая по следу… (интернет-версия) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— В упомянутое «ядро» органично вписался Семён Золотарёв. По частоте его фотографирования участниками похода он, пожалуй, является лидером. Во всяком случае, если он и отстаёт от Тибо-Бриньоля по числу своих фотопортретов, то не намного. Не подлежит сомнению, что Семён если и был поначалу встречен участниками группы насторожённо, то очень быстро и ловко сумел растопить весь лёд в отношениях с ними. Анализ походных фотоснимков позволяет категорически утверждать, что Семён Золотарёв не являлся источником напряжения внутри группы, не противопоставлял себя Игорю Дятлову и все версии внутреннего конфликта, связанные с присутствием в группе «чужеродного» студенческой среде Золотарёва, можно смело отмести, как полностью несостоятельные;

— Соответственно существованию «ядра» должна существовать и «периферия» группы (что наблюдается всегда в достаточно многочисленных коллективах единомышленников независимо от целеполагания создания таковых коллективов). К таковой «периферии» можно отнести Александра Колеватова, Юрия Дорошенко, Зину Колмогорову и Людмилу Дубинину. Юрий Юдин также попадал в «периферийный состав» до тех пор, пока не отделился от группы;

— Последнее обстоятельство (т. е. отсутствие девушек в составе «ядра» группы) резко снижает вероятность конфликтов так или иначе связанных с «женским фактором». В принципе, присутствие девушек или женщин в коллективе с преобладанием мужчин, с точки зрения виктимологии может служить серьёзным дестабилизирующим фактором, причём в силу самых разных обстоятельств (если говорить об этом в самых общих словах, то причина конфликтов и связанных с ними преступных действий может быть связана как с борьбой мужчин за внимание женщин, так и с борьбой женщин между собою за влияние на мужчин. Обычно в такого рода группах могут работать сложные комбинации самых противоречивых мотивов, в которые нет смысла сейчас углубляться, важно лишь отметить, что для запуска «конфликтной цепочки» женщина или девушка должна попасть в «доминирующее ядро» и иметь возможность навязывать ему свои суждения). То, что обе девушки оказались вне «доминирующего ядра» группы, фактически свело к нулю угрозу внутреннего конфликта, обусловленного «женским фактором». Ни борьба за симпатии девушек, ни их игры в «фаворитизм» не смогли бы разрушить целостность группы просто потому, что «ядро» этого не допустило бы. Можно не сомневаться в том, что присутствие девушек в группе не являлось источником напряжения и не создавало внутренних конфликтов. Все версии, а точнее домыслы, обыгрывающие «женский фактор», как спровоцировавший конфликт между участниками похода группы Игоря Дятлова, можно с полным основанием отнести к умозрительным и совершенно беспочвенным;

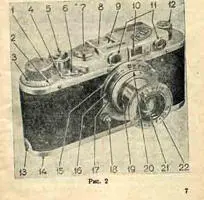

— Анализ походных фотографий, представленных Алексеем Владимировичем Коськиным, заставляет предположить, что число фотоаппаратов, имевшихся в распоряжении участников похода, превышало число, зафиксированное следствием. Фотоаппаратов было более тех четырёх штук, которые следователи обнаружили в палатке группы и вернули родственникам погибших туристов. Раскладка фотоаппаратов по принадлежности даёт следующий, в высшей степени неожиданный результат: два фотоаппарата находились в распоряжении Семёна Золотарёва (один из них остался в палатке, второй был унесён в овраг), по одному имелось у Рустема Слободина, Игоря Дятлова, Георгия Кривонищенко и Николая Тибо-Бриньоля (предположительно). Ещё один фотоаппарат на данном этапе может считаться «неустановленной принадлежности, возможно, принадлежащий Зине Колмогоровой»;

— Можно ли допустить, что фотоаппарат Тибо-Бриньоля был унесён последним в овраг и впоследствии именно этот фотоаппарат оказался найден на трупе Золотарёва? Другими словами, не считает ли автор «один фтоаппарат за два»? Подобное предположение, откровенно говоря, представляется нелогичным и внутренне противоречивым. Прежде всего потому, что Тибо и Золотарёв были одеты одинаково хорошо и у Тибо просто не было никаких оснований передавать свой фотоаппарат Семёну: тот имел шансов пережить ночь ничуть не больше самого Николая. Если бы Тибо-Бриньоль действительно умудрился унести свой фотоаппарат из палатки, то скорее всего, последний был бы найден на его трупе. Можно, правда, предположить, будто Золотарёв снял фотоаппарат уже с трупа Николая Тибо-Бриньоля и носил его на шее вплоть до собственной смерти, но это предположение также выглядит слабо мотивированным. Зачем Семёну забирать именно фотоаппарат, если для его выживания в то время куда большее значение имели вязаные перчатки Тибо-Бриньоля и его куртка на овчине? Разумного ответа нет и быть не может, особенно если мы примем во внимание, что тело Тибо-Бриньоля не подвергалось раздеванию его товарищами и погибал он, судя по всему, одним из последних. Все эти рассуждения подкрепляют уверенность в том, что приведённая выше раскладка фотоаппаратов по принадлежности верна и фотоаппарат Тибо-Бриньоля не имеет отношения к тому фотоаппарату, что оказался найден на трупе Золотарёва;

— Предположение о наличии у членов группы более 4 фотоаппаратов, обнаруженных следователями в палатке, заставляет задуматься над тем, какова же была судьба исчезнувшей фототехники? В случайную утрату сразу двух фотоаппаратов и последующую случайную гибель всей группы не верится напрочь — просто в силу того, что здравый смысл отрицает вероятность одновременной реализации столь малореализуемых случайностей. Напрашивается предположение о взаимосвязи или даже взаимной обусловленности этих событий. В разделе «18. Последовательность событий на склоне Холат-Сяхыл в первом приближении.» уже указывалось на то, что целый ряд серьёзных, хотя и косвенных улик свидетельствует о проведённом в палатке туристов обыске (разбитый светофильтр фотоаппарата Кривонищенко, не до конца подрезанная лыжная палка из бамбука, короткие разрезы ската палатки, обращённого вниз по склону, рассыпанные сухари и т. п.). Именно во время обыска и могли исчезнуть 5-й и 6-й фотоаппараты туристов, которые мы условно закрепили за Тибо-Бриньолем и Колмогоровой. Почему же исчезли один или два фотоаппарата, но остались четыре других? Каков же мог быть критерий отбора фотоаппаратов таинственными похитителями? Оставшиеся фотоаппараты «Зоркий» были сравнительно новыми: Золотарёв и Дятлов владели фотоаппаратами 1955 г. выпуска, а Кривонищенко и Слободин — 1954 г. В принципе, все они выглядели одинаково, поскольку являлись однотипными. Видимо, те фотоаппараты, которые были похищены, чем-то заметно от них отличались.

Интервал:

Закладка:

![Алексей Ракитин - История Гиены. Хроника подлинного расследования [Книга III]](/books/1091301/aleksej-rakitin-istoriya-gieny-hronika-podlinnogo.webp)

![Алексей Ракитин - История Гиены. Хроника подлинного расследования [Книга I]](/books/1091303/aleksej-rakitin-istoriya-gieny-hronika-podlinnogo.webp)