Владимир Гармаев - Журнал «Байкал» 2010–01

- Название:Журнал «Байкал» 2010–01

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ГУП «Издательский дом „Буряад унэн“»

- Год:2010

- Город:Улан-Удэ

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Гармаев - Журнал «Байкал» 2010–01 краткое содержание

Журнал «Байкал» 2010–01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Описанием сцен пира оканчиваются все ветви повествования, как символом установления связи мира людей с верхним миром. Художница размещает изображение пира в конце книги как символ завершения всех подвигов Гэсэра и начала мирной жизни.

Сидящие «по-восточному» скрестив ноги фигуры вокруг накрытого пиршественного стола немногочисленны и торжественны. Они представляют собой весь народ с северных и южных окраин земли Гэсэра и его дяди нойона Саргала. Во главе стола, на линии вертикальной оси симметрии изображена могучая фигура Абай-Гэсэра, превосходящая всех изображенных размером. По правую сторону от него дядя нойон Саргал, по левую — три жены. Все вместе они имеют непосредственное отношение к сфере сакрального и изображены фронтально на фоне дворца. В нижней части листа полукругом, иногда заслоняя друг друга, внося элемент пространственности, расположены фигуры гостей, слева — мужчин, справа — женщин. Они изображены в профиль или вполоборота по сторонам данного с точки зрения сверху стола с силуэтами немногочисленной посуды.

Композиция сохраняет замкнутость, симметричность, ясность членения по вертикали (5-ти частное) и горизонтали (4-х частное): выделена центральная ось, относительно которой располагаются оппозиции: правое и левое, мужское и женское. Деление на верхнюю и нижнюю части соответствует оппозиции сакрального и обыденного — мира богов и мира людей, изображенных в момент ритуальной встречи — пира. Эта система бинарных оппозиций дополняется пространственными — север-юг, восток-запад. Главные персонажи обращены лицом к югу, поскольку к югу обращен входом их дворец, т. е. низ листа маркируется югом, верх — севером. Соответственно располагаются восток и запад. Структура изображения воспроизводит упорядоченную структуру космоса, подчинение плоскости листа полю оппозиций выстраивает не эмпирическое, а знаковое пространство.

Таким образом, приведенные примеры произведений с изображениями юрты воспроизводят вместе с ней и знаковый комплекс традиционных представлений. Этому способствует и язык графики, который сродни языку традиционного искусства своей линеарностью и плоскостностью. Тем самым более успешно решается задача передачи мифологической иерархической структуры пространства мира. И все же, в главном, бурятские художники не следуют образцам традиционного искусства — пространство внутри юрты трактуется ими как некий объем, в который помещены объемные же тела.

Появившееся третье измерение — глубина невелико и обозначается полом или земной твердью под ногами персонажей первого плана. Глубина же второго и дальних планов передается условно, чаще приемом заслонения (Ц. С. Сампилов «Испытание женихов», А. Н. Сахаровская «Пир») или завышенной линией горизонта. (Исключение составляет лист Р. С. Мэрдыгеева, в котором присутствует линейная перспектива.) Разница в трактовке планов выражается, в первую очередь, масштабным несоответствием — фигуры первого плана значительно крупнее, дальние — меньше и примерно равны между собой. Использование подобного приема исследователи отмечали уже в работах Г. Эрдэнийна 1920-х гг. [См.: Соктоева, Балдано], нетрудно его обнаружить и у молодых художников (Р. Жимбиева, иллюстрации к кн. Х. Намсараева «Цыремпил»).

Обжитое околоюртное пространство, являясь частью космоса, также строится по схеме «мирового древа».

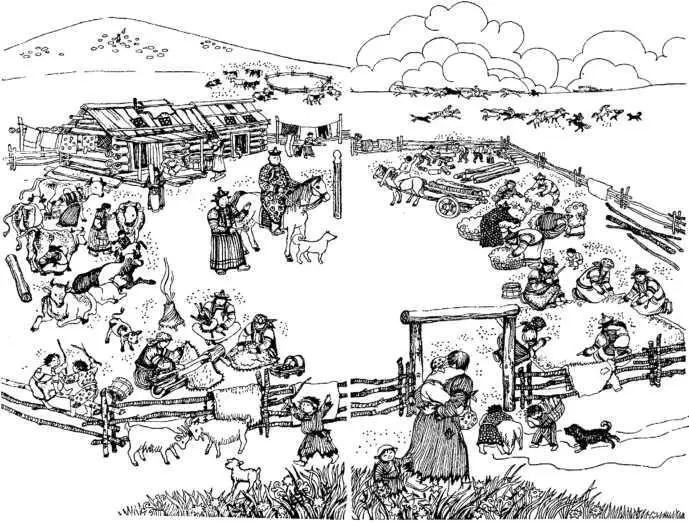

Жизнь семьи — ячейки рода протекает в одной ограде.

М. Н. Богданов приводит описание бурятского улуса, сделанное Щаповым полно и лаконично: «Каждый улус состоит обыкновенно из нескольких невысоких жердяных загородей, представляющих большей частью вид круга или эллипса. В каждой такой загороди стоит 1, 2, 3 и более юрт с различными пристройками — лабазами для арсы, амбарами, стайками, сараями или поветями, хлебопекарнями и т. п. В одной из этих юрт живет старший в семье бурят, старик со старухой, иногда с какими-нибудь сиротами-родственниками. В другой, рядом стоящей, юрте живет сын этого старика со своей женой и детьми. Если у старика еще есть женатые сыновья, то и они живут в особых юртах, но все в одной и той же изгороди, по обе стороны юрты отца» [104] Богданов М. Н., с. 96.

.

Этнографически точное изображение предметов и построек семейно-родственного круга в единой изгороди в иллюстрациях Р. Жимбиевой к повести Х. Намсараева «Цыремпил» [105] Намсараев Х. Цыремпил. — М.: Детская литература, 1989. —143 с.

фиксирует их знаковое пространственное расположение. Юрты смотрят входом на зрителя, т. е. на юг. Перед юртой, с южной стороны расположена коновязь. Вход в ограду также с юга. Ось север-юг делит иллюстрацию на две части (развороты): западная левая часть отведена мужским занятиям, восточная правая часть — женским. Это деление распространяется за пределы изгороди. На западной стороне пасутся кони, на восточной — коровы и овцы. В верхней части листа, на севере протекает река, за ней возвышаются горы. Пространственные границы концентрическими кругами расходятся от центра: изгородь — граница околоюртного пространства, река — граница хозяйственной деятельности, за пределами которой — горы. Горы являются границей обжитого, мыслимого мира, их изображение обрамляет пространство листа.

Более полно структура космологизированного пространства может быть воплощена в сцене жертвоприношения.

У бурят было три основных годовых жертвоприношения тайлагана — весенний, осенний и летний. Из них весенний и осенний назывались тайлаганами Земли — Воды, а летний — тайлаганом хатов. Основным был летний. К участию в нем привлекались все члены рода, кроме замужних женщин (из чужого рода). Обряд проводился не шаманом, а старейшинами рода, поэтому исследователями он реконструируется как обряд «белого шаманства» [106] См.: Дугаров Д. С.

.

В картине Р. С. Мэрдыгеева «Тайлаган» (1927) взятые в равной доле небо и земля не просто фон, на котором разворачивается действие, они связаны совершающимся ритуалом жертвоприношения друг с другом и миром людей. (См. стр. 2 обл.). Падающий на землю сноп солнечного света в разрыве облаков — проявление Неба как верховного существа и, одновременно, необходимая вертикаль в линейной организации полотна. Мир людей занимает тонкую узкую полосу между верхним и нижним миром. В момент ритуала, когда устанавливается связь между мирами, они все должны быть представлены. Мир людей — на поверхности земли. Верхний мир — небо с облаками. Нижний мир маркируется его знаком — перевернутыми котлами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: