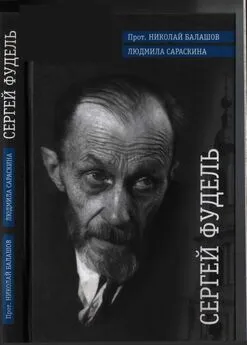

Николай Балашов - Сергей Фудель

- Название:Сергей Фудель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книжница, Русский путь

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903081-11-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Балашов - Сергей Фудель краткое содержание

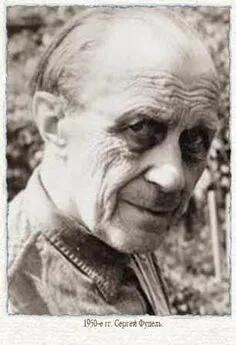

Творчество религиозного писателя Сергея Иосифовича Фуделя (1900–1977), испытавшего многолетние гонения в годы советской власти, не осталось лишь памятником ушедшей самиздатской эпохи. Для многих встреча с книгами Фуделя стала поворотным событием в жизни, побудив к следованию за Христом. Сегодня труды и личность С.И. Фуделя вызывают интерес не только в России, его сочинения переиздаются на разных языках в разных странах.

В книге протоиерея Н. Балашова и Л.И. Сараскиной, впервые изданной в Италии в 2007 г., трагическая биография С.И. Фуделя и сложная судьба его литературного наследия представлены на фоне эпохи, на которую пришлась жизнь писателя. Исследователи анализируют значение религиозного опыта Фуделя, его вклад в богословие и след в истории русской духовной культуры. Первое российское издание дополнено новыми документами из Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного архива Российской Федерации, Центрального архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации и семейного архива Фуделей, ныне хранящегося в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына. Издание иллюстрировано архивными материалами, значительная часть которых публикуется впервые.

Сергей Фудель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Фуделя больно задевало стремление многих неверующих поклонников Достоевского затушевать веру писателя, не замечать его ясной личной любви к Христу, живому и осязаемому. Атеисту обидно, что всемирно известный писатель мог верить и любить Христа, и потому образованный безрелигиозный человек всегда назойливо цитирует признание Достоевского о горниле сомнений, через которое прошла его осанна: горнило сомнений, дескать, было у Достоевского ярче осанны. Однако лучший ответ на подобный вздор Фудель видит в несомненном для него факте: укрепление веры у несовершенно верующих и обращение к вере множества неверующих людей через Достоевского.

Как человек глубоко церковный, Фудель гораздо меньше, чем неофиты, боялся сомнений и противоречий, твердо зная, что у всякого истинно верующего сомнения нередко бывают ярче осанны, однако в огне сомнений как раз и очищается золото веры. Что же касается качества, крепости веры, то Достоевский в этом смысле поставлен на высочайший пьедестал — ведь вера этого грешного и необузданного человека, чья жизнь была буря и беспорядок, оказывалась верой Голгофы, а не гуманизма, верой трагической, повторившей в себе евангельскую правду. «Христианство он воспринимал не как доктрину для добродетельного поведения, а как соучастие человека и человечества в жизни Богочеловека Христа, как наше соучастие в этой жизни, — в ее смерти и в ее воскресении» [356] Фудель С. И. Наследство Достоевского // СС. III, 10.

.

Почти вся литература о Достоевском — биографии, исследования поэтики и стилистики, работы о мировоззрении писателя и его «идеологических» романах, — созданная в 1930–1960–е годы в России (то есть литература, к которой поневоле должен был обращаться Фудель, собирая материал для своей книги), написана не только по императивам атеистического времени с его партийными методологическими установками, но и людьми «окончательного безбожия», закоренелого воинствующего атеизма. Лучшие из исследователей и комментаторов Достоевского, понимая, какой величины художник перед ними, великодушно «прощали» ему Христову проповедь и хвалили за гуманизм. С искренним воодушевлением зачисляли они творчество молодого Достоевского по революционно — демократическому ведомству и с неподдельным огорчением констатировали отход писателя от идеалов молодости. Политический консерватизм и почвенничество зрелого Достоевского, его неприятие революционного бешенства и всяческой нигилятины были той самой костью в горле советского достоевсковедения середины столетия, которую невозможно было ни проглотить, ни выплюнуть.

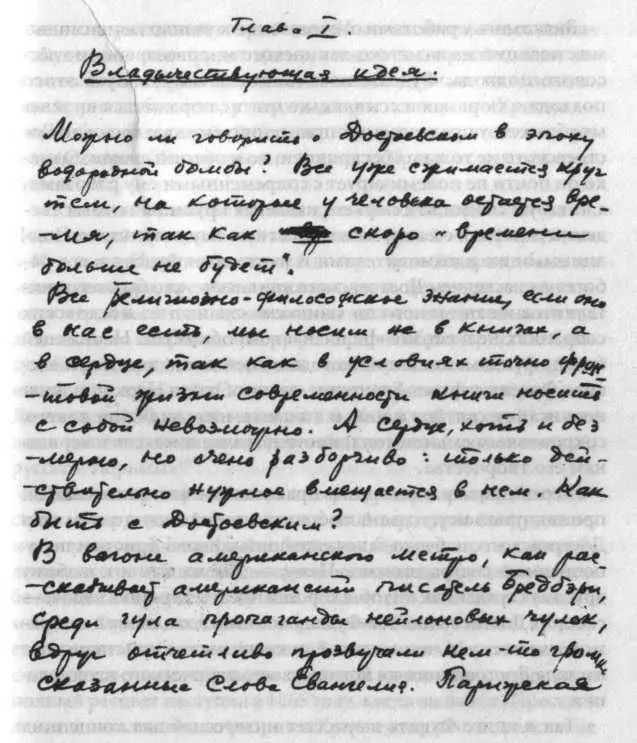

Страница рукописи «Наследство Достоевского». [1960–е гг.] Автограф. ДРЗ. Ф. 8. On. 2. Ed. хр. 7. Л. 2

Знакомясь с работами отечественных ученых, написанными с позиций марксистско — ленинского мировоззрения и классового подхода, Фудель, познавший истинную суть этого подхода в тюрьмах и ссылках, не мог не поражаться крайнему убожеству предлагаемых прочтений: ему казалось, что Достоевского не только обескровили, но и обессмыслили. Однако он почти не полемизирует с современными ему работами, а пользуется ими как сырьем, извлекая крупицы точных сведений и находя ссылки на неизвестные ему источники. Подлинными же вдохновителями и учителями Фуделя в его работе над наследием Достоевского явились те, кто были его учителями в жизни и кого он «живьем» слышал на московских собраниях Религиозно — философского общества. Настоящей базой, фундаментальной методологией познания Достоевского Фудель считает Евангелие, труды Отцов Церкви и жизнеописания святых: в них, и только в них, видит он ключ к сокровенным смыслам духовного подвига писателя и вершинам его творчества.

Через призму сердечного православия воспринимает он проникнутый неугасимой любовью и верой — ощущением мир Достоевского — будто запечатлевший живого Христа и переполненный состраданием к Нему, — так же как и к любому другому страданию. «Чтобы хорошо писать, страдать надо», — говорил Достоевский [357] См.: Гроссман Л. П. Материалы к биографии Ф. М. Достоевского (даты и документы) // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 10 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 10. С. 617.

; и Фудель понимает эти слова в их прямом смысле, как несомненное доказательство христианского взгляда Достоевского на истоки своего творческого вдохновения.

Так в книге Фуделя вырастает интереснейшая концепция пути Ф. М. Достоевского, который лишь в той степени был путем к художественным прозрениям, в какой он был путем ко Христу, со Христом и во Христе. Символ веры Достоевского, выраженный им в письме к Н. Д. Фонвизиной, где — несмотря на нарушение всех традиций богословской грамотности (как полагал С. И. Фудель) — звучала драгоценная истина о неразрывности веры в Христа и влюбленности в Него, стал в конце концов и принципом творчества. «И может быть, — восклицает Фудель, — еще придет время, когда в полном смешении человечеством добра и зла, в окончательном тумане лжи, неведения и новых божеств, утверждающих истину вне Христа, — кто‑нибудь с великой радостью повторит именно эти неграмотные слова: “Уж лучше я останусь со Христом, нежели с истиной”» [358] Фудель С.И. Наследство Достоевского // СС. III, 39.

.

Основополагающие истины христианства, считает Фудель, Достоевский старался — пока неумелой рукой — выразить уже в 40–е годы. И хотя его первый литературный период был, по мнению автора, временем угасания веры, грозившего ему также потерей таланта и вдохновения, «даже и в эти темные годы в нем как‑то сохранялся нерукотворный образ Христа». Сама судьба распорядилась, однако, чтобы роковые заблуждения юности, ад страстей и кошмар литературных фантасмагорий Достоевский, больной и измученный ложной дорогой, изживал в «живительной атмосфере обыкновенной, человеческой, русской тюрьмы» [359] Там же. С. 30.

.

Даже самые первые шаги литературной карьеры Достоевского обнаруживают — несмотря на литературное окружение, в котором само имя Христа было как бы изгнано из употребления, — его глубокое и благородное волнение о духовной судьбе людей, живущих вне Христа. Именно это волнение стало, по мнению Фуделя, залогом совершенствования таланта Достоевского: начало было положено «Записками из Мертвого дома» с их прекрасными образами духовной красоты и смирения, а полный расцвет наступил в 1865 году, когда он начал «Преступление и наказание», заговорив о Христе открыто, не таясь и не боясь, что это может кого‑нибудь покоробить и раздражить. Совпадение творческого расцвета Достоевского с открытой христианской проповедью — факт для Фуделя поразительный и очевидный.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: