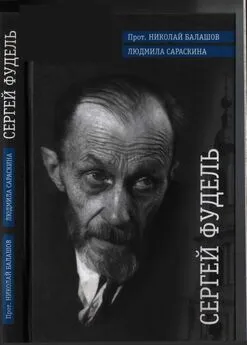

Николай Балашов - Сергей Фудель

- Название:Сергей Фудель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книжница, Русский путь

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903081-11-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Балашов - Сергей Фудель краткое содержание

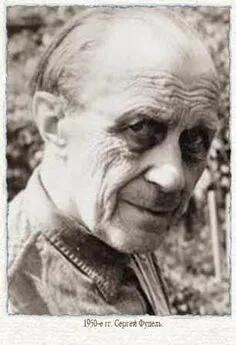

Творчество религиозного писателя Сергея Иосифовича Фуделя (1900–1977), испытавшего многолетние гонения в годы советской власти, не осталось лишь памятником ушедшей самиздатской эпохи. Для многих встреча с книгами Фуделя стала поворотным событием в жизни, побудив к следованию за Христом. Сегодня труды и личность С.И. Фуделя вызывают интерес не только в России, его сочинения переиздаются на разных языках в разных странах.

В книге протоиерея Н. Балашова и Л.И. Сараскиной, впервые изданной в Италии в 2007 г., трагическая биография С.И. Фуделя и сложная судьба его литературного наследия представлены на фоне эпохи, на которую пришлась жизнь писателя. Исследователи анализируют значение религиозного опыта Фуделя, его вклад в богословие и след в истории русской духовной культуры. Первое российское издание дополнено новыми документами из Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного архива Российской Федерации, Центрального архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации и семейного архива Фуделей, ныне хранящегося в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына. Издание иллюстрировано архивными материалами, значительная часть которых публикуется впервые.

Сергей Фудель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В «Преступлении и наказании», показывает Фудель, Достоевский впервые сделал радикальный духовный выбор, противопоставив любовь ко Христу любви к человеку и решительно предпочтя первую второй. Преданность страдающему Христу, вновь и вновь распинаемому грехами людей, оказалась в «вечной Сонечке» сильнее, чем любовь к жениху, от которого она требует добровольного страдания и которого посылает на каторгу. Тем самым, считает Фудель, Достоевский объявил своей правдой не вообще религию, нечто умильно — благородное, что часто выдается за христианство, а только христианство Голгофы. «На мировое искусство легла тень от Креста» [360] Фудель С. И. Наследство Достоевского // СС. III, 51.

.

Достоевский не побоялся ввести в свой «криминальный» роман великую мысль — о том, что христианство — это не поэма, не красивая притча, а подвиг. Так пространство художественного произведения, напечатанного в Москве, во вполне светском «Русском вестнике», стало местом явления Христа в современности. Это было тем более удивительно, может быть, даже на грани чуда, что современность — исторический и культурный контекст середины XIX века — оказывала всемерное сопротивление сколь угодно серьезному разговору о допущении живого Христа в реальность жизни.

О Боге в этой реальности говорили вполне comme il faut и искренне приветствовали божественное присутствие, например, во время совершения молебна при закладке нового здания Государственного банка. Для современного Достоевскому интеллигента образы христианства, его святые и праведники, как правило, не переступали пределы школьных уроков Закона Божия, равно как и все общество в целом вполне удовлетворялось внешней рамкой официального православия. Наверное, поэтому такая неудача постигла роман «Идиот», совершенно не понятый и не принятый современниками. «Всё, что вы вложили в “Идиота”, пропало даром», — писал Достоевскому H. H. Страхов. Комментируя это поразительное обстоятельство, Фудель замечает: «Основной факт романа в том, что не какие- нибудь там заблудшие нигилисты, а подавляющее большинство русского общества — генералы и генеральши, инфернальные купцы и сановники, англоманы и мелкие чиновники — все люди воспитанные, образованные и даже часто приятные, уж настолько потеряли представление о любви христианства и о святости его, что любящий святой мог быть для них только идиотом или, в лучшем случае, Иванушкой — дурачком» [361] См.: Шестидесятые годы: Материалы по истории литературы и общественному движению. М.; Л.: АН СССР, 1940. С. 271.

.

Несомненным вкладом Фуделя в понимание Достоевского стало подробное и профессиональное освещение той роли, которую сыграли в творчестве писателя труды святителя Тихона Задонского; понятно, что одной только филологической подготовки для этого было бы совершенно недостаточно. Великий обличитель русского общества в его ложной церковности, архиерей, живший на покое в Задонском монастыре Воронежской епархии, стал, как утверждает Фудель, опорой творчества Достоевского. Его учение о вере и любви было необходимо Достоевскому, противопоставившему истинное христианство христианству ложному. Учение Тихона и сама фигура святого старца стали для Достоевского антитезой демоническим, бесовским силам — ведь если возможен Тихон, какой он явлен в реальности, значит, не ложно обетование Нового Завета о духовной непобедимости Церкви, значит, наполнена смыслом борьба за Христа с силами зла и ненависти, поглощающими Россию. Но высший смысл эта борьба приобретала потому, что не только не предполагала какое бы то ни было насилие, а возвещала всему миру о вселенской радости живой жизни. Достоевский понимал, пишет Фудель, что христианство — это не курс догматического богословия, а пасхальная ночь на земле. «И в том дерзновении и твердости, с которой он передает нам эту истину, его великая заслуга перед христианами нашей эпохи» [362] Фудель С.И. Наследство Достоевского // СС. Ill, 80.

.

В мире Достоевского даже самый искренний в вере человек поставлен перед неразрешимой дилеммой, которая присуща христианству: верой в неумираемость Церкви и неверием в победу христианства в истории. Поэтому даже самые «христианские» его сочинения полны исторической безнадежности, чувства обреченности истории. Достоевского, как и старца Тихона, преследовала эта мысль, и он до боли настойчиво, почти маниакально ищет и находит доказательства иссякания христианства в пустынях истории. Вера требует элементарной дисциплины, работы, труда над собой прежде, чем над миром. Но эти понятия, являющиеся азбукой христианства, режут ухо всякого интеллигента — атеиста. Ведь едва закончив «Бесов», получив личный творческий и духовный опыт одоления демонического соблазна, Достоевский на страницах черновиков к «Подростку» смог признаться себе: «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его …» [363] Достоевский Ф.М. Подросток. <���Рукописные редакции> // Поли. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Л., 1976. Т. 16. С. 329.

Глубочайший смысл, сокрытый в трагической тайне человека, для которого уже нет света, нет исправления, то есть все напряжение исторического пессимизма, в «Бесах» прочувствован и разгадан Фуделем. Одной фразой характеризует он христианский подвиг автора «Бесов»: «Во имя борьбы с ночью истории написан этот роман» [364] Фудель С.И. Наследство Достоевского // СС. III, 85.

.

Но точно так же, как жило в Достоевском ощущение трагедии истории, жила в нем и вера в духовное здоровье человечества. Не раз он говорил о возможности «братского, окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону» [365] Достоевский Ф.М. «Дневник писателя» на 1880 год. Август. Гл. 2: Пушкин (Очерк) // Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 148.

. Мы не знаем, пишет Фудель, где содержится в Евангелии закон о гармонии земной истории. Христианин, если он не лукавит и знает Евангелие, не может верить в духовное благополучие истории. «Но он должен вполне верить в торжество христианского терпения этой истории, терпения около теплых стен Церкви» [366] Фудель С.И. Наследство Достоевского // СС. III, 90–91.

.

Роман «Братья Карамазовы» Фудель называет путеводителем в Церкви для интеллигенции. Подробно раскрывает он борьбу Достоевского против затемнения лика Христа, против погружения веры в быт и обряд, против обмирщения Церкви. Учение о Церкви, полученное Достоевским от оптинских старцев и Тихона Задонского, проверенное в библейском горниле книги Иова, поразившей писателя еще в детские годы, помогало и самому Достоевскому. Ему надо было убедиться, пишет Фудель, что путь страданий его души в борьбе за Бога есть благословенный путь многих душ, есть путь Церкви — «Церкви не панлютеранских съездов и гуманистических деклараций, а Церкви подвига и стояния у Креста» [367] Фудель С.И. Наследство Достоевского // СС. III, 130.

.

Интервал:

Закладка: