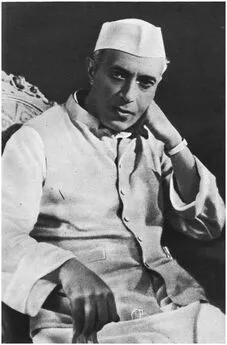

Джавахарлал Неру - Открытие Индии

- Название:Открытие Индии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство инстранной литературы

- Год:1955

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джавахарлал Неру - Открытие Индии краткое содержание

Эта книга видного политического и государственного деятеля, одного из лидеров национально-освободительного движения в Индии, ее первого премьер-министра Джавахарлала Неру была написана им в тюрьме в 1944 году, в момент, когда борьба за освобождение страны от колониального владычества близилась к победному завершению. В ней рассказывается об истории, драматических страницах освободительной борьбы, культуре, религии, быте и традициях Индии. Автор размышляет о важнейших проблемах жизни индийского народа.

Открытие Индии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ПРИЯТИЕ И ОТРИЦАНИЕ ЖИЗНИ

Из этих далеких истоков глубокой древности берут свое начало реки индийского мышления и философии, индийской жизни, культуры и литературы. Все расширяясь и увеличиваясь в объеме, они покрывают иногда землю богатыми наносами. На протяжении огромного отрезка времени они меняли порой русло и даже, казалось, высыхали, и, тем не менее, они сохранили свой основной характер. Это было бы невозможно для них, не обладай они здоровым жизненным инстинктом. Эта устойчивость не обязательно является достоинством. Она вполне может означать — и, мне думается, означала в течение длительного времени в прошлом — застой и упадок. Но это важный факт, с которым надо считаться, особенно в наши дни, когда нам, видимо, довелось стать свидетелями того, как частые войны и кризисы подрывают гордую и передовую цивилизацию. Мы надеемся, что из этого горнила войны, в котором плавится столь многое, выйдет нечто более прекрасное как для Запада, так и для Востока, нечто такое, что позволит сохранить все великие достижения человечества и восполнить недостающее ему. Однако это неоднократное массовое уничтожение не только материальных ресурсов и человеческих жизней, но и основных ценностей, придающих смысл жизни, весьма многозначительно. Означает ли это, что, несмотря на поразительные успехи во многих направлениях и возникший в результате их более высокий жизненный уровень, о котором и не мечтали в прежние времена, нашей современной высокоиндустриализованной цивилизации нехватает какого-то существенного ингредиента и она несет в себе семена собственной гибели?

Страна, изнывающая под чужеземным игом, стремится уйти от действительности в мечты об исчезнувшей эпохе и находит утешение в видениях былого величия. Это глупое и опасное занятие, которому предаются многие из нас. Столь же вредна для нас, индийцев, тенденция воображать, будто мы все еще сохраняем духовное величие, хотя отстали в других отношениях. Духовное, да и любое другое величие не может быть основано на отсутствии свободы и возможностей или на голоде и нужде. Многие западные авторы распространяли мнение, будто индийцы — люди не от мира сего. Мне представляется, что во всех странах бедные и несчастные становятся в какой-то степени не от мира сего, если они не делаются революционерами, ибо сей мир явно не предназначен для них. Это же относится и к угнетенным народам.

Внешний объективный мир не может полностью занять, увлечь или удовлетворить человека, достигшего зрелости. Человек ищет также какой-то внутренний смысл, некое психологическое и физическое удовлетворение. То же происходит с народами и культурами, по мере того как они развиваются и становятся зрелыми. В любой культуре и любом народе обнаруживаются параллельные течения во внешней жизни и внутреннем мире человека. Там, где они встречаются или держатся близко друг к другу, наблюдаются равновесие и устойчивость. Там, где они расходятся, возникают конфликт и кризис, терзающие разум и душу.

Начиная с периода гимнов «Ригведы» мы наблюдаем развитие обоих этих потоков жизни и мышления. Ранние гимны наполнены внешним миром, пронизаны красотой и таинственностью природы, радостью жизни и бьющей через край жизнеспособностью. Боги и богини, подобно богам-олимпийцам, глубоко человечны, им свойственно сходить на землю и смешиваться с людьми; между ними и людьми нет твердой и четкой линии раздела. Затем человек начинает размышлять, пробуждается дух исследования, и тайна потустороннего мира сгущается. Жизнь все еще бьет ключом, но вместе с тем уже наблюдается отход от ее внешних проявлений, и дух отрешенности растет по мере того, как взоры обращаются к незримым вещам, которые нельзя увидеть, услышать или ощутить обычным путем. Каков смысл всего этого? Имеет ли вселенная цель? А если имеет, то какое место отводится в ней жизни человека? Можно ли найти гармоничную связь между видимым и невидимым мирами и тем самым установить правильный образ жизни?

Итак, в Индии, как и в других странах, эти два потока мысли и действия — приятие жизни и уход от нее — развивались бок о бок, причем в разное время центр тяжести перемещался от одного к другому. Тем не менее в основе индийской культуры лежала не идея потусторонности или бессмысленности мира. Даже когда, на языке философии, мир рассматривался как майя , или то, что принято считать иллюзией, то это понятие было не абсолютным, а лишь относительным по отношеншо к тому, что считалось истинным бытием (нечто подобное теням вещей у Платона), а сам реальный мир воспринимали таким, каков он есть, и старались жить полной жизнью и наслаждаться его многообразной красотой. По всей вероятности, семитическая культура, выраженная в многочисленных религиях, возникших из нее, и, несомненно, раннее христианство в гораздо большей степени уделяли внимание загробной жизни. Т. Э. Лоуренс заявляет, что «общей основой всех семитических вероисповеданий, как сохранившихся, так и исчезнувших, была неизменная идея бесцельности жизни». А это часто приводило к чередованию разнузданности и самоотречения.

В Индии во все периоды расцвета ее культуры наблюдается восторг перед жизнью, природой, наслаждение своим существованием, развитие искусства, музыки, литературы, пения, танцев, живописи и театра и даже весьма совершенное исследование отношений между полами. Немыслимо, чтобы все эти проявления энергичной и богатой жизни могли быть порождены культурой или мировоззрением, основанным на идее о призрачности или никчемности мира. Ясно, что ни одна культура, основанная на идее о призрачности мира, не могла бы просуществовать несколько тысячелетий.

Тем не менее некоторые считают, что индийское мышление и культура представляют в основном принцип отрицания жизни, а не ее утверждения. Мне думается, что во всех старых религиях и культурах присутствуют в различной степени оба принципа. Но я склонен думать, что в целом индийская культура никогда не подчеркивала отрицания жизни, хотя некоторым философским течениям, составляющим часть этой культуры, это свойственно. По-видимому, это было свойственно ей в гораздо меньшей мере, нежели христианству. Буддизм и джайнизм подчеркивали уход от жизни, и в некоторые периоды индийской истории наблюдалось широко распространенное бегство от жизни, например, когда много народу вступило в буддийские монастыри — вихара . Каковы были причины к этому, мне неизвестно. Такие же или даже более показательные примеры можно найти в средневековой Европе, когда царило убеждение, что близится конец света. Возможно, что идеи ухода от жизни и отрицания ее были порождены или усилены чувством разочарования, вызванного политическими и экономическими факторами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: