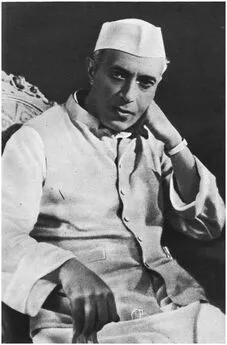

Джавахарлал Неру - Открытие Индии

- Название:Открытие Индии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство инстранной литературы

- Год:1955

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джавахарлал Неру - Открытие Индии краткое содержание

Эта книга видного политического и государственного деятеля, одного из лидеров национально-освободительного движения в Индии, ее первого премьер-министра Джавахарлала Неру была написана им в тюрьме в 1944 году, в момент, когда борьба за освобождение страны от колониального владычества близилась к победному завершению. В ней рассказывается об истории, драматических страницах освободительной борьбы, культуре, религии, быте и традициях Индии. Автор размышляет о важнейших проблемах жизни индийского народа.

Открытие Индии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Через несколько сот лет после Будды в Индии произошло возрождение санскрита и буддийские ученые начали писать свои философские и иные произведения на санскрите. На санскрите написаны труды и драмы Ашвагхоши (самые древние из имеющихся у нас драм), предназначавшиеся для пропаганды буддизма. Эти санскритские произведения буддийских ученых в Индии посылались в Китай, Японию, Тибет и Центральную Азию, где господствующей разновидностью буддизма была махаяна.

Эпоха, давшая миру Будду, была в Индии периодом огромного брожения умов и философских исканий. Да и не только в Индии, ибо это был век Лао-цзы и Конфуция, Зороастра и Пифагора. В Индии этот период привел к возникновению материализма, так же как и «Бхагавадгиты», буддизма и джайнизма и многих других течений мысли, которые впоследствии сложились в различные системы индийской философии. Существовали различные идейные течения, из которых одно возникало из другого и которые иногда отчасти совпадали друг с другом. Бок о бок с буддизмом развивались разнообразные философские школы, а в самом буддизме возник раскол, приведший к образованию различных школ мышления. Мало-помалу философский дух убывал, уступая место схоластике и полемическим спорам.

Будда не раз предостерегал свой народ против ученых споров по поводу метафизических проблем. Ему приписывают слова: «Если не можешь говорить о чем-либо, лучше молчи». Истину нужно искать в самой жизни, а не в спорах вокруг вопросов, лежащих за пределами жизни и потому недоступных пониманию человека. Будда уделял большое внимание этическим аспектам жизни и, очевидно, считал, что они находятся в загоне и ими пренебрегают из-за чрезмерного увлечения метафизическими тонкостями. Ранний буддизм отразил в известной степени этот философский и рационалистический дух Будды, опираясь в своих исследованиях на опыт. В мире опыта понятие о чистом бытии не могло быть воспринято, и поэтому от него отказались. Также отказались и от идеи божественного творца, поскольку эта посылка не могла быть доказана логически. Тем не менее опыт оставался и, в известном смысле, являлся реальным. Чем могла быть эта реальность, как не потоком становления, вечно превращающимся во что-то иное? Таким образом, признавалось существование этих промежуточных степеней реальности, и дальнейшее исследование велось исходя из этой предпосылки на психологической основе.

Будда, при всем своем бунтарстве, вряд ли порвал с древней религией страны. Рис Дэвиде говорит, что «Гаутама родился, воспитывался, жил и умер индусом... В метафизике и принципах Гаутамы нет ничего такого, чего нельзя было бы найти в той или другой из ортодоксальных систем, а многое из его этических воззрений находит себе подобное в более ранних или более поздних индусских книгах. Оригинальность Гаутамы заключалась в том, как он переработал, расширил, облагородил и систематизировал то, что уже было сказано до него другими, и в том, как он довел до логического завершения принципы равенства и справедливости, уже признававшиеся рядом виднейших индусских мыслителей. Его отличие от других проповедников заключается главным образом в его глубокой искренности и в его широком народном духе филантропии» 32 32 Эта цитата, как й: многие другие, взята из книги Sir S. Radhakri-shnan «Indian Philosophy» (George Allen and Unwin, London, 1940).

.

И все же Будда посеял семена бунта против условной религиозной практики своего времени. Возражения вызывала не его теория или философия (так как в рамках ортодоксальной веры можно было отстаивать любую мыслимую философию, пока она оставалась всего лишь теорией), а его вмешательство в область социальной жизни и организации людей. Старая система была свободной и гибкой во всем, что касалось мышления; она допускала существование всех оттенков мнений, но в сфере практики оставалась косной и отступление от установленной практики не одобрялось. Поэтому буддизм неизбежно тяготел к разрыву со старой верой, и после смерти Будды эта пропасть расширилась.

С упадком раннего буддизма развилась его новая форма — махаяна. Старая его форма была известна под названием хинаяны. Именно в махаяне Будда был обожествлен и возникло поклонение ему как божеству, принимающему участие в жизни человека. С греческого северо-запада также пришла форма изваяния Будды. Примерно в это же время в Индии происходило возрождение брахманизма и санскритской учености. Между последователями хинаяны и махаяны возникли ожесточенные споры и диспуты, и на протяжении всей последующей истории они находились в оппозиции друг к другу. Страны, в которых распространена хинаяна (Цейлон, Бирма, Сиам), даже теперь смотрят свысока на буддизм, распространенный в Китае и Японии, и я полагаю, что чувство это взаимно.

В то время как хинаяна держалась в некоторой степени древней чистоты учения и ограничила его палийским каноном, махаяна распространялась по всем направлениям, терпимо относясь почти ко всему и приспосабливаясь к особенностям каждой страны. В Индии она начала сближаться с народной религией. Во всех остальных странах — Китае, Японии и Тибете — она развивалась своим путем. Некоторые из крупнейших раннебуддийских мыслителей отошли от занятой Буддой позиции агностицизма в отношении существования души и полностью отвергли эту позицию. В плеяде людей замечательного интеллекта особенно выделяется Нагарджуна, один из величайших умов, которые дала Индия. Он жил в царствование Канишки, примерно в начале христианской эры, и ему принадлежит главная заслуга в формулировании доктрин махаяны. Сила и дерзновенность его ума поистине замечательны, и он не боится приходить к выводам, которые большинству людей должны были казаться кощунственными и чудовищными. С беспощадной логикой он развивает свои доводы, пока они не приводят его к отрицанию даже того, во что он верил. Мысль не может познать самое себя и не может выйти из самой себя или познать другое. Нет бога, помимо вселенной, и нет вселенной, помимо бога, и то и другое лишь видимости. Так он продолжает, пока не остается ничего, никакого различия между истиной и заблуждением, никакой возможности правильно или ложно понять что-либо, ибо как можно ложно понять то, что не существует реально? Нет ничего реального. Мир существует лишь в феноменах; это просто идеальная система свойств и связей, в которые мы верим, но которые не можем разумно объяснить. Однако он намекает на нечто, стоящее за всем этим,— абсолют, который выше нашего разумения, ибо в самом процессе мышления он становится чем-то относительным 33 33 Профессор Ф. Щербатской из Академии Наук СССР в своей книге «The Conception of Buddhist Шгуапа»(Ленинград,1927) высказывает мнение, что Нагарджуну следует поставить «в один ряд с великими философами человечества». Он говорит о его «чудесной манере письма», неизменно увлекательной, смелой, интригующей, а порой как бы высокомерной. Он сравнивает взгляды Нагарджуны с взглядами Бредли и Гегеля: «Весьма примечательны совпадения между негативизмом Нагарджуны и осуждением Бредли почти всех представлений о мире: о вещах и их свойствах, об отношениях, пространстве и времени, изменениях, причинности, движении, личном я. С индийской точки зрения, Бредли можно охарактеризовать как истинного мадхьямика. Но помимо всех этих параллелей, мы, возможно, сумеем найти еще большее фамильное сходство между диалектическим методом Гегеля и диалектикой Нагарджуны». Щербатской указывает на известное сходство между некоторыми буддийскими философскими школами и воззрениями современной науки, особенно концепцией окончательного состояния вселенной в соответствии с законом энтропии. Он рассказывает интересную историю. Когда органы просвещения молодой Бурятской республики в Забайкалье начали антирелигиозную пропаганду, они подчеркивали, что современная наука придерживается материалистического взгляда на вселенную. Буддийские монахи этой республики, будучи последователями махаяны, выпустили в ответ на это брошюру, в которой указывали, что они знакомы с материализмом и что одна из их школ создала некую материалистическую теорию.

.

Интервал:

Закладка: