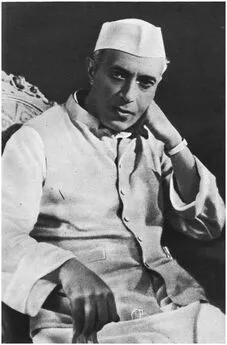

Джавахарлал Неру - Открытие Индии

- Название:Открытие Индии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство инстранной литературы

- Год:1955

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джавахарлал Неру - Открытие Индии краткое содержание

Эта книга видного политического и государственного деятеля, одного из лидеров национально-освободительного движения в Индии, ее первого премьер-министра Джавахарлала Неру была написана им в тюрьме в 1944 году, в момент, когда борьба за освобождение страны от колониального владычества близилась к победному завершению. В ней рассказывается об истории, драматических страницах освободительной борьбы, культуре, религии, быте и традициях Индии. Автор размышляет о важнейших проблемах жизни индийского народа.

Открытие Индии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В буддийской философии об этом абсолюте часто говорится как о шунъята или «ничто» (шунъя —название знака нуля), однако это — понятие, весьма отличное от концепций пустоты или «ничто» в нашем понимании 34 34 Профессор Щербатской, являющийся авторитетом в этом вопросе, так как он лично изучал оригинальные тексты на различных языках, включая тибетский, заявляет, что шуньята значит относительность. Все, что является относительным и взаимозависимым, не имеет абсолютности само по себе. Стало быть, это есть шунья. С другой стороны, существует нечто, выходящее за пределы мира феноменов, но охватывающее его, что может считаться абсолютом. Его нельзя представить себе или описать понятиями конечного мира феноменов, и поэтому о нем говорят как о тат-хата или что-то, нечто. Этот абсолют называется также шуньята.

. В нашем мире опыта мы вынуждены называть его «ничто», ибо у нас нет другого слова, но с точки зрения метафизической реальности это означает нечто трансцендентное и имманентное во всех вещах. Один известный буддийский ученый сказал: «Все становится возможным именно благодаря шуньяте, без нее ничто не возможно в мире».

Все это показывает, куда ведет метафизика и насколько мудрым было предостережение Будды против таких спекуляций. Тем не менее разум человека отказывается ограничить себя и продолжает тянуться к этим плодам знания, которые, как ему хорошо известно, недосягаемы. В буддийской философии развился метафизический метод, но этот метод был основан на психологическом подходе. Поразительно опять-таки обнаружить проникновение в психологическое состояние разума. Здесь явно предвосхищается и анализируется подсознательное я современной психологии. Мне указали на удивительное место в одной из старых книг. Оно несколько напоминает теорию эдипова комплекса, хотя подход совершенно иной 35 35 ' Оно находится в «Абхидхармакоше» Васубандху, написанной в начале 5 века н. э., где собраны прежние взгляды и традиции. Оригинал, написанный на санскрите, утерян, но имеются переводы на китайский и тибетский языки. Китайский перевод сделан знаменитым китайским паломником в Индию Сюань Цзаном. С этого китайского перевода был сделан французский перевод (Paris — Louvain, 1926). Мой коллега и товарищ по заключению Ачарья Нарендра Дева переводил эту книгу с французского языка на языки хинди и английский, и он указал мне это место. Оно находится в третьей главе указанной книги.

.

Внутри буддизма возникли четыре определенные философские школы. Две из них принадлежали к хинаяне и две к махаяне. Все эти буддийские философские системы берут начало от Упанишад, но не признают авторитета Вед. Именно это отрицание Вед отличает их от так называемых индусских систем философии, возникших примерно в то же время. Эти последние, признавая в общем Веды и, в известном смысле, формально выказывая почтение им, не считают их непогрешимыми и, в сущности, идут своим путем, не особенно считаясь с ними. Поскольку Веды и Упанишады говорили множеством голосов, последующие мыслители всегда могли выделить какой-то один аспект и строить на этой основе свою систему.

Профессор Радхакришнан следующим образом описывает логическое развитие буддийского мышления, нашедшее свое выражение в четырех школах. Оно начинается с дуалистической метафизики, которая рассматривает познание как непосредственное восприятие вещей. На следующей стадии утверждается, что реальность может быть познана лишь через идеи, и тем самым между разумом и вещью воздвигается ширма. Эти две стадии представляют хинаянские школы. Махаянские школы шли дальше, уничтожив вещь за ее образом и сводя весь опыт к рядам идей в сознании. Появляются идеи относительности и подсознательного я. На последней стадии это была философия Нагарджуны, называемая мадхъямикой , или средним путем: сам разум растворяется, превращаясь в простые идеи, оставляя нам отрывочные кусочки идей и ощущений, о которых мы не можем сказать ничего определенного.

Таким образом, в конечном счете мы приходим к воздушной пустоте или к чему-то такому, что настолько недоступно пониманию нашего ограниченного ума, что не поддается описанию или определению. Самое большее мы можем сказать, что это какого-то рода сознание — виджняна , как его называют.

Несмотря на этот вывод, получаемый посредством психологического и метафизического анализа, который в конечном счете сводит концепцию незримого мира или абсолюта к чистому сознанию, а тем самым к пустоте — в той мере, в какой мы можем употреблять или понимать слова,— подчеркивается, что этические отношения имеют определенную ценность в нашем конечном мире. Поэтому в своей жизни и в своих отношениях с людьми мы должны сообразовываться с этикой и жить праведной жизнью. По отношению к этой жизни и к миру феноменов мы можем и должны применять разум, знание и опыт. Бесконечное — или как бы его там ни называли — лежит где-то вовне, и поэтому к нему все это не применимо.

ВЛИЯНИЕ БУДДИЗМА НА ИНДУИЗМ

Какое влияние оказало учение Будды на древнюю арийскую религию и на распространенные в Индии народные верования? Нет никакого сомнения, что оно оказывало сильное и постоянное воздействие на многие стороны религиозной и национальной жизни. Возможно, что Будда не смотрел на себя как на основоположника новой религии, считая себя лишь реформатором. Но его динамическая личность и энергичные проповеди, в которых он нападал на многие социальные и религиозные порядки, неизбежно привели к конфликту с привилегированным жреческим сословием. Он не претендовал на роль ниспровергателя существующего общественного строя или экономической системы; он принимал их основные посылки и нападал лишь на порожденное ими зло. Тем не менее он, в известной степени, выступал как социальный революционер и этим навлек на себя гнев класса брахманов, который был заинтересован в сохранении существующих социальных порядков. В учениях Будды нет ничего такого, что нельзя было бы примирить с индусским мышлением в его широком аспекте. Но другое дело, когда под ударом оказалось привилегированное положение брахманов.

Интересно отметить, что впервые буддизм пустил корни в государстве Магадха, в той части Северной Индии, где брахманизм был слаб. Постепенно буддизм распространился на запад и север, и к нему примкнули также многие брахманы. Это было прежде всего движение кшатриев, но оно пользовалось сочувствием и среди народных масс. Вероятно, благодаря примкнувшим к нему позднее брахманам, оно развивалось больше в философском и метафизическом направлении. Может быть, также благодаря главным образом брахманам-буддистам и появилась махаяна, ибо в некоторых отношениях, и особенно в ортодоксальной ее форме, она больше походила на разновидность арийской религии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: