Владимир Илюшенко - Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие

- Название:Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978–5-7380–0348–6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Илюшенко - Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие краткое содержание

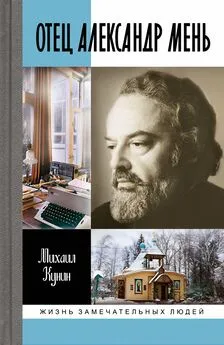

Александр Мень — одна из самых ярких, самых значительных и трагических фигур XX столетия. Владимир Илюшенко, близко знавший о. Александра, создал живой портрет этого религиозного гения, посвятившего каждое мгновение своей жизни служению Богу и людям. В книге помещены также письма, другие не издававшиеся ранее тексты самого Александра Меня и около 50 его фотографий из архива автора.

Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Перед этим он говорил мне, что собирается рассказать о Флоренском и что это совсем не просто — о. Павел вроде бы неприкасаемый, но надо сказать и о его недостатках. Так он и сделал: это был трезвый, не идеализированный и не идеологизированный подход.

Теперь, глядя ретроспективно, могу сказать, что отец Александр открывался мне постепенно. Вначале я оценил чисто внешнюю его красоту: лепку лба, благородство облика, живые, сияющие, внимательные глаза. Одновременно я ощутил совершенно потрясающую его энергетику и непреодолимое обаяние, затем — естественность, простоту и отсутствие какой‑либо позы. Я увидел, что это легкий и радостный человек, обладающий какой‑то внутренней стремительностью. То, что он умен, было ясно с первого взгляда. Но довольно быстро я понял, что это больше, чем ум. Потом я увидел, что это человек огромных познаний, и это была не механическая эрудиция, не традиционный энциклопедизм, а универсальное, целостное знание.

Ему была свойственна постоянная ирония, никогда не злая, но, напротив, очень мягкая. Пленяли не просто доброжелательность его и терпимость, но чуткость и огромный интерес к собеседнику, а еще — неподдельное уважение, сердечность и какая‑то особая нежность. Я увидел, что он ведет непрерывный диалог с нами, и он не «вещал» — он тебя слушал. Потом я увидел и другое — постоянный диалог его со Христом. Я понял, что главное для него — вера во Христа, и не просто вера, а жизнь по этой вере. Он хотел одного — чтобы человек всегда был повернут к Богу, надеялся только на Него. Сам он жил и светился верой, и отсюда — его величие и скромность.

Постепенно я начал осознавать, какую гигантскую ношу он взвалил на свои плечи: раньше всех он понял, что необходима новая евангелизация России, раньше всех он приступил к реализации этой задачи. Постепенно я начал осознавать его беззащитность.

22 января 1990 г. на его дне рождения в Семхозе не было привычного веселья и шумного застолья. Присутствовало всего несколько человек. Первый и единственный раз он был не склонен к юмору, говорил только о делах. Я прочел приготовленный мной капустник, но лучше бы я этого не делал: я сам почувствовал, что к этой атмосфере капустник не подходит. Тем не менее что‑то сказалось в нем помимо меня. Перечтя его недавно, я обнаружил, что в последнем сюжете, исполненном в жанре ненаучной фантастики, оказались вещи совсем не смешные: я писал о «злобной ауре» планеты, о необходимости дать «отпор силам агрессии и ожесточенности… сорвать преступные замыслы темных сил». Ключевую роль в этом я отводил отцу Александру…

29 апреля отец собрал нас на православной секции «Культурного возрождения». Присутствовали не только его прихожане, но и зарубежные гости — Анатолий Краснов-Левитин и Дмитрий Поспеловский. Отец вел эту встречу. Она и открылась его вступительным словом. Вот конспективная (но точная) запись его выступления.

«До сего дня существует представление о христианстве как только о храмовой религии, где человек принимает пассивное участие в службе. Тенденция психологической инерции и наши сложные общественные условия — они сомкнулись. По сути в Церкви нет общинной жизни. Но Христос основал на Земле вовсе не ритуальную корпорацию для отправления культа — для этого не надо было совершать духовного переворота в истории человечества. Первоначальная Церковь складывалась вокруг таинства, божественного присутствия. Молитва, милосердие и труд — три момента, составляющие церковную жизнь. Помощь всем людям — это абстракция. Реальная помощь может быть лишь в общине, где люди знают друг друга. Такую общину сохранили протестанты.

Сегодня для нас наступило трагическое и тяжелое время: мы уже не гонимые (для Церкви гонения это норма). Сейчас самый ужасный момент — занавес отдернули и сказали: можете делать что хотите. Есть великий риск обнаружить нашу недееспособность и все человеческие слабости. Не уверен, что у нас найдется многое, что предложить людям. Сейчас для нашей Церкви наступил почти Страшный Суд, и потому мы должны почувствовать свою ответственность.

Важнейшие вопросы: помощь конкретным людям, внехрамовая молитва, воскресная школа.

1. Помощь надо делать более организованной. Помогать больным, детям в приютах, старым людям. Стихийность обречена тут на провал.

2. Храм — это таинство. Внехрамовая молитва — молитва близких людей. Должна быть одна душа, духовная семья. Семья — не идиллия, а сложная система отношений, но все‑таки Церковь — единая семья. Это и укрепляет, и вдохновляет, и учит, и изобличает нашу слепоту и наши немощи. Необходим и новый подход. Раньше у нас было подполье, сейчас — совместная молитва для совместного деяния. Несмотря на все испытания, большая часть прихода устояла и сохранила братство и сплоченность.

3. Есть разные формы служения. Миряне должны соучаствовать и в деле милосердия, и в деле христианского воспитания детей. Детей больше, чем можно охватить. В группе должно быть примерно 15 человек. Это настоящая тяжелая работа. Если не передадим детям Слово Божие, будем отвечать перед Богом.

Сейчас наблюдается синдром бегства молодых людей в семинарию. Но христианство — это не профессия. Гораздо важнее для христиан — быть на своем месте, сохранить свое светское место. Не бежать от мира, а работать в нем, понять христианский смысл наших профессий. Если его нет — это профессия бросовая, ненужная».

Это была целая программа, рассчитанная на годы. Но реализовать ее мы должны были уже без него.

Последний раз я видел отца Александра 5 сентября 1990 г. Это была среда, он служил. Народу было немного, москвичей — совсем мало. Впервые в жизни я пожаловался ему на исповеди: один из прихожан стал распространять обо мне злобные слухи, пытался поссорить со мной других. Это было и несправедливо и отвратительно. Я никогда не сталкивался с такой беспардонностью. Никаких оснований для наветов у этого человека не было, однако он не стеснялся повторять свои домыслы публично (разумеется, за моей спиной). Я объяснил отцу, что именно говорилось. «Но это же вздор!» — воскликнул он. «Да, — сказал я, — но меня это возмущает». Следовало простить обидчика, но сил на это у меня тогда не было, в чем я и покаялся.

Он обнял меня, сказал: «Вас все любят, Владимир Ильич. Это всё вздор». Я подумал: «Ты — любишь. Это правда. А все… Все — нет». «Кстати, — заметил я, — этот человек здесь». Он спросил: «Кто это?» Я не стал называть, но он тут же догадался и сам назвал его. Я подтвердил. «Но он же вас совсем не знает!» — сказал отец. «Вот именно. И тем не менее считает возможным всё это говорить». «Это всё вздор, — повторил он. — Мы это снимем — я с ним поговорю. Это всё надо немедленно устранить. Давайте вместе поговорим, втроем, сразу после службы». Слегка поколебавшись, я согласился. Однако этот человек, как бы догадавшись о намерениях отца, тут же после литургии ушел, хотя обычно надолго задерживался, желая во что бы то ни стало пообщаться с ним.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: