Дана Пинчевская - «И вновь цветёт акация…» О прозе Деборы Фогель

- Название:«И вновь цветёт акация…» О прозе Деборы Фогель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дана Пинчевская - «И вновь цветёт акация…» О прозе Деборы Фогель краткое содержание

«И вновь цветёт акация…» О прозе Деборы Фогель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Собственно, интеллигент переживает так даже вопрос голода и безработицы — прежде всего в плоскости проблематики».

«Несколько замечаний о современной интеллигенции». Львов, 1936.

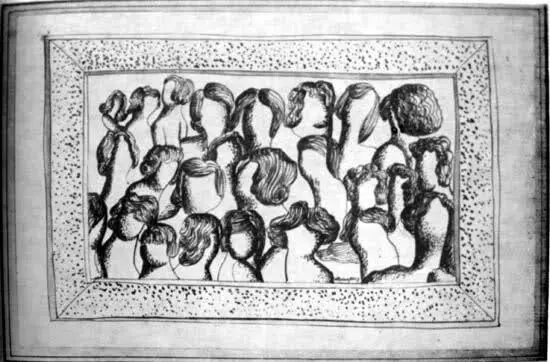

Марек Влодарский (Генрик Стренг). Иллюстрация к эссе «Трактат о жизни. Часть первая» — книга «Цветочные магазины с азалиями».

Говоря о тревоге, свойственной прозе Деборы Фогель, не стоит объяснять происхождение этой интонации влиянием декаданса, — он давно вышел из моды, за которой писательница, кстати сказать, очень внимательно следила. Мне кажется, Львов, заключенный в оправу двух мировых войн, наполовину состоял из воспоминаний об одной войне, равных предчувствию второй. Поэтому любое переживание, сталкиваясь с внутренней экспрессией периода, давало в итоге ту неповторимую разновидность тоски, свойственной упадку любой культуры, застывшей, будто театральные герои пятого акта, в предчувствии близкого, уже последнего, занавеса.

«Военный парад», одно из последних эссе Деборы Фогель, написанное на идиш, уже не скрывает и не вуалирует ощущений писателя от подлинной изнанки близкого будущего:

«Тогда возникает яркий, наглый красно-белый плакат с улыбающимсялицом солдата и красной надписью: „Военный смотр“ в кинотеатре „Пан“. На экране танцует механический балет, балет серости, впечатанной в плоскости, в силуэты. Эта серость без искр сумерек, без всякой деликатности или меланхолии.

Бесконечная и мертвенная, как холодное Северное море в осенней мгле».

«Военный парад». Перевод на польский: Каролина ШиманьякИ все-таки ключевым словом ее прозы — после слова «время» — было слово «жизнь». В каждом фрагменте ее коллажей, ее текстов жизнь занимает положение центра композиции — всегда, даже если расположена в самом конце последнего предложения:

«И могло ли быть иначе в таком окружении и в таких условиях? Так начиналось всегда. Вопросом „зачем жить“ начиналась каждая единица жизни и осенний трактат о жизни».

Первый раздел трактата о жизни. «Акация цветет»«„Вместе с тем стоит жить“. Так всегда начинался второй раздел трактата о жизни.

Тогда все время обычное лето, и вязкая, широкая и плотная материя жизни киснет от объявлений, запахов и возможностей. Разделяясь, расчленяясь на различного вида формы, она — формы грубые, неуклюжие и обвисшие; формы, натянутые и эластичные, как ожидание; и плоские, неважные, безымянные пластины металлической жести; и беспомощные, бумажные обрывки широкой, уверенной в себе, непристойной от избытка самоуверенности материи жизни.

Все это входит в пищащие, исполненные душевности контуры: грудей и тел; сорняков; листьев, стен, бутылок и событий.

Вот тогда есть для чего жить на свете».

Второй раздел трактата о жизни. «Акация цветет»«Берег мира, словно драгоценной материей, наполнился серым холодом. А жизнь продолжалась без кислых, рыжих сорняков страсти и без теплых молочных сорняков тоски. И уже не было соответствующего примера этой жизни, кроме фигуры прямоугольника.

И даже такие переживания, как тоска, усталость и тяжелое отрицание, брали пример с серых фигур, — с эллипса, круга и квадрата.

Тоска направлена к чему-то и замыкается в ласковом эллипсе своего лика; усталость погружена в свою материю, почему исполнена густой, неподвижной монотонностью, как круг; отрицание твердеет как бы раз и навсегда — как квадрат.

В мире исчезло суровое, бесконтрольное движение: зачем передвигать предметы и ноги, если в каждом месте есть все, что может быть? Улица серая с желтым, как небо. Затем вновь кобальтовая как небо. Человек ждет. Серая вещь ждет. Желтое солнце с той и с другой стороны».

В центре жизни. «Акация цветет»Говоря о том, что кажется вправду важным, немыслимо трудно остановится. Говоря о прозе Деборы Фогель, ловишь себя на ощущениях, идентичных тем, которые возникают при чтении стихотворений Сильвии Платт; прозы Шмуэля Агнона; любого другого текста, красота интонаций которого странным образом преодолевает время, обещая автору то, что он в действительности заслужил: память; покой; неясный отсюда, но отчетливый и стойкий образ счастья, навсегда связанный в данном тембре именно с этим именем:

«Так снова началось время великих, выдающихся событий: печальных, роковых ожиданий, в противном случае неясных в своей важности. Все эти „роковые встречи“, „несчастливые любви“; грустное счастье ― неясное, и все-таки „счастье“.

И вновь цветет акация».

Дебора Фогель. «Акация цветет».

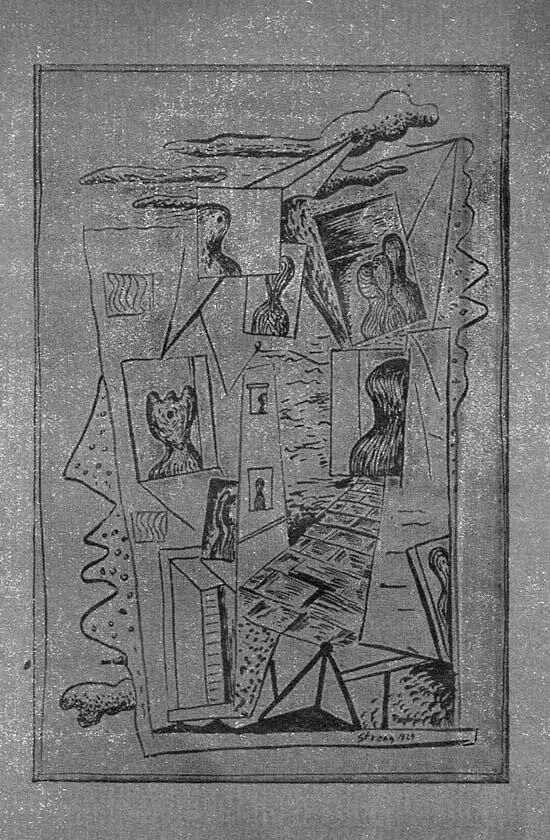

Марек Влодарский. Иллюстрация Генрика Стренга к книге Деборы Фогель «Tog Figurn». Фотография из архива Г. Казовского

Дебора Фогель (Двойра Вогель; в оригинале ― Debora (Dwojra) Vogel (Fogel) Barenbluth) родилась в 1902 году в галицийском местечке Бурштин, в образованной еврейской семье, где говорили исключительно на польском и немецком языках. Дедушка Деборы, один из известных представителей семьи, Якуб Эренпрейс (Ehrenpreis), был издателем; дядя писательницы, брат ее матери, Маркус Эренпрейс с 1914 года был главным раввином Швеции; муж ее тетки, Давид Малц, был активистом сионистского движения в Галиции и, в частности, участвовал в Первом сионистском конгрессе в Базеле, в августе 1897 года. Отец и мать Деборы были учителями.

Во время Первой мировой войны семья Фогелей отправилась в Вену, где Дебора училась в гимназии; впрочем, аттестат зрелости будущая писательница получила уже после войны, в польской гимназии Львова. Здесь она работала воспитателем в сиротском приюте на ул. Зборовской, там же, где преподавал ее отец. Спустя некоторое время Дебора поступила в Ягеллонский университет в Кракове, где прослушала курс психологи и философии и под руководством Ст. Кутжебы защитила докторскую диссертацию «Znaczenie poznawcze sztuki u Hegla i jego modyfikacje u J. Kremera». Возвратившись во Львов, Дебора Фогель преподавала психологию в еврейской семинарии. Многолетний адресат Бруно Шульца, Дебора Фогель свободно говорила и писала на польском языке, хорошо знала иврит, а вот идиш выучила самостоятельно, будучи уже взрослым человеком. Помимо стихов и прозы, Дебора писала рецензии на новые книги, статьи о выставках, а также эссе об эстетике в современном искусстве.

Дебора Фогель пропагандировала прозападные течения в искусстве, выступая в качестве одного из идеологов львовских авангардистов, — прежде всего выпускников школы Ф. Леже, а также последователей его творчества, большинство которых позже составили группу «Артес». Список изданий, в которых публиковалась Дебора Фогель, насчитывает несколько десятков наименований — от еврейского издания «Cusztajer» до польских «Sygnał» и «Wiadomośi literacki».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Том Светерлич - Завтра вновь и вновь [litres]](/books/1070926/tom-sveterlich-zavtra-vnov-i-vnov-litres.webp)