Инес Вайцман - До и после. Архитектура катастрофы и ее документация

- Название:До и после. Архитектура катастрофы и ее документация

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Strelka Press

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906264-19-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Инес Вайцман - До и после. Архитектура катастрофы и ее документация краткое содержание

История все больше представляется нам как череда катастроф. Их репрезентацией чаще всего служат фотографии «до и после», которые требуется сопоставить: две фотографии одного и того же места, снятые в разное время, до и после разрушительного события. Здания, которые на фотографии «до» предстают в нетронутом виде, на фотографии «после» превращаются в развалины. На одном снимке бурлит жизнь — на другом то же место лежит в руинах или скрыто под толщей гниющей воды. Уничтожение лесов, загрязнение окружающей среды, таяние айсбергов и пересыхание рек — все это представляют нам парные фотографии, задача которых — продемонстрировать последствия злостного вторжения прогресса в природу, эксплуатации ресурсов, войн или климатических изменений. Похоже, у любой фотографии, снятой сегодня, есть потенциал превратиться в фотографию «до» того опустошительного «после», которому еще предстоит наступить.

До и после. Архитектура катастрофы и ее документация - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Чтобы разобраться в политическом измерении фотографии «до и после», необходимо понять ее историю.

История фотографии «До и после»

Эжен Тибо. Революция 1848 года. До и после атаки, 1848 [6] Eugene Thibault The Barricade in rue Saint-Maur-Popincourt before the attack by General Lamoriciere's troops, Sunday 25 June 1848 ©RMN (Musee d'Orsay) / Herve Lewandowski 2002.

Возможно, самыми ранними снимками «до и после», сделанными в городе, является пара дагерротипов с изображением баррикад на парижской рю Сен-Мор Попенкур. Их автор — Эжен Тибо. Он сделал эти фотографии из укромного окна — до и после стычки, которая произошла между рабочими и национальной гвардией под предводительством генерала Ламорисьера в воскресенье, 25 июня 1848 года. Историк фотографии Мэри Уорнер Мэриен так описала события, которые разворачиваются в этой паре снимков [7] Mary Warner Marien, Photography — A cultural history (London: Laurence King, 2006), 44–45.

. На фотографии «до» видны две или три баррикады, возведенные друг за другом и, видимо, сложенные из мешков с песком и булыжника. Хотя в рабочих районах в те годы наблюдался беспрецедентный всплеск численности населения, на улице мы не видим ни одного человека, и баррикады тоже никем не заняты. Может быть, люди прячутся? Или двигаются слишком быстро, чтобы их могла зафиксировать камера? На фотографии «после» все размыто. Видимо, гвардии удалось прорваться. Военное снаряжение и артиллерия расположены на позициях, которые раньше удерживала обороняющаяся сторона. Рабочие потерпели поражение, они были убиты в бою, взяты в плен или казнены, но сцен насилия и присущего бою смешения здесь нет.

Предметом интерпретации в этой паре фотографий является не только бой, но и сама их парность, смысл которой тоже изменился со временем. В августе 1848 года, когда фотография была опубликована в реакционном (а впоследствии — коллаборационистском) парижском еженедельнике L’Illustration, она должна была транслировать предостережение государства рабочим: так будет и с вами, если вы будете бунтовать! Но сегодня мы видим в ней свидетельство о начале революционного сопротивления, впоследствии изменившего наш мир.

Даже эта минимальная серия, состоящая всего из двух снимков, приводит на ум другие формы культуры и человеческого опыта. Во-первых, она позволяла помыслить движущееся изображение за десятилетие до изобретения кино. В этом контексте пару фотографий также можно трактовать как образец очень раннего монтажа — конструкции, в которой изображения комментируются не словами, а другими изображениями. Во-вторых, в отсутствии репрезентации события здесь, как и во всех фотографиях «до и после», можно усмотреть аналогию тому, как травма воздействует на память. В результате психологической травмы стираются и подавляются именно те события, которые переживались субъектом тяжелее всего, и эти разрывы навсегда делают воспоминание неполным и неокончательным. Современная правовая теория рассматривает подобные разрывы памяти как свидетельство: сам факт стирания является свидетельством травмы, перенесенной субъектом. Сходным образом разрыв между фотографиями «до и после» можно было бы рассмотреть как резервуар воображаемых изображений и возможных историй.

Фотографии «до и после» тоже могут представлять акт разрушения в высшей степени амбивалентно. Так, например, фотографическая серия, начатая Тибо и изображавшая падение баррикад, получила продолжение два десятилетия спустя. Большинство узких улиц и переулков в районе, который в 1848 году пытались защитить рабочие, были разрушены в 1860–1880-е годы, когда Жорж-Эжен Осман привел в исполнение свой план реконструкции Парижа. И эти изменения тоже стали сюжетом фотографии «до и после»: на протяжении 16 лет, начиная с 1862 года, Шарль Марвиль, официальный фотограф Парижа, устанавливал свою камеру на осях, по которым предстояло прорубить бульвары и аллеи, — до, во время и после разрушения и реконструкции старых улиц. Фотографии Марвиля, запечатлевшие преображение Парижа, долгое время ошибочно понимались просто как ностальгические — как сетование о разрушении «старого Парижа». Ложность этой трактовки была продемонстрирована историком искусства Марией Моррис Хамбург. Она провела целое расследование и установила, с каких точек снимал Марвиль. Нанеся их на карту старого и нового Парижа, Хамбург показала, что, выбирая точку съемки и выстраивая кадр, Марвиль пользовался планами Османа [8] «Марвиль работал методично; до начала строительства он, как правило, делал два снимка улиц, которым предстояло исчезнуть: он снимал с двух выгодных точек. Потом он снимал те же улицы по мере продвижения стройки, проявляя контуры того, чему предстояло возникнуть на их месте» (Charles Marville: Photographs of Paris, 1852–1878 / Ed. by J. Chambord. New York: The French Institute; Alliance Francaise, 1981. P. 9).

. Хамбург пишет: «…Марвиль работал по осям, заложенным в проекте, фотографируя все, что должно было исчезнуть с лица земли, чтобы освободить место прямым бульварам Османа — подобно тому, как сам Осман прокладывал свои улицы через византийскую топографию старого Парижа. Перспективы фотографий Марвиля прорезали ткань города почти так же безжалостно, как и вооруженная кирками команда Османа» [9] Ibid, 10.

. Работы Марвиля были комплиментарны по отношению к плану Османа. В самом деле, нарочито блеклые виды неровных, кривых улиц с булыжными мостовыми и обветшалыми домами не могли вызывать в середине XIX века никаких ностальгических чувств. На фотографиях, созданных Марвилем, мы видим домодернистский урбанистический ландшафт, которому был вынесен приговор именно потому, что он стоял на пути модернизации; зритель должен был сопоставить его с идеальным образом современного, удобного, рационального и гигиеничного города будущего, возникшего ex nihilo во временном разрыве между двумя снимками. Взгляд, который запечатлели фотографии Марвиля, превращал настоящее в будущее задолго до того, как что-то было по-настоящему разрушено и перестроено.

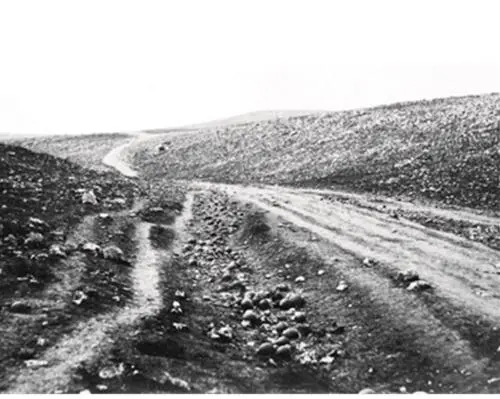

Роджер Фентон. Долина смертной тени, 1855. Левый снимок — с пушечными ядрами, правый — без них [10] Права на цифровые изображения принадлежат Getty's Open Content Program.

Иногда относительно фотографий «до и после» возникает вопрос: какая из них какая? В своей знаменитой книге «Смотрим на чужие страдания» Сьюзен Cонтаг разбирает фотографию «Долина смертной тени», сделанную английским фотографом Роджером Фентоном в 1855 году во время Крымской войны. На фотографии, которую Cонтаг считает первым военным снимком, изображена дорога на Севастополь, густо усеянная пушечными ядрами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: