Семен Федосеев - Пулеметы России. Шквальный огонь

- Название:Пулеметы России. Шквальный огонь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-699-31622-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семен Федосеев - Пулеметы России. Шквальный огонь краткое содержание

Трудно переоценить роль пулеметов в развитии военного дела — оборвав миллионы жизней, они навсегда изменили лицо войны. А ведь даже специалисты далеко не сразу оценили их по достоинству, поначалу рассматривая как специальное оружие с весьма узким кругом боевых задач, — так, на рубеже XIX — ХХ веков пулеметы считались всего лишь одним из видов крепостной артиллерии. Однако уже в ходе Русско-японской войны автоматический огонь доказал свою высочайшую эффективность, а в годы Первой мировой пулеметы стали одним из важнейших средств огневого поражения противника в ближнем бою, устанавливались на танках, боевых самолетах и кораблях. Автоматическое оружие произвело настоящую революцию в военном деле: шквальный пулеметный огонь буквально сметал наступающие войска, став одной из главных причин «позиционного кризиса», радикально изменив не только тактические приемы ведения боя, но и всю военную стратегию.

Эта книга — самая полная и подробная на сегодняшний день энциклопедия пулеметного вооружения Русской, Советской и Российской армии с конца XIX и до начала XXI века, как отечественных моделей, так и зарубежных — покупных и трофейных. Автор, ведущий специалист по истории стрелкового оружия, не только приводит подробные описания устройства и работы станковых, ручных, единых, крупнокалиберных, танковых и авиационных пулеметов, но и рассказывает об их боевом применении во всех войнах, которые вела наша страна на протяжении бурного ХХ века.

Пулеметы России. Шквальный огонь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

СЕМЕЙСТВО «ДЕГТЯРЯ»

Утверждалась и идея унификации автоматического оружия. Хотя здесь предстояло решить еще немало проблем. Штаб РККА считал необходимым унификацию пулеметного вооружения на базе дегтяревской схемы. Снова пригодились работы В.Г. Федорова.

7,62-мм авиационный пулемет ДА на шкворневой установке

Еще 17 мая 1926 г. Артиллерийский комитет утвердил техническое задание на разработку унифицированного скорострельного пулемета, который мог бы использоваться как ручной в пехоте и кавалерии и как синхронный и турельный в авиации. Однако более реальной оказалась разработка авиационных пулеметов на основе пехотных — практика такого «превращения» установилась еще с Первой мировой войны. В декабре 1927 г. в НИИ УВВС был представлен опытный авиационный пулемет Дегтярева. С декабря 1927-го по февраль 1928 г. пулемет, получивший обозначение ДА («Дегтярева, авиационный»), проходил испытания. Научно-технический комитет Управления ВВС РККА счел «возможным одобрить для учета в плане серийного заказа представленный образец» Дегтярева. И в 1928 г., одновременно с неподвижным пулеметом ПВ-1 (конструкция А.В. Надашкевича на основе станкового «Максима»), на вооружение ВВС РККА поступает турельный авиационный пулемет ДА с трехрядным (трехъярусным) дисковым магазином на 65 патронов, пистолетной рукояткой, новыми прицельными приспособлениями.

В марте — апреле 1930 г. на стрельбище Ковровского завода состоялись испытания 13 экземпляров пулеметов Дегтярева трех модификаций — пехотного, танкового и авиационного. Испытания проводились под председательством заместителя Начальника вооружений РККА Н.Н. Ефимова. Цели испытаний включали: выявить живучесть пулеметов, определить сравнительную живучесть стволов, выяснить причину массовых неполадок и неисправностей в магазинах пулеметов, определить живучесть возвратно-боевых пружин из обыкновенной и из специальной стали, установить, насколько достигнута взаимозаменяемость частей пулемета ДП, получить точные отправные данные по живучести отдельных деталей пулемета, чтобы уточнить нормы носимого и складского комплектов запасных частей. По результатам Артиллерийское управление сообщило заводу, какие детали требуют доработки. Особое внимание обращалось на необходимость доработки магазина в плане как повышения надежности его работы, так и снижения себестоимости (для отъемного магазина весьма существенный показатель) и упрощения эксплуатации в войсках. В то же время совещание 10 апреля у Начальника вооружений РККА И.П. Уборевича приняло решение: «Результаты работы комиссии тов. Ефимова выявили весь характер боевой ценности пулемета Дегтярева и показали, что система этого пулемета для строевых частей в основном доработана удовлетворительно, причем достигнута взаимозаменяемость; этого нельзя сказать в отношении конструкции авиационного и танкового пулеметов, которые требуют значительного улучшения».

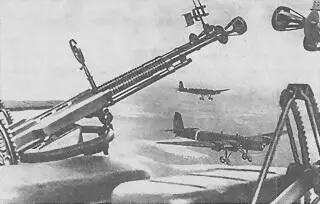

Турельная установка спаренных 7,62-мм авиационных пулеметов ДА-2 на бомбардировщике ТБ-3

В июле — августе 1930 г. на заводе прошли очередные испытания доработанных пулеметов, которые показали, что внесенные изменения целесообразны и их можно рекомендовать в производство. На 30 марта 1930 г. 1200 пулеметов ДА уже имелось в частях ВВС РККА и 1000 было готово к сдаче заказчику.

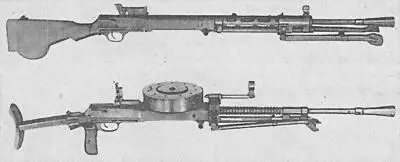

7,62-мм ручной пулемет ДП (без магазина) и танковый пулемет ДТ с сошкой и съемным прицельным приспособлением

В том же 1930 г. на вооружение поступила спаренная турельная установка ДА-2 — разработку спаренной установки на основе ДА для повышения скорострельности Научно-технический комитет Управления ВВС заказал Оружейно-пулеметному тресту еще в 1927 г. В разработке самой установки принимали участие И.И. Безруков и Н.В. Рукавишников. К тому времени спаренные авиационные установки, позволявшие достичь высокой скорострельности при пулеметах, переделанных из «наземных», вошли в практику вооружения боевых самолетов разных стран.

И ДА, и ДА-2 оказались принятыми на вооружение Управлением ВВС без официального оформления приказа Наркомата обороны — новый легкий авиационный пулемет, как и пехотный, был срочно необходим. ДА и ДА-2 ставились на турели, в выдвижные самолетные пулеметные башни. ДА-2 с другим прицелом пытались ставить и на легкие танки БТ-2, однако причиной появления «пулеметной» модификации этого танка были не какие-либо тактические соображения, а просто временная нехватка танковых пушек. Впоследствии пулеметы ДА и ДА-2, как и ПВ-1, заменялись специальным авиационным скорострельным (высокотемпным) пулеметом ШКАС.

17 августа 1928 г. Оружейно-пулеметный трест, в ведении которого находился и Ковровский завод, сообщил Артиллерийскому управлению РККА о готовности танкового пулемета на основе ДП. После соответствующих испытаний 12 июня 1929 г. в качестве вооружения танков и бронемашин был принят танковый пулемет ДТ («Дегтярева, танковый», именуется также «танковый пулемет обр. 1929 г.») в шаровой установке, разработанной Г.С. Шпагиным. Его принятие естественно совпало с развертыванием серийного отечественного производства танков.

Конструктивные отличия авиационного и танкового пулеметов, созданных на основе ДП, были связаны в основном с особенностями установки пулеметов — соответственно на подвижных авиационных установках и в спаренных и шаровых установках танков и бронемашин. Кроме того, с учетом необходимости ведения более интенсивного огня пулеметы снабжались магазинами большей емкости, а с учетом работы в ограниченном замкнутом объеме, заполненном другими механизмами, — гильзосборниками.

Заметим, что уже в начале Великой Отечественной войны разрабатывался вариант замены пулемета ДТ «танковым» пистолетом-пулеметом (на основе ППШ) с меньшей эффективной дальностью стрельбы, зато с большим боекомплектом. После Второй мировой войны то же попытались проделать финны на имевшихся у них трофейных советских танках с использованием своего «Суоми». Но в обоих случаях на танках и бронемашинах остались пулеметы ДТ. Это, впрочем, не отменяло попыток разработки специализированных танковых пулеметов. Один из таких пулеметов, например, в 1939 г. разработал в Коврове конструктор Булкин в калибре 7,62 мм.

Производство пулеметов Дегтярева стало главной специализацией Ковровского завода. Можно взглянуть на производство этих пулеметов от их принятия на вооружение до середины 1930-х годов [3] Штрихи истории, ОАО «ЗиД», 2002.

:

Интервал:

Закладка: