Семен Федосеев - Пулеметы России. Шквальный огонь

- Название:Пулеметы России. Шквальный огонь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-699-31622-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семен Федосеев - Пулеметы России. Шквальный огонь краткое содержание

Трудно переоценить роль пулеметов в развитии военного дела — оборвав миллионы жизней, они навсегда изменили лицо войны. А ведь даже специалисты далеко не сразу оценили их по достоинству, поначалу рассматривая как специальное оружие с весьма узким кругом боевых задач, — так, на рубеже XIX — ХХ веков пулеметы считались всего лишь одним из видов крепостной артиллерии. Однако уже в ходе Русско-японской войны автоматический огонь доказал свою высочайшую эффективность, а в годы Первой мировой пулеметы стали одним из важнейших средств огневого поражения противника в ближнем бою, устанавливались на танках, боевых самолетах и кораблях. Автоматическое оружие произвело настоящую революцию в военном деле: шквальный пулеметный огонь буквально сметал наступающие войска, став одной из главных причин «позиционного кризиса», радикально изменив не только тактические приемы ведения боя, но и всю военную стратегию.

Эта книга — самая полная и подробная на сегодняшний день энциклопедия пулеметного вооружения Русской, Советской и Российской армии с конца XIX и до начала XXI века, как отечественных моделей, так и зарубежных — покупных и трофейных. Автор, ведущий специалист по истории стрелкового оружия, не только приводит подробные описания устройства и работы станковых, ручных, единых, крупнокалиберных, танковых и авиационных пулеметов, но и рассказывает об их боевом применении во всех войнах, которые вела наша страна на протяжении бурного ХХ века.

Пулеметы России. Шквальный огонь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

| Год | Дегтярев пехотный | Дегтярев танковый | Дегтярев авиационный одиночный | Дегтярев авиационный спаренный | Дегтярев крупнокалиберный |

|---|---|---|---|---|---|

| 1928–1929 | ― | 416 | 1857 | 7081 | ― |

| 1929–1930 | 7301 | 306 | 122 | ― | ― |

| 4 кв. 1930 | 7050 | 1036 | 1056 | ― | ― |

| 1931 | 28268 | 4113 | 3787 | ― | ― |

| 1932 | 25571 | 1491 | 6092 | 3046 | ― |

| 1933 | 16637 | 5463 | ― | 2519 | 12 |

| 1934 | 12116 | 3016 | ― | 2589 | ― |

| 1935 | 8774 | 8320 | ― | 805 | ― |

| 1936 | 9556 | 6380 | ― | ― | ― |

По ходу производства проводили мероприятия по уменьшению себестоимости пулеметов. Так, изменения, внесенные в конструкцию ДП, ДТ и ДА-2 только в течение 1933 г., дали годовой экономический эффект 4 452 537 руб. С 17 апреля 1941 г. на Ковровском заводе № 2 работал отдел главного конструктора производства пулеметов ДП и ДТ, а с 30 апреля развернулось производство ДП и ДТ в новом корпусе «Л» завода. В этом корпусе, построенном ускоренными методами, было установлено 700 металлорежущих станков, созданы термическое и гальваническое отделения, стрельбище, в нем развернули производство ручных пулеметов и пистолетов-пулеметов. Наркомат вооружения дал этому производству права филиала № 1 завода (с 1950 г. это — отдельный завод № 575 с собственным ОКБ, затем Ковровский механический завод).

В 1931, 1934 и 1938 годах Дегтярев представлял модернизированные варианты своего ДП. Опытный образец 1931 г. не имел кожуха ствола, а для большей надежности работы автоматики газоотводное отверстие и газовая камера были отнесены ближе к казенной части ствола (в область большего давления пороховых газов), при этом газоотводный узел был выполнен в специальной муфте, соединенной со ствольной коробкой. Соответственно поршень и его шток были укорочены, а возвратно-боевая пружина перенесена в тыльную часть спусковой рамы, изменены ударник и предохранитель, введена пистолетная рукоятка управления.

В 1936 г. Дегтярев предложил вариант пулемета с более компактным коробчатым магазином секторной формы, в 1936–1937 гг. — облегченный авиадесантный вариант без кожуха, с усиленным оребрением ствола и запиранием одной боевой личинкой, коробчатым секторным магазином. Тогда же был представлен пулемет с таким же магазином и перенесением возвратно-боевой пружины в приклад. Образцы остались опытными. Так же в опытном порядке на ДП ставился и прицел с возможностью введения поправок на боковой ветер, в 1935 г. испытывался ДП с оптическим прицелом (призматического типа) или с оптическим визиром — идея снабжения ручного пулемета оптическим прицелом долгое время была популярна не только в нашей стране.

Система автоматики и узла запирания канала ствола, воплощенная в ДП, была использована также в крупнокалиберном пулемете и в опытной автоматической винтовке Дегтярева. Первый опытный пистолет-пулемет Деггярева 1929 г. с автоматикой на основе отдачи полусвободного затвора — и тот нес конструктивные черты ДП.

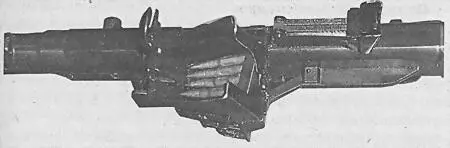

Приемник опытного ручного пулемета Деггярева 1938 г. под винтовочные патронные обоймы. Подпружиненная крышка приемника поднята

Известный конструктор И.Н. Колесников в 1933 г. разработал к ДП универсальный треножный станок массой 12 кг. В 1936 г. Дегтярев представил универсальную модификацию ДП с легким складным неотъемным треножным станком и креплением для складного кольцевого зенитного прицела. Этот образец также остался опытным. Слабость и недостаточная устойчивость штатной сошки вызвали ограниченное использование с ДП установки с дополнительными тягами к ногам сошки.

В 1938 г., после боев на о. Хасан от комсостава поступило предложение о принятии на вооружение ручного пулемета с системой питания по типу японского пулемета «Тип 11» — с постоянным магазином, снаряжаемым патронами из штатных винтовочных обойм. Предложение активно поддержал Начальник ГАУ Г.И. Кулик. Ковровский завод № 2 представил вариант ДП с приемником Купинова и Разоренова под обоймы от винтовки обр. 1891/1930 г. К ствольной коробке пулемета слева крепился бункер-магазин, наполнявшийся сверху пятью снаряженных винтовочными обоймами по пять патронов, т. е. его емкость составляла 25 патронов. На обойму надавливала сверху крышка, подгруженная сильной пружиной. Патроны по одному извлекались из нижней обоймы и подавались на линию досылания рычажным механизмом с подвижной площадкой. По израсходовании патронов одной обоймы ее место занимала следующая. Против введения подобного приемника возражали специалисты Наркомата обороны, и вопрос о нем очень скоро был справедливо снят. Единственным достоинством такой системы была возможность быстро пополнять магазин пулемета из подсумков находящихся рядом стрелков с винтовками да еще внешняя портативность (по сравнению с «блином» дискового магазина). Но это не компенсировало недостатков — масса пулемета без патронов достигла 9,8 кг, система питания работала ненадежно, да и по емкости уступала штатному магазину ДП. Практика заставила повсеместно отказаться от пачечного, обойменного или бункерного питания ручных пулеметов, оставив специалистов перед выбором — отъемный магазин или лента.

Разумеется, советские военные и инженеры проявляли интерес отнюдь не только к японским образцам. Активно и, по возможности, детально изучались германские, чешские, британские, американские, французские серийные и опытные системы. Образцы попадали в страну различными путями. В феврале 1939 г., например, из Болгарии был переправлен опытный ручной пулемет — его конструктор, офицер болгарской армии Х. Спасов передал свою систему СССР, видимо, не одобряя сотрудничество своей страны с нацистской Германией. В 1963 г. министр обороны СССР на запрос болгарского посольства сообщил, что «ручной пулемет Х. Спасова был использован в работе советскими конструкторами» (при том, что пулемет Спасова имел откатный двигатель автоматики, не слишком популярный у советских конструкторов).

ЛЕГКИЙ СТАНКОВЫЙ ПУЛЕМЕТ

Потребность в станковом пулемете, более легком и маневренном, нежели «Максим», была осознана уже по опыту Первой мировой и Гражданской войн. В отсутствии собственной системы облегченного станкового пулемета даже намеревались принять германскую систему «Дрейзе» — в 1926 г., например, заказали для испытаний «легкие и тяжелые пулеметы Дрейзе под русский патрон». Но удачный ручной пулемет ДП системы Дегтярева заставил переориентироваться на него.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: