Семен Федосеев - Пулеметы России. Шквальный огонь

- Название:Пулеметы России. Шквальный огонь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-699-31622-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семен Федосеев - Пулеметы России. Шквальный огонь краткое содержание

Трудно переоценить роль пулеметов в развитии военного дела — оборвав миллионы жизней, они навсегда изменили лицо войны. А ведь даже специалисты далеко не сразу оценили их по достоинству, поначалу рассматривая как специальное оружие с весьма узким кругом боевых задач, — так, на рубеже XIX — ХХ веков пулеметы считались всего лишь одним из видов крепостной артиллерии. Однако уже в ходе Русско-японской войны автоматический огонь доказал свою высочайшую эффективность, а в годы Первой мировой пулеметы стали одним из важнейших средств огневого поражения противника в ближнем бою, устанавливались на танках, боевых самолетах и кораблях. Автоматическое оружие произвело настоящую революцию в военном деле: шквальный пулеметный огонь буквально сметал наступающие войска, став одной из главных причин «позиционного кризиса», радикально изменив не только тактические приемы ведения боя, но и всю военную стратегию.

Эта книга — самая полная и подробная на сегодняшний день энциклопедия пулеметного вооружения Русской, Советской и Российской армии с конца XIX и до начала XXI века, как отечественных моделей, так и зарубежных — покупных и трофейных. Автор, ведущий специалист по истории стрелкового оружия, не только приводит подробные описания устройства и работы станковых, ручных, единых, крупнокалиберных, танковых и авиационных пулеметов, но и рассказывает об их боевом применении во всех войнах, которые вела наша страна на протяжении бурного ХХ века.

Пулеметы России. Шквальный огонь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Расчет станкового пулемета «Максим» в готовности к бою. На заднем плане — подносчик патронов с патронной коробкой

Ручные пулеметы стрелковых отделений располагались во взводных опорных пунктах, преимущественно у переднего края, в стрелковых окопах или вблизи от них в гнездах для ведения флангового и косоприцельного действия. О насыщенности обороны стрелковых соединений и частей пулеметами на главных направлениях можно судить по приказу командующего 1-м Украинским фронтом генерала армии Н.Ф. Ватутина от 29 января 1944 г. о порядке создания обороны на внешнем фронте окружения: «В траншеях иметь сооружения: 1. а) открытые пулеметные площадки (для станковых и ручных пулеметов) в среднем через каждые 30 м; б) ячейки для стрелков через каждые 4–6 м;… иметь в среднем на 1 км фронта каждой из трех полос: а) дзотов пулеметных с покрытиями противоосколочного или легкого типов 6 шт…». Благодаря насыщению войск пулеметами и лучшему снабжению боеприпасами повысились возможности ведения сосредоточенного и заградительного огня станковых пулеметов (здесь как нельзя кстати был «Максим») накладываемого на участки минометно-артиллерийского огня. Скажем, под Курском на участках 36-й и 39-й гвардейских дивизий было подготовлено 23 и 22 участка сосредоточенного огня автоматического оружия и неподвижного заградительного огня станковых пулеметов. Однако с середины войны значение заградительного пулеметного огня снижалось — эта задача все более переходила к минометам.

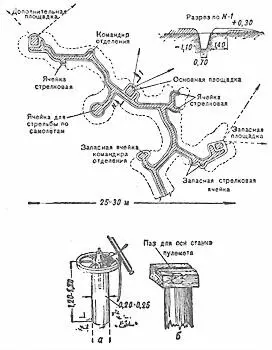

Вариант окопа для пулеметного отделения с основной и запасными площадками, ячейками для стрелков и вынесенной ячейкой для зенитной стрельбы. Ниже — варианты зенитных установок для пулемета «Максим», предлагавшиеся для изготовления в войсках (из «Боевого устава пехоты» 1942 г.)

В «Инструкции по организации системы огня пехотного оружия», утвержденной командующим 5-й армией генерал-лейтенантом П.Г. Шафрановым 20 ноября 1944 г., говорилось: «Система пехотного огня в обороне строится: а) из ружейно-автоматного огня с переднего края; б) огня ручных пулеметов, также с переднего края; в) огня станковых пулеметов кинжального действия; г) огня станковых пулеметов пулеметных рот, действующих в своих секторах; д) заградительного и сосредоточенного огня пулеметов и 82-мм минометов».

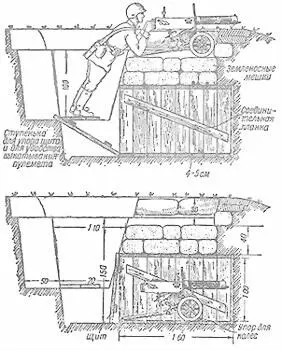

Вариант открытого пулеметного гнезда в траншее с укрытием-нишей для станкового пулемета

Значительно больше внимания стало уделяться ведению огня ночью, при ограниченной видимости, в лесу и при подавлении ненаблюдаемых целей. Для этого широко использовались различные приемы огня по заранее, еще засветло пристрелянным участкам с искусственным рассеиванием по фронту и в глубину (установка пулеметов на подпорки, колышки с бечевками, ограничивающими сектор обстрела, канавки в бруствере и т. д.). Для стрельбы ночью широко использовали патроны с трассирующими пулями, иногда магазины и ленты пулеметов снаряжали патронами через один — с обыкновенной и с трассирующей пулями. Этим достигалось не только лучшее направление стрельбы, но и психологическое воздействие на противника. В обороне ночью назначали дежурные пулеметы с дежурными расчетами для отражения внезапных атак противника.

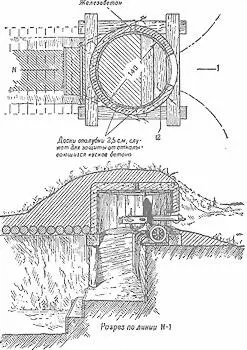

Замаскированное пулеметное гнездо с использованием бетонного колпака

Танковый пулемет ДТ на сошке применялся и в пехоте. 1941 г.

Обучение обращению с пулеметом «Максим» входило в программу Всевобуча

Несколько слов нужно сказать о подготовке пулеметчиков. Подготовка шла и в тылу, и на фронте. Среди воинских специальностей, по которым велась подготовка в системе всеобщего военного обучения (Всевобуча) по 110-часовой программе, были и ручные пулеметчики, и станковые пулеметчики. Но в системе Всевобуча и ОСОАВИАХИМа решались главным образом задачи первоначальной военной подготовки резервов. Ведение же ожесточенной и кровопролитной войны требовало большого количества хорошо обученных в военном отношении ресурсов. Поэтому с началом войны были развернуты запасные части всех родов войск, а с августа 1942 г. и учебные части.

Важное значение имела подготовка командного состава. Приказ Наркома обороны № 046 от 12 декабря 1941 г. касался подготовки на курсах «Выстрел» командиров батальонов и полков и задавал основные направления этой подготовки: «Основными задачами подготовки поставить: для командиров батальонов: …б) овладеть стрелковым оружием, состоящим на вооружении батальона, и уметь использовать его в бою». Военно-пехотные и пулеметно-минометные училища Красной Армии готовили командиров взводов — младших лейтенантов — по ускоренным программам, всего за шесть месяцев, а подготовка красноармейцев и младших командиров в запасных полках, учебных батальонах и полковых школах велась еще быстрее. В 1942 г. открыты курсы по подготовке командиров взводов, включая стрелковые и пулеметные. Однако по результатам проверки в июне-июле 1942 г. пехотных и пулеметно-минометных училищ нескольких округов заместитель Наркома обороны генерал-майор Румянцев отмечал: «В огневой подготовке во всех училищах слабым местом являются вопросы управления огнем… Навыки курсантов в приемах стрельбы, особенно из пулеметов и минометов, не доведены до автоматизма». В 1943 г. военно-пехотные училища переводили с 5-батальонного на 3-батальонный штат, при этом в третьем батальоне велась подготовка командиров пулеметных и минометных подразделений. Вводился целый комплекс мероприятий поощрения личного состава в освоении воинских специальностей. К примеру, Постановление ГКО от 11 мая 1942 г. и приказ НКО № 0388 устанавливали: «1. Комплектование должностей помощников наводчиков станковых и ручных пулеметов производить красноармейцами, вполне овладевшими своим оружием с одновременным присвоением звания «ефрейтор»… 3. В целях поощрения пулеметчиков установить: а) за отличие в боях пулеметчикам станковых пулеметов независимо от продвижения по должности присваивать очередные воинские звания… командиру отделения (нач. пулемета) — «ст. сержант»; зам. командира отделения (наводчик) — «сержант»; пом. наводчика пулемета — «младший сержант»; пулеметчику — «ефрейтор», б) за отличие в боях пулеметчикам ручных пулеметов независимо от продвижения по должности присваивать воинские звания… зам. командира отделения — «сержант»; пулеметчику (пом. наводчика) — «младший сержант». 21 мая 1942 г. среди прочих «отличных» знаков утвердили нагрудный знак «Отличный пулеметчик». Противник уже в ходе войны признавал «умелые действия советских пулеметчиков» (газета «Берлинер берзенцайтунг»).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: