Петр Букейханов - Курская битва. Оборона. Планирование и подготовка операции «Цитадель». 1943

- Название:Курская битва. Оборона. Планирование и подготовка операции «Цитадель». 1943

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2011

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-02922-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Букейханов - Курская битва. Оборона. Планирование и подготовка операции «Цитадель». 1943 краткое содержание

В первой книге трилогии «Курская битва» историка П.Е. Букейханова на огромном фактическом материале представлен скрупулезный анализ стратегической обстановки на Курском выступе в первой половине 1943 г., замыслов и планов, сил и средств противоборствующих сторон, а также хода оборонительного сражения советских войск на северном фасе Курского выступа 5-11 июля 1943 г. Особое внимание в работе уделено военно-географической характеристике театра военных действий, особенностям построения обороны советских войск и наступательной тактики немецкого командования, анализу действий отдельных родов войск.

Курская битва. Оборона. Планирование и подготовка операции «Цитадель». 1943 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как видно, немецким войскам необходимо было либо удерживать захваченные земли, либо организовать депортацию и/или массовую ликвидацию всех находящихся там мужчин призывных возрастов, а также уничтожение местных запасов сырья и продовольствия, что было невозможно по причине отсутствия сил и средств, требующихся для установления жесткого контроля за населением, его вывоза и реализации масштабных мероприятий по уничтожению людей и ресурсов.

В связи с изложенным, учитывая практику насильственного призыва в Красную армию мужской части населения, проживающего на занятой советскими войсками территории, что во многих случаях не находило никакого отражения в учетных документах воинских частей и подразделений (тем более если вновь призванные погибали в первых же боях), до настоящего времени так и остается неразрешенной проблема оценки истинного размера безвозвратных и общих потерь советской стороны. К 1 июля 1943 года в действующей армии СССР было около 6,6 миллиона военнослужащих, которые составляли 65–70 % общей численности вооруженных сил. За время военных действий в 1941–1942 годах, а также первом полугодии 1943 года безвозвратные потери личного состава советских вооруженных сил (убитые, умершие от ран при эвакуации и в медицинских учреждениях, умершие от болезней, погибшие в результате происшествий, пропавшие без вести и попавшие в плен) составили более 7,3 миллиона солдат и офицеров.

Санитарные потери (раненые, контуженые, обожженные, обмороженные, заболевшие) достигли почти 7,4 миллиона. Военно-медицинская статистика показывает, что за всю войну 20,8 % из числа находившихся на излечении военнослужащих были признаны негодными и уволены со службы (по другим данным [187], за время войны было возвращено в строй 72,3 % раненых и 90,6 % заболевших военнослужащих). Соответственно из 7,4 миллиона санитарных потерь не вернулись в строй приблизительно 1,5 миллиона человек. Кроме того, значительное число военнослужащих к началу Курской битвы пока еще находилось на излечении в различных медицинских учреждениях, хотя впоследствии они вновь пополнили вооруженные силы. В первом полугодии 1943 года было госпитализировано 1,4 миллиона раненых, контуженых, обожженных, обмороженных и 467 тысяч больных солдат и офицеров, не учитывая тех, кто уже находился на лечении. Отсюда следует вывод, что безвозвратные потери Красной армии к 1 июля 1943 года составляли около 9 миллионов, а всего из строя безвозвратно или временно выбыло до 11 миллионов военнослужащих.

В целом, учитывая число оставшихся в оккупации (73 миллиона), находящихся на военной службе (около 11,5 миллиона), безвозвратные потери (около 9 миллионов), а также естественную убыль мирного населения (11,9 миллиона умерших за все время войны), человеческий ресурс, остававшийся в распоряжении советского руководства, составлял не менее 90–95 миллионов человек. Это еще открывало широкие возможности для пополнения армии, несмотря на уменьшение доли мужчин призывного возраста (всего за войну было мобилизовано почти 29,6 миллиона, включая 957 тысяч человек, осужденных за различные преступления [188], а к 1 июля 1945 года в вооруженных силах оставалось 11,4 миллиона военнослужащих). Поэтому начиная с 1942 года военно-политическому руководству СССР удавалось обеспечить стабильный состав действующей армии на уровне около 5,5–6 миллионов человек, в то время как численность германской действующей армии и войск ее союзников за время войны на Восточном фронте уменьшилась с 6 до 3 миллионов военнослужащих (см. таблицу 1.2.6, рис. 1.2.1).

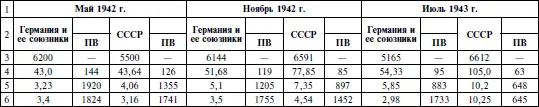

Таблица 6

Примечание:

* показатель вооруженности (ПВ) принят равным отношению общей численности (тыс. чел.) личного состава действующей армии к общему количеству (тыс. ед.) основных видов состоящей на ее вооружении боевой техники (ПВ = ЛС / ОМ; ЛС / ТС; ЛС / С).

Таким образом, те цифры, которыми располагал Гитлер по поводу людских потерь СССР, оказываются близки к истине. Однако величина советских вооруженных сил была такова, что, даже не принимая в расчет возможности их дальнейшего пополнения (оставленные Гитлером без внимания), для достижения временного равенства сил на Восточном фронте немецкая армия должна была в короткие сроки уничтожить, взять в плен, сделать инвалидами по ранению несколько миллионов солдат и офицеров противника. В районе Курска как раз и была сосредоточена почти двухмиллионная группировка советских войск. Вместе с тем их колоссальное, по сравнению с вермахтом, насыщение боевой техникой – прежде всего, самолетами, танками и САУ (во время боевых действий в 1941 году в советские войска поступило 5,6 тысячи танков и САУ; в 1942 году – 28,0 тысячи; в 1943 году – 27,3 тысячи; в 1944 году – 34,7 тысячи; в 1945 году – 13,5 тысячи, а также боевыми самолетами – в 1941 году в советские войска поступило 9,9 тысячи боевых самолетов; в 1942 году – 22,0 тысячи; в 1943 году – 33,1 тысячи; в 1944 году – 35,6 тысячи; в 1945 году – 15,0 тысячи) [190]– вряд ли позволяло легко решить такую задачу.

Общие данные, касающиеся наличия боевой техники в действующей армии СССР и Германии вместе с ее союзниками, показывают, что вооруженность советской стороны (число военнослужащих, приходящихся на единицу того или иного вида боевой техники) основными видами тяжелого оружия была лучше, чем у противника, практически все время войны, кроме короткого периода в конце 1941 – начале 1942 года (см. таблицу 6). Причем начиная приблизительно со второй половины 1944 года отставание Германии и ее союзников по вооруженности стало резко увеличиваться (по вооруженности самолетами разрыв начал заметно возрастать уже с начала 1943 года), поскольку оснащенность советских войск прогрессивно возрастала.

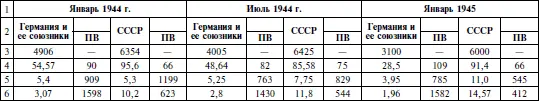

Следует заметить, что приведенные сведения почерпнуты в основном из советских источников, поэтому данные о величине сил и средств Германии и ее союзников на Восточном фронте несколько преувеличены, как это уже было показано выше относительно количества бронетехники в июне 1943 года. По другой информации, оснащенность противоборствующих сторон танками и САУ на разных этапах войны выглядела иным образом (см. таблицу 7).

Таблица 7

С другой стороны, эти новые данные обнаруживают еще больший разрыв в оснащенности бронетанковой техникой германских и советских войск, чем предыдущие, что, по-видимому, так же верно для артиллерии и авиации и, соответственно, аналогичным образом отражается на всех показателях вооруженности сторон.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: