Михаил Толкач - На сопках Маньчжурии

- Название:На сопках Маньчжурии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русское эхо

- Год:2008

- Город:Самара

- ISBN:978-5-9938-0008-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Толкач - На сопках Маньчжурии краткое содержание

Повествование о работе военных контрразведчиков основано на воспоминаниях и архивных документах. Автор благодарен генерал-майорам К. Ф. Фирсанову и А. Е. Данько, полковникам П. А. Зайцеву и В. В. Кочеткову, майору В. Я. Жуканину, старшему лейтенанту А. Е. Павлову, которые в годы Великой Отечественной войны и в последующие периоды истории нашего государства охраняли его безопасность, а также бывшим жителям города Харбина Н. Л. Труфановой и М. К. Щуренко. Автор признателен литераторам С. М. Табачникову, В. Н. Мясникову, И. А. Максимову за их советы и пожелания после прочтения рукописи «На сопках Маньчжурии»».

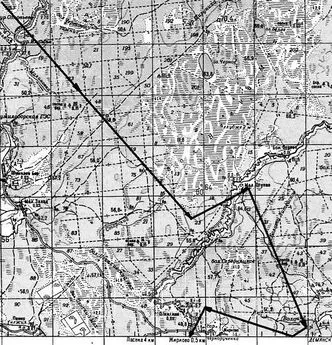

Описываемые события происходили в Забайкалье, Маньчжурии, в районе Улан-Удэ и Читы в конце 1944 — весной 1945 годов.

На сопках Маньчжурии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В распоряжении Министерства иностранных дел Союза ССР имеется весьма достоверная расписка, свидетельствующая о том, что часть российского золота была действительно передана японскому военному командованию «на хранение» на железнодорожной станции «Маньчжурия».

…После оккупации японцами Маньчжурии в 1931 году руководство остатками армии атамана Семёнова Г. М. принял на себя Второй отдел штаба войск Квантунской армии. Исходя из его директив, офицеры и генералы атамана готовили вооружённые отряды против Советской России. Во Втором отделе штаба сосредоточивалась информация, собранная белой эмиграцией о Советском Союзе. Все расходы по организации шпионажа, диверсий и террора против СССР погашались за счёт средств Квантунской армии, командованию которой была выделена часть золотого запаса бывшей Российской империи, захваченного в годы Гражданской войны в Сибири и укрытого от советского правительства.

…В 1938 году на станции «Оунгари-два» подручные атамана Семёнова Г. М., выполняя указание командиров Квантунской армии, сформировали из русских эмигрантов отряд «Асано» — по имени японского полковника, ведающего в Харбине наёмниками. В годы Второй мировой войны по распоряжению японцев подразделение отщепенцев было развёрнуто в «Русский воинский отряд армии Маньчжоу-Ди-Го»

…По требованию штаба войск Квантунской армии атаман Семёнов Г. М. сформировал Захинганский казачий корпус: пять полков, два отдельных дивизиона, отдельная сотня. Под ружьё были поставлены около шести тысяч казаков, пластунов, артиллеристов. После муштры бывшие белогвардейцы зачислялись в специальные отряды резервистов и получали пособие из японской кассы.

«Бюро по делам русских эмигрантов» в Харбине, кураторство над которым держала японская спецслужба в Маньчжоу-Ди-Го, распорядилось: «Все молодые мужчины из русских эмигрантов в возрасте от 17 до 30 лет должны стать на учёт как военнообязанные».

…Захваченные и обезвреженные агенты харбинского центра дали показания об активном сотрудничестве генералов Семёнова Г. М., Власьевского Л. Ф., Бакшеева А. П., а также главарей враждебной эмиграции Родзаевского К. В., Шепунова Б. Н., Михайлова И. А. и их постоянных пособников Охотина и Ухтомского с японскими спецслужбами.

…В газете «Голос эмигранта» атаман Семёнов Г. М. утверждает: «Нам, русским националистам, нужно проникнуться сознанием ответственности момента и не закрывать глаза на тот факт, что у нас нет другого правильного пути, как только честно и открыто идти с передовыми державами «оси» — Японией и Германией.

…Семёнов Г. М. в кругу близких сослуживцев признавался:

«От японцев в период гражданской войны мною было получено 4 миллиона иен, которые я использовал на нужды белой армии.

В 1931 году, после перехода штаба Квантунской армии из Мукдена в Чаньчунь, я имел беседу с полковником Исимура — начальником разведывательного отдела штаба Квантунской армии — и договорились с ним, что буду поставлять японцам сведения о Советском Союзе. Эта договоренность послужила началом моей разведывательной деятельности в пользу императора Японии.

…С 1942 года, когда связь со штабом Квантунской армии я стал поддерживать через посредство дайренской военной миссии, японцы выплачивали мне регулярно каждый месяц по 1000 иен».

Начальник казачьего отдела штаба атамана Семёнова Г. М. генерал-майор Власьевский Л. Ф. признавался:

«Семёнов и его войска почти полностью финансируются японцами, и мы во всем от них зависимы.

…Я также контактировал с японцами по поводу получения материальной помощи, средств на содержание атаманского двора и личные расходы Семёнова. На эти нужды японцы отпускают ежемесячно 10—15 тысяч золотых иен».

Начальник военной миссии в Дайрене Ясуе Норихиро доносил в штаб:

«Бывшего атамана Семёнова Г. М. я знаю с 1920 года. Ближе познакомился с ним почти двадцать лет спустя, в Дайрене, в японской миссии, куда Семёнов приносил различную информацию. А официально для сотрудничества с миссией Семёнов был привлечён мною в 1939 году. Тогда же Семёнов представил донесение о состоянии подводного флота в районе Владивостока. Было указано количество подводных лодок, их устройство и вооружение…»

Генерал Чугунов закрыл синюю папку. Записки лейтенанта Сидорина показались ему беглыми. Общее направление мысли одобрил. Молодой офицер сосредоточил своё внимание на корыстных побуждениях японцев — ущемить русские интересы в Сибири и на Дальнем Востоке.

— На троечку с плюсом наработал, лейтенант! — Чугунов посчитал возможным назначить Сидорина стажёром.

Вторая глава. В Маньчжурии

23 мая 1898 года к правому берегу реки Сунгари, напротив маньчжурского поселения Хао-бин, причалил пароход «Благовещенск». Другое русское судно — «Святой Иннокентий» — бросило якорь в соседстве с деревушкой Ченхэ.

Бородатые люди кинули на песчаный откос сходни. С палубы «Благовещенска» спустился священник, окрестил пристань, благословил прибывших с благополучным началом экспедиции.

По шатким мосткам потянулись телеги, крытые фуры с красными крестами на брезенте, лохматые лошадки. Со «Святого Иннокентия» выгружали доски, полотняные палатки, бочки с известкой, цементом, мешки с солью, мукой, крупой…

Большинство прибывших были в чёрных куртках, синих рейтузах. Выделялись жёлтые лампасы и жёлтые же тульи картузов. Шашки в ножнах да за плечами короткие ружья.

Ветер с запада гнал жёлтую пыль. Она оседала на траве, кустарниках, застила небо, хрустела на зубах. Вода в Сунгари была мутно-бурой. Со староречья, с ближних болотец и мочажин, поднимались тучи диких уток и куликов. В вышине кувыркались со стоном чибисы. Вдали от причала темнела вязовая роща с кумирней. Там паслись коровы и козы.

В лесных зарослях на возвышенности, за полоской зеленоватой от ряски воды, таились местные аборигены. Со страхом и удивлением смотрели они на диковинных бледнолицых пришельцев.

Воинский и строительный скарб к вечеру сгрудили на крутом уречье. Выставили караулы. Офицеры увели солдат и казаков версты за три от временного бивака, на сухую равнину, в палаточный городок. Позднее на том месте был заложен посёлок Алексеевка.

Вёрстах в трёх от главного русла Сунгари, с юго-запада на северо-восток, пролегала извивистая впадина, по которой сочилась речушка Модягоувка. Исток её находился вёрстах в сорока от селения Хао-бин.

В этом междуречье — поворот Сунгари и излучина Модягоувки — новосёлы принялись возводить станционные здания, железнодорожные мастерские, прокладывать пути. Клепальщики и такелажники, плотники и слесари собирали железные фермы для моста. Они основали Мостовой посёлок, рядом с местом работы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: