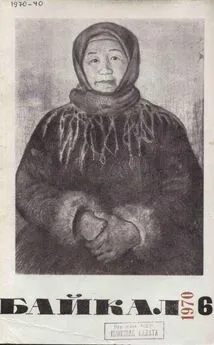

Василий Стенькин - Под чужим небом

- Название:Под чужим небом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Бурятское книжное издательство

- Год:1976

- Город:Улан-Удэ

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Стенькин - Под чужим небом краткое содержание

Василий Стенькин знаком читателям «Байкала» по рассказам о чекистах, опубликованным в журнале в разное время. Новая повесть «Под чужим небом» основана на документальных материалах.

Е. Д. Таров — наш земляк, филолог, владеющий несколькими восточными языками, по заданию ЧК служил в штабе атамана Семенова, затем в годы Отечественной войны — в агентуре японской разведки. При его участии удалось раскрыть зловещие планы бактериологической войны, которую готовили японские захватчики против СССР.

Повесть публикуется с некоторыми сокращениями.

Под чужим небом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ответ был убийственным для атамана. Японцы сообщили, что императорское японское правительство со всех сторон обсуждало желание Семенова. Но положение, которое их жмет со многих сторон — дословно так было написано, — не разрешает исполнить просьбу атамана. Императорское японское правительство не считает его достаточно сильным для того, чтобы осуществить великую цель, которая обеспечит японскому народу великую будущность. «Ваше влияние на русский народ, — говорилось в ответной телеграмме, — с каждым днем слабеет, а ненависть, которая поднимается против Вас в народе, не поддерживает японскую политику. Императорское японское правительство, — указывалось далее, — этот вопрос зондировало в союзных правительствах и всюду встретило отрицательное отношение. Если Вы вашу цель в другом направлении повести захотите, то Япония поддержит с большим удовольствием, но согласно тем принципам, которые Вам уже знакомы...»

— Это конец, японцы отдают меня на съедение большевикам, — сказал Семенов, прочитав ответную телеграмму. Он схватился за голову и тяжело опустился в кресло. Таров вышел из кабинета...

Двадцатого октября в туманное утро атаман Семенов, вместе с Таровым и капитаном Корецким Вадимом Николаевичем, служившим в должности офицера особых поручений, прилетели на аэроплане в Даурию. Станция Даурия была сильно укреплена: отрыты окопы, в несколько рядов натянута колючая проволока, установлено более сорока орудий, до сотни пулеметов. Белые войска тогда имели около тридцати тысяч штыков и сабель. В Даурии семеновские генералы рассчитывали дать решающий бой. Белогвардейские газеты — « Казачье эхо», «Забайкальская новь», « Русская армия» и другие кричали о неприступности Даурии и всячески подбадривали семеновцев. Харбинская газета «Русский голос» писала: белой армии в ожидании падения большевизма необходимо продержаться лишь до весны. Офицеры, обманывая солдат, говорили, что на помощь им идет двенадцать эшелонов японцев, которые покончат с красными партизанами.

А в эти самые дни, как Таров узнал уже позднее из газет, японцы поздравляли правительство Дальневосточной Республики с освобождением Читы. Такая обстановка была в то туманное утро, когда самолет Семенова приземлился в Даурии.

...Осенью двадцатого года среди прочих эмигрантов Таров очутился в Маньчжурии.

III

Первые месяцы пребывания на чужбине были в жизни Тарова самыми горькими. Как неприкаянный, кочевал по Маньчжурии вместе с вышвырнутыми за пределы родины белыми войсками, пока не докатился до Харбина.

Там, как определялось заданием, он и обосновался. В те годы молодой Харбин — ему не исполнилось и четверти века — был небольшим заштатным городом. Волна эмигрантов из России вдруг наполнила его улицы шумом, толчеей, праздно шатающимися толпами. Харбин называли Парижем на востоке. При этом имели в виду, конечно, не архитектурное сходство городов, а скопление русских эмигрантов.

Первое время Ермак Дионисович жил в вагоне, загнанном в станционный тупик: найти квартиру в городе, где скопились тысячи беженцев, было безнадежным делом. Чтобы быстрее ознакомиться с Харбином, Таров сначала проехал его на трамвае из конца в конец. На набережной Сунгари он сел в вагон, который пополз, дребезжа и громыхая. Трамвай пересек Пристань — самую оживленную часть города — и по виадуку перебрался в Новый город. Пролязгал по Вокзальному проспекту, мимо центральной площади, где виднелись золотые маковки деревянного собора, воздвигнутого в стиле русских церквей. Потом проехал Модягоу и повернул в обратный путь. Ермак Дионисович сошел возле универсального магазина «Ковров и К°», долго бродил по городу.

На китайской улице, рассвеченной вечерними огнями, важно фланировали русские княгини, графини и прочие некогда знатные дамы, еще спесивые, всеми способами подчеркивавшие свою былую знатность. По одежде, говору, стати, манере поведения можно было безошибочно определить, кто и откуда они: из Петрограда, Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова... Следом за ними степенно вышагивали, звеня шпорами и саблями о булыжные мостовые, их мужья: генералы и полковники с золотыми погонами и аксельбантами. Вторым и третьим эшелоном шли офицеры ниже рангом и видные в прошлом дельцы и интеллигенты в цилиндрах, с массивными тросточками. Из настежь распахнутых окон ресторанов, завешенных тяжелыми шторами, доносились звуки рыдающих блюзов и танго, бешеных полек и фокстротов. У эмигрантов еще водились деньги, фамильные и награбленные ценности, и они неистово кутили, прожигая остатки своего состояния. «К черту мечты! К черту мысли! Однова живем!» — орали офицеры, надрызгавшись водки или ханжи.

В редкие трезвые минуты опять хватались за жаркую свою мечту — возвратиться на родину. Для этой цели сохраняли полки, батальоны и роты. На пристанционных казармах красовались зеркальные вывески: «Казачий полк», «Штаб пехотной дивизии», «Артиллерийский дивизион». За высокими дощатыми заборами проводились поверки, маршировали солдатские колонны, подчиняясь зычным голосам унтер-офицеров.

Газеты, выдавая желаемое за действительное, сообщали о восстаниях в «Совдепии», предсказывали дни неизбежного падения большевистской власти; печатали воспоминания «очевидцев» о немыслимых зверствах комиссаров.

Шли дни, недели, месяцы. Предсказания о гибели большевиков не сбывались, а деньги заметно таяли. Эмигранты начали задумываться, как бы пробуждаться от сна. Жить надо. А на какие шиши? У одних военная профессия стала ненужной, другие вовсе ни на что не способны.

Началось расслоение: одни занялись политикой, другие картежной игрой, кто и сводничеством... Чуть ли не каждый дом, где жили эмигранты, становился притоном: либо политиканов, либо воров, либо распутников... На политическом горизонте, как поганки после дождя, появлялись всякого рода союзы и общества: «Союз освобождения и воссоздания России», «Комитет спасения отечества», «Союз монархистов», «Общество ревнителей памяти Николая второго» и т. п.

Таров жил двойной жизнью: внешней, рассчитанной на окружающих, и внутренней — для себя. Шел так называемый процесс «вживания». Нелегкой была эта жизнь: часто не имел и гроша на кусок хлеба. Но страшнее всего одиночество: рядом не было близкого человека, которому можно довериться.

Он посещал полковые и войсковые собрания, выслушивал нахально-дерзкие и откровенно глупые речи ораторов; сам выступал, когда видел выгоду в этом, спорил... Мысленно же постоянно был на родине, все думал: как там теперь? Невыносимо тяжелыми были воспоминания об Ангелине. Он уехал, не сумев убедительно объяснить причину отъезда, а сказать правду не имел права. «Она, наверное, считает, — думал Таров, — что я трусливо бежал от нее».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Василий Стенькин - Рассказы чекиста Лаврова [Главы из повести]](/books/527392/vasilij-stenkin-rasskazy-chekista-lavrova-glavy-i.webp)