Моника Блэк - Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии

- Название:Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0387-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Моника Блэк - Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии краткое содержание

Книга американского историка Моники Блэк посвящена берлинской «культуре смерти» – связанным со смертью представлениям и практикам, а также тому, что происходило с ними в конце 1920-х – начале 1960-х годов. Менялись ли взгляды немцев на смерть в годы Первой и Второй мировых войн, в послевоенные периоды, во время разделения страны на западную и восточную части? Влияли ли эти взгляды на политику Германии или же сами определялись ею? Материалом для исследования драматического столкновения частной повседневности с «большой» историей служат ритуалы погребения и поминания умерших, народные поверья и городские легенды, дневники и письма, публикации в прессе и официальные документы из немецких архивов.

Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

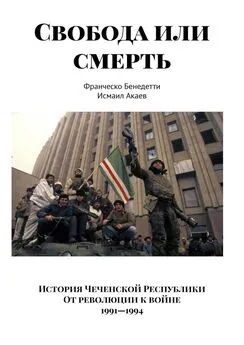

Рис. 6.4. «Погибшим, чьи могилы для нас недоступны». Эта мемориальная доска была открыта в 1959 г. на лесном кладбище Вальдфридхоф в Зелендорфе. – Landesarchiv Berlin, Fotosammlung.

После возведения в 1961 г. Берлинской стены напряженность из-за недоступности могил «на востоке» только обострилась. В брошюре, опубликованной в том же году в Западном Берлине под высокомерным названием «Берлин и его приграничные территории», с большим волнением сообщалось: «жителям Западного Берлина разрешается посещать могилы близких на кладбище в Штансдорфе [к югу от Берлина на территории ГДР] только во время Поминального воскресенья» (см. Рис. 6.5) 883.

Рис. 6.5. Пожилая пара, вместе с маленьким ребенком ухаживающая за могилами рядом с Берлинской стеной, кладбище святой Елизаветы, Воланкштрассе, 1968 г. Еще один человек, кажется, наблюдает на расстоянии. Как Стена рассекла некоторые находящиеся в центре Берлина кладбища, так она разделила и городское сообщество, видимо надолго, в 1961 г. – Фотограф – Ганс Зайлер; изображение – Landesarchiv Berlin, Fotosammlung .

Так добавился к памяти западноберлинцев о войне еще один смысловой уровень. Теперь выражение «могилы на востоке» воскрешало в памяти не только смерть и потерянное Heimat по ту сторону Одры и Нысы, но и служило также постоянным напоминанием, что коллектив, некогда определявший себя через общий долг перед умершими, навсегда разделен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Летом 2009 г., когда я заканчивала эту книгу, из Германии пришла весьма мрачная новость. Михаэль Тсокос, глава судебной медицины в берлинском госпитале Шарите, объявил, что труп, долгое время хранившийся в подвале музея медицинской истории Шарите, принадлежал не кому иному, как революционерке Розе Люксембург. У трупа не было ни головы, ни рук, ни ног. Но проведенные им исследования и многочисленные тесты убедили Тсокоса, что труп действительно принадлежит Люксембург, и он надеялся подтвердить эту теорию, сравнив ДНК трупа и ДНК родственника Люксембург, который, как предполагалось, живет в Варшаве 884. Услышав эту историю, я поймала себя на мысли, что после 1919 г. – года убийства Люксембург – в истории Берлина бывали времена, когда это открытие могло произвести эффект разорвавшейся бомбы. Теперь же, при всей кажущейся прочности сегодняшней исключительно стабильной Федеративной Республики, оно было воспринято всего лишь как страшное примечание к прошлому, представляющемуся большинству немцев весьма далеким.

Мне эта история показала, насколько трудно сегодня исследовать многочисленные и радикальные перемены, которые претерпело германское общество на протяжении XX в., особенно в первые его десятилетия. Такова природа и загадочность истории. Человеческие общества находятся в постоянном движении и переживают процесс постоянного обновления, хотя отдельные их члены чаще всего не полностью осознают этот факт в своей повседневной жизни. В этой книге было показано, что история смерти служит одним из способов понимания этого непрерывного изменения. Более того, история смерти обладает тем преимуществом, что позволяет нам понять моральные коды, обычно не высказанные и неписаные, которые определяют общество и становятся основой для его трансформации в меняющихся контекстах.

После Первой мировой войны жителям Берлина бесконечно напоминали о понесенных в ходе этого конфликта утратах, индивидуальных и коллективных. Веймарский Берлин находился во власти ужасного и всеобъемлющего уныния, и гнева, и чувства вины, готовых выплеснуться наружу, стоило только затронуть тему коммеморации тех потерь. Священники, к которым многие берлинцы обращались за утешением, иногда говорили что-нибудь не то, как, например, пастор Гюнтер Дэн, поставивший глубоко теологический, но в то же время и этический вопрос о том, должны ли протестантские церкви служить еще и военными мемориалами. Художники, стремившиеся к глубокому истолкованию мира, тоже часто воспринимались обществом как не сумевшие исполнить свою социальную роль. Когда Людвиг Мис ван дер Роэ предложил поставить в Берлине мемориал в честь умерших, никак не выражавший идеи о том, что они все еще присутствуют среди живых, публика отвергла его проект как бесчувственный.

Но для некоторых групп, особенно для наиболее воинственных националистов, погибшие в войну являлись столь же вдохновляющей силой для будущих действий, сколь и источником боли. Нацисты, видимо, лучше других политических организаций Германии поняли, какие чувства испытывают многие немцы к умершим. Они выдвинули убедительный миф о неприкосновенности погибших на войне и наполнили их «жертву» блеском, церемониальностью, даже величественностью, которых так жаждали многие современники. Историки часто отмечали одержимость нацистов погибшими в Первую мировую. Зачастую мы меньше знаем о тех погибших как о самостоятельном политическом факторе; в конце концов, люди были готовы выходить на улицы сражаться за их память. Затем Веймарская республика вступила в период продолжительного кризиса 1929 – 1930 гг. – и какие же политические последствия вызвали сообщения о том, что с останками немецких солдат дурно обращаются во Франции (речь об этом шла в Главе 1)? Конечно, эти последствия с трудом поддаются оценке, но весьма враждебный отклик на проповедь Дэна дает нам кое-какое представление о том, какого рода реакции ожидали тех, кто хотел помочь германскому обществу оставить позади скорбь по военным потерям.

Конечно, интерес нацистов к смерти отнюдь не сводился к погибшим в Первую мировую. Придя к власти, они решили трансформировать восприятие смерти, свойственное жителям Берлина и вообще Германии. Они хотели привить им особое, немецкое отношение к смерти, стоическое и мужественное. Они хотели, чтобы немцы видели в смерти часть бесконечного цикла жизни, а не источник скорби. Истинно верующие выступали за введение комплекса ритуалов, которые выразили бы это немецкое отношение к смерти, перенесли бы ее обратно в природу, освободив от связей с христианской религией. Но они вовсе не хотели лишать смерть ее ауры. Просто нацисты верили, что немцы обладают особой, священной связью с природой и что немецкие ритуалы смерти должны подчеркивать этот факт на словах и на деле.

С одной стороны, это были радикальные планы. В конце концов, большинство жителей Берлина хотя бы номинально являлись христианами. С другой – предложение реформировать практики смерти в Берлине после Первой мировой войны не содержало ничего нового. Уже в Веймарской республике некоторые берлинцы отмечали даже гражданские похороны исполнением патриотических и военных песен. Другие хотели, чтобы на смену барочному стилю пришла новая похоронная культура, чтобы культ погребения был schlichter – то есть проще, скромнее: во-первых, не вступал бы в такой резкий контраст с похоронами молодых людей, погибших на поле битвы, а во-вторых, лучше отражал социальный идеал Volksgemeinschaft . Это, как полагали современники, поможет восстановить достоинство смерти. Если вернуться назад, к рубежу XIX – XX вв., неоязыческие движения в Германии стремились восстановить предполагаемые германические культурные практики далекого прошлого, включая и практики погребения. Иными словами, нацистские фольклористы, такие как Ханс Штробель, и идеологи вроде Альфреда Розенберга, которые их поддерживали, не делали ничего нового, когда пытались возродить якобы древние практики смерти. Но после 1933 г. их усилия стали пользоваться поддержкой влиятельных институций.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: