Коллектив авторов - Пограничные войска России в войнах и вооруженных конфликтах XX в.

- Название:Пограничные войска России в войнах и вооруженных конфликтах XX в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Граница»

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-86436-294-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Пограничные войска России в войнах и вооруженных конфликтах XX в. краткое содержание

В монографии Пограничные войска России впервые предстают не только как формирования, выполняющие специфические задачи, свойственные пограничной охране любого государства, но и как силовая структура, призванная обеспечивать национальную безопасность страны.

В труде повествуется об участии пограничных войск в девятнадцати военных конфликтах, из них в восьми случаях они действовали за пределами государства. На конкретных примерах показаны многообразие и сложность боевых задач, решаемых воинами в зеленых фуражках.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Пограничные войска России в войнах и вооруженных конфликтах XX в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, согласно стратегическому планированию в случае войны с Японией пограничные войска Заамурского округа поступали в оперативное подчинение войсковому командованию, которое заблаговременно возлагало на них задачу охраны важнейших коммуникаций тыла действующей армии. С этой целью они усиливались армейскими подразделениями и незначительным количеством артиллерии. С учетом усиления плотность войск на охраняемых участках железной дороги в среднем составляла 12 человек на 1 км, то есть в шесть раз больше, чем в начале вое иных действий в Китае в 1900 г. Однако для решения более объемных боевых задач этих сил было явно недостаточно.

В соответствии с задачей, поставленной перед пограничной стражей, штаб округа разработал и выслал в войска «Памятку заамурца», являвшуюся своего рода инструкцией для нижних чинов о порядке и особенностях несения службы по охране железнодорожного полотна и мостов в случае начала войны. Кроме выставления караулов и патрулирования выполнение других действий пограничниками не предусматривалось [42] Памятка заамурца. Харбин, 1903, с. 2–16.

.

В своих воспоминаниях генерал А.И. Деникин подробно описывает порядок несения службы по охране железной дороги. В 1904 г. он был начальником штаба 3-й Заамурской бригады. Деникин пишет, что личный состав всех постов делился на две группы. И далее: «Половина пограничников — на станциях, в резерве, другая поочередно — на пути. В более важных и опасных пунктах стоят «путевые казармы», словно средневековые замки в миниатюре, окруженные высокой каменной стеной, с круглыми бастионами и рядом косых бойниц, с наглухо закрытыми воротами. А между казармами — посты-землянки на 4–6 человек, окруженные окопчиком. Служба тяжелая и тревожная; сегодня каждый чин в течение 8 часов патрулирует вдоль пути, завтра 8 часов стоит на посту. Нужен особый навык, чтобы отличить, кто проходит по дороге, — мирный китаец или враг. Ибо и простой «манза» — рабочий, и хунхуз, и китайский солдат одеты совершенно одинаково…

На оборонительные казармы на нашей линии хунхузы нападали редко. Но были случаи, что посты они вырезали. История бригады полна эпизодами мужества и находчивости отдельных чинов ее. Не проходило недели, чтобы не было покушения на железнодорожный путь» [43] Деникин А.И . Путь русского офицера. М., 1990, с. 111–112.

.

Между тем обстановка на Дальнем Востоке стремительно накалялась. 24 января (6 февраля) 1904 г. Япония разорвала дипломатические отношения с Россией. Спустя три дня японский флот внезапно атаковал русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура, а крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» — в порту Чемульпо.

27 января 1904 г. пришла телеграмма за подписью адмирала Алексеева: «Высочайшим повелением перевести на военное положение войска наместничества Приморского, Квантунскую область и остров Сахалин по мобилизационному предписанию Приамурского округа № 8 и Квантунской области № 2, для чего призвать из района наместничества офицерских и нижних чинов запаса армии и флота и приобрести от населения потребное для войск число лошадей. Первым днем мобилизации считать 28 января» [44] РГВИА, ф. 4888, оп. 2, д. 17, л. 2об.

.

В тот же день командующий войсками Заамурского пограничного округа генерал-лейтенант Н.М. Чичагов телеграфировал подчиненным ему войскам: «Война объявлена. Японская эскадра в десяти милях от Порт-Артура. Объявить о сем всем частям. Отслужить молебны. Поздравить от меня моих лихих заамурцев с походом. Выражаю уверенность, что заамурцы до последней капли крови постоят за святое русское дело на Дальнем Востоке и тем докажут свою безграничную преданность обожаемому Монарху и дорогой Родине» [45] Там же.

.

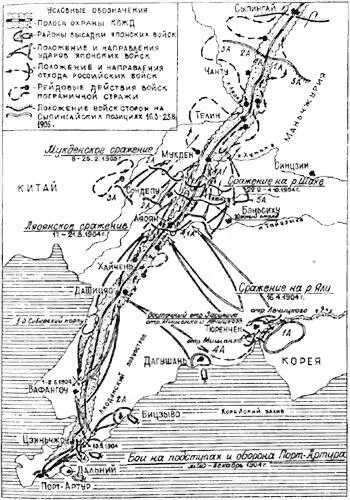

28 января (10 февраля) 1904 г. японское правительство официально объявило войну России, которая продолжалась до 23 августа (5 сентября) 1905 г. На сухопутном театре основные военные действия происходили на Ляодунском п-ове и в южной части Маньчжурии. Со стороны России в них вначале участвовала Маньчжурская армия, которая в октябре была развернута до трех армейских объединений. Особой страницей в летописи войны стала героическая оборона Порт-Артура, продолжавшаяся около года. Во всех этих событиях прямо или косвенно участвовали войска Заамурского округа ОКПС, которые внесли свой вклад в решение задач вооруженной борьбы (рис. 2).

Рис. 2.Боевые действия на Ляодунском п-ве и в Маньчжурии в русско-японской войне 1904–1905 гг.

3 февраля командующий округом в очередной раз сформулировал задачу, стоявшую перед пограничными войсками в случае начала войны. В телеграмме генерал Чичагов указывал: «Его Императорское Величество через министра финансов … возложил на чинов вверенного мне Заамурского округа бдительно охранять дорогу. Потрудимся же все от мала до велика оправдать доверие нашего Верховного Вождя…» [46] Там же, л. 14об.

Теперь, когда война началась и задача, определенная мобилизационным планом в мае 1903 г. Заамурскому округу, не изменилась, заамурцы немедленно приступили к усиленной охране железнодорожных объектов путем выставления стационарных караулов и высылки разъездов по всей линии железной дороги. Этим было обеспечено успешное выдвижение и развертывание армейской группировки войск в Маньчжурии.

В конце мая 1904 г. в штаб Заамурского округа поступила телеграмма из штаба главнокомандующего, в которой сообщалось о том, что 45 японских офицеров направлены на линию КВЖД, чтобы «взорвать искусственные сооружения дороги». Генерал Чичагов приказал подчиненным ему командирам «принять самые тщательные меры к охране сооружений и возможному арестованию [47] Так в документе.

диверсантов». Он предупреждал, что японцы будут переодеты в китайские одежды. Поэтому от пограничных начальников требовалось «на каждой станции все поезда обходить особо назначенными полковыми нижними чинами, независимо от обхода вагонов жандармами» [48] РГВИА, ф. 4888, оп. 2, д. 17, л. 4.

.

Особое внимание уделялось охране железнодорожных мостов. Они оборудовались окопами и землянками, где размещались постоянные караулы. В помощь пограничникам были выделены офицеры-саперы. Для взаимного оповещения постов установили специальные сигнальные шесты с промасленной соломой на конце, которые в случае опасности поджигались [49] Там же, л. 4-11.

.

Принятые меры дали положительные результаты. В подавляющем большинстве случаев диверсантов на подходах к мостам пограничники встречали огнем. Так, в ночь на 9 июня 1904 г. один из мостов, расположенных южнее Мукдена, подвергся нападению отряда из 200 хунхузов, возглавляемого японским офицером. Нападавшие были встречены огнем девяти стражников, которыми командовал унтер-офицер Ткаченко. В течение двух часов горстка храбрецов вела неравный бой с превосходящими силами противника и смогла удержать охраняемый объект до прибытия подкрепления. Диверсанты отступили, оставив на поле боя 26 трупов. Среди оборонявшихся было двое убитых и шестеро раненых. Все защитники моста за проявленные героизм и мужество были отмечены знаком Военного ордена 4-й степени [50] Шаховский И.К . Очерки деятельности Заамурского округа пограничной стражи в период минувшей русско-японской войны (1904–1905). СПб., 1906, с. 90–96 (далее — Указ. соч.).

.

Интервал:

Закладка: