Андрей Гусаров - Григорий Распутин. Жизнь старца и гибель империи

- Название:Григорий Распутин. Жизнь старца и гибель империи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЦентрполиграф ОООb9165dc7-8719-11e6-a11d-0cc47a5203ba

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-07259-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Гусаров - Григорий Распутин. Жизнь старца и гибель империи краткое содержание

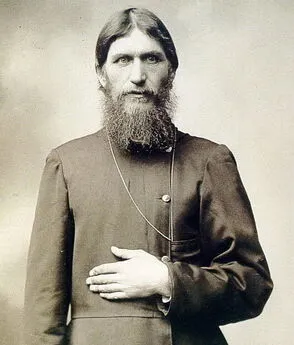

Исполнилось 100 лет со дня гибели Григория Распутина – одного из тех исторических персонажей, кто олицетворял собою начало нового, тогда XX столетия, кто стал символом правления императора Николая И, последнего царя бескрайней империи. И кто так трагически ушел из жизни во дворе великокняжеского дворца, потянув за собой государя императора и его семью…

Давно подмечено, что крах государств вызывает к жизни странные личности, которые со временем становятся символами ушедших эпох. Здесь Россия не оригинальна. Символом правления Николая II – времени разрушения великой и блистательной империи – стал, безусловно, Распутин, загадочный старец, которого неведомая сила вынесла на самый верх и свела с семьей императора… Это породило множество мифов и легенд о нем и его влиянии на те или иные решения государя. Предлагаемая читателю книга – попытка разобраться в феномене Григория Распутина, опираясь на его неоднозначную биографию. Многие факты, обнародованные в книге, звучат впервые.

Григорий Распутин. Жизнь старца и гибель империи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Архимандрит Андрей (Ухтомский)

С Распутиным архимандрит Андрей познакомился в 1905 году, и «старец» несколько раз ночевал в его казанской квартире. В дальнейшем их дороги разошлись, но в 1913–1916 годах, будучи епископом Уфимским и

Мензелинским, Андрей сделался ярым противником Распутина и осуждал его вмешательство в церковную и политическую жизнь.

Со вторым казанским знакомцем, Мойкиным, Григория Ефимовича связывали достаточно тёплые взаимоотношения. «Старец» не раз останавливался в его доме в Суконной слободе или, как называли её местные жители, в Суконке. Павел Фёдорович был человеком известным: он участвовал в создании местного монархического движения, однако в силу личных качеств не задерживался в рядах той или иной организации. Наиболее известной организацией, у истоков которой стоял Мойкин, был Казанский русский народный союз имени Михаила Архангела. Его основал вышедший из Союза русского народа В.М. Пуришкевич, с которым у П.Ф. Мойкина были хорошие отношения. Парадокс заключается в том, что именно Пуришкевич в декабре 1916 года станет активным участником убийства Григория Ефимовича Распутина. Трудно сказать, как относился бы к позднему Распутину его казанский приятель из Суконной слободы. Он не дожил до петербургского триумфа Распутина и умер в 1910 году.

В Казани Григорий Ефимович свёл дружбу с ещё одним духовным лицом, чью роль в судьбе нашего героя можно считать беспрецедентной. Бывший начальник охраны императорской фамилии генерал-майор Александр Иванович Спиридович вспоминал: «Он отправился на богомолье в Киев и сравнительно долго жил на обратном пути в Казани, где познакомился с неким отцом Михаилом, имевшим какое-то отношение к местной Духовной академии. Отец Михаил очень заинтересовался необычным „странником“ Григорием. Он видел в нём человека сильной веры и характера, работающего над собой, и он увлёкся им. Покровительствуя Григорию, отец Михаил укрепил его в идее отправиться в Петербург и снабдил рекомендательным письмом к инспектору Духовной академии епископу Феофану» [66]. По словам генерал-майора, отец Михаил направил Распутина в столицу и поспособствовал его приёму в кругах высшей православной бюрократии.

Архимандрит Михаил (Богданов)

Архимандрит Михаил в миру носил имя Михаила Александровича Богданова и происходил из семьи священника. По окончании Казанской духовной академии он остался в Казани, где начинал псаломщиком, получив спустя три года сан священника. Дальнейшие события говорят о том, что Михаил выбрал путь служения Богу, так как в 1902 году он принимает монашеский постриг, а в 1905 году его назначают ректором Казанской семинарии. Тогда же он становится архимандритом. Владыка умер в Харбине, покинув Россию осенью 1922 года.

Судьбе было угодно, чтобы знакомство Распутина с архимандритами Михаилом (Богдановым) и Хрисанфом (Щетковским) произошло в нужное время, и Распутин, вдохновленный казанскими священниками, отправился покорять столицу.

Глава 10

Петербургская духовная академия

Отвлечёмся на время от истории нашего героя и познакомимся с Петербургской духовной академией и общей ситуацией в Русской православной церкви.

История Санкт-Петербургской духовной академии началась в 1809 году, а первые выпускники покинули её стены спустя пять лет. Тогда учебное заведение занимало Фёдоровский корпус, а в 1821 году для Академии на территории Лавры возвели ещё одно здание. Примечателен был состав преподавателей. Лекции по философии в 1810-е годы читали немецкие профессора И. фон Хорн и И. Фесслер. В стенах Академии работали такие учёные, как Фёдор Фёдорович Сидонский и Василий Николаевич Карпов, чья деятельность пришлась на 1830–1840 годы.

На рубеже веков, а именно в мае 1899 года, ректором Академии назначили епископа Бориса (Владимира Владимировича Плотникова), выпускника, кстати, Казанской духовной академии (в 1880 г.). До своего назначения в столицу он успел поработать в Московской и Киевской духовных академиях. Борис недолго руководил учебным заведением, так как скончался от тяжёлой болезни в 1901 году.

На посту ректора столичной духовной академии его сменил епископ Сергий (Страгородский) [67], с письмом к которому и приехал Распутин из Казани. Епископ Сергий отличался большой работоспособностью и много занимался богословскими науками. В 1901–1903 годах он руководил знаменитыми религиозно-философскими собраниями, закрытыми К.П. Победоносцевым. Участниками диспутов были Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.В. Розанов, Д.В. Философов, Н.А. Бердяев, С.П. Дягилев и другие философы, писатели, поэты и художники. Со стороны русской православной церкви на собрания приходили преподаватели Академии.

В определённой степени Распутину повезло, что руководителем Академии был епископ Сергий – интересующийся и деятельный человек, живо откликавшийся на что-то новое. Паломник из Покровского был, конечно, не первым, кто стучался в двери церковного начальства. К тому же слух о нём уже проник в столицу, что, безусловно, помогало в знакомствах и встречах с нужными людьми.

В начале XX столетия в православной церкви сплелись воедино две противоположные тенденции. К этому времени официальная церковь утрачивает свои позиции духовного и морального лидера общества. Причём процесс этот характерен как для города, так и для деревни. Славянское православие императора Александра III, как и псевдорусский стиль в архитектуре весьма точно передают атмосферу, царившую в церкви на исходе столетий. Красивый пряник на пробу оказывается чёрствой коркой хлеба. Это время, как и последующее правление императора Николая II Александровича, стало временем религиозной истерии, византийства и кликушества – всего того, чему активно противодействовал тот же митрополит Антоний (Вадковский). Говоря о ситуации, сложившейся в русском обществе в начале XX века, профессор В. Рожнов отмечает: «Особенно активизировались разного рода духовные и телесные „целители“. Гремели имена иеромонаха Илиодора и первого из первых в искусстве „чудесного исцеления“ и „бесоизгнания“ протоиерея Иоанна Кронштадтского. Как никто другой умел он истошными воплями разжечь эпидемию истерического исступления среди своих поклонников, до отказа переполнявших Андреевский собор Кронштадта. И отсюда, с припадочных сборищ, в которые превратились его коллективные исповеди (по определению одного психиатра – „сумасшедший дом на свободе“), бежала о нём молва во все уголки необъятной России как о великом утешителе и врачевателе словом Божьим» [68].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/1061858/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin.webp)