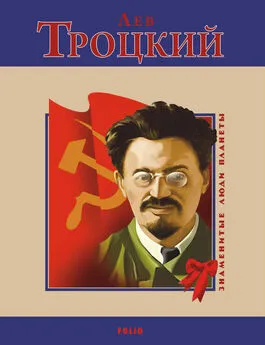

Михаил Корабельников - Лев Троцкий и другие. Вчера, сегодня. Исторический процесс

- Название:Лев Троцкий и другие. Вчера, сегодня. Исторический процесс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Э.РА»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00039-149-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Корабельников - Лев Троцкий и другие. Вчера, сегодня. Исторический процесс краткое содержание

Это повествование не только о Льве Троцком – автор затрагивает всю историю России последнего столетия.

Книга рассчитана на массового читателя, интересующегося отечественной историей.

Лев Троцкий и другие. Вчера, сегодня. Исторический процесс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Россия же оказалась за бортом Европейского Союза. По многим параметрам она, увы, не доросла до европейских стандартов. Но главное в том, что ее нынешняя власть никакого объединения с Европой не желает. В рамках ЕС она бы неминуемо утратила свою «суверенность» и несменяемость. И на сегодня, в наступившем 2010 году от рождества Христова, Россия как была, так и осталась на задворках Европы – с отсталой сырьевой экономикой, недоразвитой политической системой, отсутствием правосудия и африканским уровнем коррупции.

Часть II

1917 год

Февральская революция

Февральскую революцию 1917 года можно представить как цепь невообразимых случайностей, как несчастное стечение обстоятельств, следствие чьих-то ошибок. Ее никто не предвидел, никто и не готовил. Она не вздымалась грозно валом забастовок, демонстраций и мятежей по стране, как революция 1905 года. Она разразилась внезапно и обрушилась первоначально только на столицу империи, не затронув другие города и веси. Но, как мы уже договорились, в человеческой истории случайностей не бывает. Разве что – природные катаклизмы, предсказывать которые еще не научились. В истории все взаимообусловлено: нынешние события являются следствием произошедшего в прошлом и причиной событий будущего времени.

Российская монархия, каковой она была, давно уже стала анахронизмом и громоздилась на подгнивших корнях. Крушение самодержавия, как бы к этому не относиться сегодня, было исторически предопределено. Однако именно самодержавие скрепляло многоликую империю, и его крушение означало развал империи.

Россия была втянута в мировую бойню, и уже два с половиной года длилась эта война на взаимное истощение. И конца этому видно не было. К весне готовилось новое наступление русских войск. Но сколько таких наступлений было в прошлом? Все, так или иначе, завершались провалом с десятками и сотнями тысяч убитых и искалеченных. Военные неудачи множили ряды критиков царского правительства, включая офицерский корпус.

В обществе нарастала волна недовольства государем и государыней, ползли слухи, – совершенно необоснованные, – о причастности последней, немки по происхождению, к русским неудачам на фронте. Да и недавняя история с Григорием Распутиным сильно подорвала авторитет царствующей семьи в российском обществе.

Возможно, главным источником вольнодумства и критики режима, не считая либеральных газет, была сама Государственная Дума, вечно фрондирующая с кабинетом министров. Но и сами министры, высочайше многократно сменяемые по тем или иным поводам, ощущали себя на своих постах временными и инициативы не проявляли. Министр внутренних дел Протопопов, отвечавший за порядок в стране, был презираем обществом, как и положено презирать в российском обществе руководителей этого ведомства. Его выдвижение на эту должность, как и многих других руководителей высшего звена, было обусловлено, прежде всего, верноподданническими мотивами и не более того. В критической ситуации он не проявил ни решительности, ни должной инициативы, ни оперативности. Впрочем, подбор кадров по принципу верности престолу – это общая тенденция решения кадровых вопросов в отечестве нашем во все времена.

В Петрограде было много военных – это, главным образом, запасные батальоны полков, сражавшихся на фронтах, это и курсанты военных училищ. Войска находились в подчинении командующего Петроградским военным округом, генерала Хабалова. Среди солдат-запасников немало было и местных, из семей рабочих Петрограда.

А верховная власть – в руках Государя, который находился в Ставке в Могилеве. Семья же его – государыня и пятеро детей – обитала в это время в Царском Селе, причем все дети заболели корью. Это затрудняло переезд семьи во время беспорядков в столице в более безопасное место. Так складывалась ситуация перед началом событий, которые развивались стремительно и непредсказуемо, превзойдя все мыслимые либеральные устремления российского общества. Эти события подробно описаны в романе А. И. Солженицына «Красное колесо», на который я позволю себе опереться в их кратком изложении.

Все началось в последней декаде февраля с хлебного бунта в Петрограде. Запасов хлеба в столице, как и другого продовольствия, было достаточно: имелись перебои со снабжением локального характера. У хлебных магазинов возникли очереди озлобленных горожан. Как всегда в подобных ситуациях ползли слухи… далее начали громить продуктовые лавки, но власти вовремя не среагировали, растерялись. В городе пошли демонстрации, нарастающие с каждым днем. Участвовали заводские рабочие, но к ним присоединялись и студенты, и интеллигенция, и просто обыватели. Царским указом была неосмотрительно приостановлена деятельность Думы – это подлило масла в огонь.

Войск и полиции в столице было более чем достаточно для подавления любого бунта и в кратчайшие сроки. Однако полиция не справлялась, тем более что приказа стрелять от властей города не поступало, и даже разрешения стрелять в народ, разве что – для самообороны. Все помнили «Кровавое воскресенье» 1905 года, никто не желал повторения этого кошмара. Спонтанно произошло несколько стычек демонстрантов с полицией и посланными ей в помощь войсками, после чего солдаты запасных полков, рота за ротой, начали переходить на сторону народа, вливаясь в ряды демонстрантов. Было разгромлено несколько оружейных складов, солдаты начали убивать своих командиров, и офицерский корпус в столице терял контроль над солдатской массой.

Положение еще можно было спасти, направив в Петроград верные присяге гвардейские полки с фронта, но для этого, как минимум, нужно владеть информацией. Однако телеграммы из столицы приходили в ставку с большим опозданием и противоречили друг другу. Вначале они позволяли надеяться, что все образуется само собой. Но, когда события приобрели совсем уж грозный характер, государь, сам от природы человек нерешительный, тут совсем потерял голову. Вместо того чтобы, имея под рукой армию, лично организовать спасение столицы и империи, где пока еще было спокойно, от нарастающей революции, он бросился в Царское Село – спасать свою семью. После этого он и вовсе утратил контроль над ситуацией в столице.

Другой роковой ошибкой царя было назначение генерала Николая Иудовича Иванова, – который оказался под рукой, – на пост командующего петербургским военным округом вместо генерала Хабалова, с поручением подавить гвардейскими частями беспорядки в столице. Этот престарелый заслуженный генерал от артиллерии, коротавший свой век рядом с государем, уж никак не годился на роль военного диктатора, и данное ему царем поручение не грело душу: если он успешно подавит волнения, то прослывет карателем, и его убьют террористы. И уж, во всяком случае, заклеймит общество. А если победят революционеры, то могут и повесить. По этим здравым рассуждениям, основной тактикой своих действий Иудович выбрал промедление: события в Петрограде протекают быстро, может быть, завтра никаких карательных действий и не потребуется. А кто бы мог исполнить эту миссию в сложившейся обстановке? Это должен быть человек масштабов Столыпина: решительный и беспощадный к врагам монархии, верный трону, несмотря на чрезвычайные полномочия. Увы! Николай Иудович обладал только последним качеством и то не в полной мере.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: