Лариса Черкашина - Пушкин путешествует. От Москвы до Эрзерума

- Название:Пушкин путешествует. От Москвы до Эрзерума

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Вече»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-6691-5,978-5-4444-8086-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лариса Черкашина - Пушкин путешествует. От Москвы до Эрзерума краткое содержание

Книга «Пушкин путешествует. От Москвы до Эрзерума» состоит из двух частей: «Земные странствия поэта» и «Путешествия во времени и пространстве».

Удивительно, первый наш «невыездной» поэт, Пушкин, грезивший о «чуждых странах», уже после земной жизни словно побывал в них. Гению многое дано предвидеть. Но даже Пушкин, предсказавший себе всероссийскую и европейскую славу, не мог и помыслить, что его герои «заговорят» почти на всех языках мира!

Великий путешественник Пушкин: его странствия вне времени и земных границ продолжаются.

Пушкин путешествует. От Москвы до Эрзерума - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Любопытно, изначально Пушкин приводил «мирные» причины, побудившие его к путешествию: «В 1829-м отправился я на Кавказ лечиться на водах. Находясь в таком близком расстоянии от Тифлиса, мне захотелось туда съездить для свидания с некоторыми из моих приятелей, и с братом, служившим тогда в Нижегородском гусарском полку».

На самом деле Пушкин собирался в Грузию раньше, в мае 1827-го. Писал о том брату Левушке: «Из Петербурга поеду или в чужие края, т. е. в Европу, или восвояси, т. е. во Псков, но вероятнее в Грузию, не для твоих прекрасных глаз, а для Раевского». А в письме к приятелю не без иронии замечал, что брат «едет в Грузию, чтобы обновить увядшую душу».

Пушкин желал стать «свидетелем войны» и отправиться на Кавказ – театр боевых действий Русско-турецкой войны, и просил о том Государя. Но его ждал отказ.

Вот редкостный документ, датируемый мартом 1829-го – письмо М.Я. Фон-Фока, ведавшего аппаратом тайной полиции, своему шефу Бенкендорфу: «…Господин поэт столь же опасен <���для государства>, как неочиненное перо. Ни он не затеет ничего в своей ветреной голове, ни его не возьмет никто в свои затеи. Это верно!.. <���Предоставьте ему обойти свет, искать дев, поэтических вдохновений и – игры> ( франц .)».

Жаль, что дельным советом столь сведущего агента высшая власть империи пренебрегла.

Неудачное сватовство подвигло поэта на дерзкое решение – своевольно покинуть столицу. «…Из Москвы поехал я на Калугу, Белёв и Орел, и сделал таким образом 200 верст лишних; зато увидел Ермолова», – так, с посещения опального генерала, начинается «Путешествие …» Пушкина.

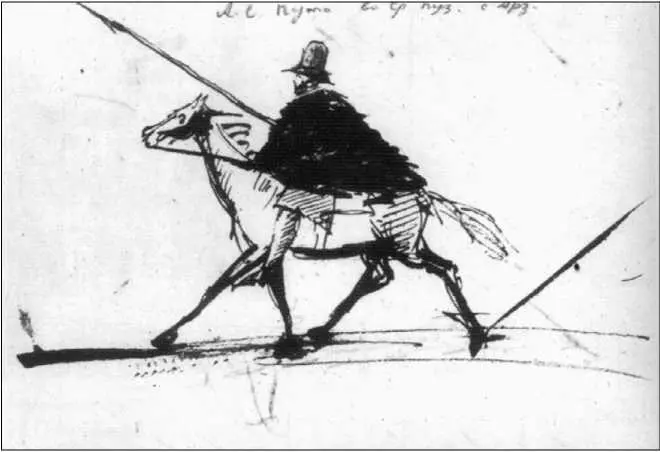

Автопортрет поэта в бурке. 1829 г.

(Не избрал ли он этот кружной путь еще и для того, чтобы тайно почтить память обожаемой им императрицы Елизаветы Алексеевны, скончавшейся в Белёве по пути из Таганрога в Петербург?)

С трудом выбирается Пушкин из непролазной грязи под Ельцом, проезжает Воронеж и Новочеркасск, замечает, как «переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее», знакомится со «степной Цирцеей», видит снежные вершины кавказских гор в Ставрополе, едет из Георгиевска на Горячие воды, где черпает «кипучую воду ковшиком»; в Екатеринограде нанимает лошадей до Владикавказа и сопровождаемый казачьим конвоем трогается в путь.

Именно там брала начало Военно-Грузинская дорога, незадолго до приезда Пушкина (благодаря трудам армии) ставшая «колесной», а значит, проезжей и для повозок.

«Дорога наша сделалась живописна. Горы тянулись над нами. На их вершинах ползали чуть видные стада и казались насекомыми». Яркие впечатления от кавказских красот прерываются размышлениями о причинах воинственности черкесов и благосклонности осетинцев.

«Кавказ нас принял в свое святилище», – торжественно замечает поэт. Но не его коренные жители. Где – то под Ларсом Пушкин отстал от конвоя, залюбовавшись яростным бегом Терека, и услышал крик одного из солдат: «Не останавливайтесь, ваше благородие, убьют!» В Ларсе, на ночлеге, поэт нашел у коменданта список «Кавказского пленника» и «перечел его с удовольствием».

Хвала тебе, седой Кавказ…

Истинный поэтический восторг вызвала дикая красота Дарьяльского ущелья. Но. «Скоро притупляются впечатления. <���…> Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага», – признается Пушкин-путешественник.

Вблизи селения Казбек Пушкин встречает собрата, персидского поэта Фазиль-Хана, в составе «искупительной» миссии ехавшего в Петербург: оба сожалеют, что знакомство их коротко. На следующий день Пушкин набрасывает первые строки послания Фазиль-Хану: «Благословен, и ты поэт»; испещряет лист рисунками: кавказским пейзажем, автопортретом в папахе, фигурой грузинки. И ставит помету: «25 мая. Коби».

Впереди – Крестовый перевал: Пушкин отправляет свою коляску обратно во Владикавказ, а сам продолжает путь верхом. Но вот опасный перевал преодолен, и поэт уже восхищается мгновенным переходом «от грозного Кавказа к миловидной Грузии».

В воскресенье 26 мая Пушкин выехал из Квешети, добрался до Пай-санаура (Пасанаури) и, «не дождавшись лошадей», отправился пешком до Душета. Весь день поэт в пути, – как символично, в свое тридцатилетие! Поздним вечером, в изнеможении, добрался он до городка, что в пятидесяти верстах от Тифлиса, где и заночевал на квартире тамошнего городничего, старого грузинского офицера. Вернее, промучился всю ночь из-за несносных блох!

«Я оставил Душет с приятной мыслию, что ночую в Тифлисе». Вместе со знакомцами – графом Мусиным-Пушкиным и Шернвалем – поэт продолжил путь. В Мцхете путешественники переправились через Куру «по древнему мосту, памятнику римских походов», и «крупной рысью, а иногда и вскачь, поехали к Тифлису».

В грузинской столице Пушкина ждал поистине жаркий прием: и в знаменитых тифлисских банях, где дивился он искусству местного банщика; и среди горожан, давших в его честь «праздник в европейско-восточном стиле». Звучала музыка: «песельники, танцовщики, баядерки, трубадуры всех азиатских народов, бывших тогда в Грузии», играли и пели для первого поэта России. Пушкин был необычайно весел, находясь «в счастливом расположении духа». «Он часто вскакивал с места после перехода томной персидской песни в плясовую лезгинку, – свидетельствовал очевидец, – бросался слушать или видеть какую-нибудь тамашу грузинскую или имеретинского импровизатора с волынкой». Восторженные почитатели, увенчав любимого поэта гирляндой из цветов, качали Пушкина в кресле.

Единственный в жизни русского гения юбилей, отпразднованный столь ярко и необычно…

В Тифлисе Пушкин ожидает от графа Паскевича-Эриванского «позволения приехать в армию». Наконец, спустя томительные две недели, получает его, и, не медля, трогается в путь. Минует грузинские деревни, преодолевает Волчьи Ворота, крепость Джелал-оглы, переваливает через Безобдальский хребет и попадает в Армению.

Описывает скорбную встречу, что случилась на горной армянской дороге, близ крепости Гергеры: «Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались на крутую дорогу. Несколько грузин сопровождали арбу. “Откуда вы?” – спросил я их. “Из Тегерана”. – “Что вы везете?” – “Грибоеда ”. – Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис».

(Позже, в Тифлисе, по возвращении из похода, Пушкин придет к могиле Грибоедова поклониться памяти великого человека.)

В Гумри, после ночлега, видит библейский Арарат, «снеговую двуглавую гору» (на самом же деле – потухший вулкан Алагез). Пушкин торопится в Карс, и вот оно – ярчайшее событие в жизни! – переход пограничной с Турцией реки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: