П. Реус - Загадочный камень царя Александра (об александрите, Александре II и не только о них)

- Название:Загадочный камень царя Александра (об александрите, Александре II и не только о них)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447471002

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

П. Реус - Загадочный камень царя Александра (об александрите, Александре II и не только о них) краткое содержание

Загадочный камень царя Александра (об александрите, Александре II и не только о них) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По данным разведки и эксплуатации месторождений Изумрудных копей, метасоматические слюдитовые жилы могут быть как автономными, так и совмещенными с гидротермальными кварц-полевошпатовыми жилами, последние в данном случае являются более поздними. Наблюдающееся же повсеместно наличие разрозненных кварц-полевошпатовых блоков и обособлений в центре жил флогопитовых слюдитов связано с пострудным будинированием хрупких гидротермальных жил в пластичной среде слюдитов и метагипербазитов.

Кварц-плагиоклазовые жилы наиболее богаты так называемым «рудоразборным» бериллом – бледно-зеленым до практически белого и сильно трещиноватым. Он длительное время добывался как руда для получения металлического бериллия. Наибольшее количество этого берилла сосредоточено по периферии кварц-полевошпатовых блоков и будин. Качественных изумрудов среди этих минералов было немного. Это объясняется тем, что, как упоминалось нами ранее, своим образованием хорошо окрашенный хромсодержащий берилл – изумруд обязан сочетанием в одном месте и процессе двух химических элементов – бериллия и хрома (рис. 14). Там, где рудоносные флюиды еще богаты бериллием, заимствующегося из вмещающих метагипербазитов хрома не хватает для того чтобы «окрасить» все образующиеся бериллы в изумрудный цвет. Лишь в слюдитовых комплексах соотношение бериллия и хрома наиболее оптимально для формирования изумруда. Содержание Cr 2O 3в гипербазитах и продуктах их метаморфизма составляет 0,15—0,53%, в изумруде – около 0,25%. В бледноокрашенном же берилле и в пегматитах трехокись хрома обнаруживается в количестве лишь сотых и тысячных долей процента [72].

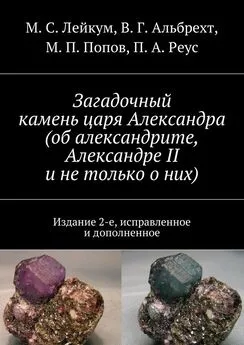

Жильная зона с александрит-хризоберилловой минерализацией расположена западнее основной изумрудно-бериллиевой зоны. Кварц-плагиоклазовые и хризоберилловые жилы находятся в тесной генетической связи с телами изумрудоносных слюдитов, но располагаются в различной геолого-структурной обстановке, часто они секут слюдитовые жилы. Александрит формируется в условиях резкого дефицита кремнезёма, часто без берилла. То есть он является в определенной степени «минералом-антагонистом» изумруда [32, 72]. Этим объясняется то, что уральскими горщиками наличие александрита в рудных телах всегда считалось неблагоприятным признаком, свидетельствовавшем о вероятном отсутствии здесь изумрудов. Подробнее об условиях локализации александритовой минерализации на Изумрудных копях мы расскажем в соответствующем разделе.

После формирования изумрудоносных тел, в пределах копей интенсивно проявилась внутрирудная и пострудная тектоника, усложняющая структуру рудного поля и отрицательно сказывающаяся на качестве камнесамоцветного сырья (повышенной трещиноватости). Также широко была проявлена послерудная альбит-бертрандитовая стадия минерализации, в течение которой берилл и, в меньшей степени хризоберилл, подвергались интенсивному растворению и замещению бериллиевыми минералами эвклазом, бертрандитом, бавенитом и бехоитом [32, 72]. Наиболее сильно процессы растворения и замещения драгоценных минералов проявились на верхних горизонтах месторождений.

Возраст камнесамоцветной минерализации, установленный по геохронологическому датированию флогопита слюдитов и мусковита кварц-полевошпатовых жил составляет 280—269 млн. лет (калий-аргоновый метод), что, в принципе, согласуется с возрастом пород рудогенерирующих интрузий – Малышевской и Адуйской – соответственно 246—220 и 278 млн. лет [28].

Теперь коротко расскажем о геологическом строении конкретных месторождений камнесамоцветов на территории Изумрудных копей.

Наиболее хорошо изученным, типичным и самым крупным из них является Мариинское (Малышевское), открытое в 1833 году. По состоянию на 2003 год на его долю приходилось 86% разведанных запасов изумрудов, а по состоянию на 1996 год – 50% всех запасов бериллиевых руд Изумрудных копей [32, 93]. По расчетам Ф. Ф. Золотухина, после 1923 года, когда был налажен подробный учет, из его недр было добыто подавляющее количество сырья, из которого получено по отношению ко всей продукции Изумрудных копей 78% граненых изумрудов, 64% кабашонов и 51% так называемой «изумрудной зелени» [32].

Мариинское (Малышевское) месторождениелокализовано в восточном крыле напряженной антиклинальной складки раннесилурийских вулканогенно-терригенных образований, «зажатой» между северной, апикальной частью Лесозаводского диоритового массива и юго-западным пологим эндоконтактом (провесом кровли) Малышевского массива аляскитовых гранитов – автономной поздней фазы адуйских гранитоидов. Субмеридиональная, сложная по морфологии жильная зона восточного падения (средний угол падения 50 о), контролируемая приразломными зонами повышенной проницаемости, серпентинитового меланжа и протяженными дайками диоритовых порфиритов, имеет здесь мощность до 100 м и прослежена по простиранию на 1100 м (горизонт —30 м), а по падению на 360—500 м (рис. 33). Она сложена метасоматическими жилами слюдитов с бериллом и изумрудом и гидротермально-метасоматическими бериллсодержащими кварц-плагиоклазовыми жилами, сопровождаемыми флогопитизаций, флюоритизацией и оталькованием серпентинитов. Дайки раннекарбоновых диоритовых порфиритов, из которых пять наиболее крупных имеют длину до 1150 м при мощности 5—10 м, нередко выступают в роли экранов для оруденения, а резкий контраст их компетентности с пластичными вмещающими породами способствует формированию в дайках зон сложной трещиноватости, обладающих повышенной проницаемостью для гидротермальных растворов. Во вмещающих дайки пластичных породах вследствие этого же образуются участки отслоений.

Продуктивные слюдитовые жилы в основном расположены в тектонически ослабленных участках, вдоль которых неоднократно происходили дорудные, внутрирудные и пострудные перемещения. Они формировались в трещинах скалывания в пределах зон разломов и в приконтактовой части с дайками диоритовых порфиритов и являются наиболее выдержанными как по простиранию, так и по падению.

В результате интенсивного дробления и смятия слюдитовые жилы имеют сложную морфологию с раздувами, пережимами, многочисленными ответвлениями и апофизами. Протяженность их в среднем 50 м, редко до 100 м, мощность 0,1—8 м, причем более 70% жил имеют мощность меньше 0,75 м.

Падение жил в основном крутое (угол 50—70°) на восток. 80—95% всех слюдитовых жил располагаются в интенсивно оталькованных метагипербазитах или вдоль контакта их с дайками диоритовых порфиритов. Слюдитовые жилы имеют как симметрично-зональный характер (располагающиеся в тальковых сланцах), так и ассиметричный характер (залегающие на контакте тальковых сланцев с диоритовыми порфиритами). Значительная часть слюдитовых тел является совмещенной с кварц-плагиоклазовыми жилами или сечется ими. Схематизированная зональность симметричных совмещенных сюдитовых жил такова [72]: центральная их часть представлена будинированными линзами и желваками плагиоклазового, реже кварц-плагиоклазового состава мощностью от первых сантиметров до 1,5—2 м. Ближе к зальбандам она сменяется флогопитовой зоной мощностью от 0,5 до 3 м, реже до 6 м. Призальбандовая оторочка жил имеет мощность до 0,4 м и обычно смешанный флогопит-хлоритовый, тальк-актинолитовый состав. В тех случаях, когда слюдитовые жилы приурочены к контакту тальковых сланцев и диоритовых порфиритов, эти зоны со стороны последних отсутствуют, а флогопитовая зона непосредственно контактирует с ними и сопровождается интенсивно биотитизированными диоритовыми порфиритами на расстоянии 0,1—0,5 м, от контакта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: