Александр Виноградов - Записки геологоразведчика. Часть 2: Институт

- Название:Записки геологоразведчика. Часть 2: Институт

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Selfpub.ru (искл)

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Виноградов - Записки геологоразведчика. Часть 2: Институт краткое содержание

Записки геологоразведчика. Часть 2: Институт - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

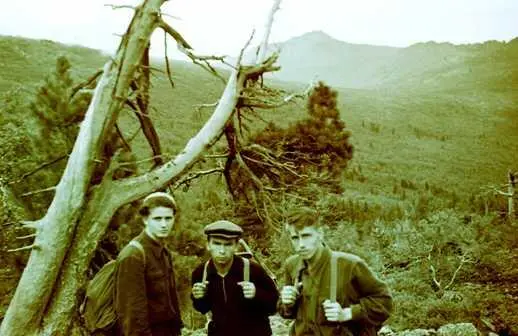

Рис. 16 : Вершина Кулаковского Увала

Лес начал редеть, водный поток уменьшаться. Где-то, видимо, на высоте около 700 м высокий лес исчез совсем, а на смену ему пошли карликовые виды растительности – берёза и стланиковый кедр. Потом пошла зона альпийских лугов.

Русло речки стало приобретать вид ступенчатой лестницы. В прозрачной воде хорошо просматривалось множество минералов – кварца, роговой обманки, пироксена и др. Солнце ярко светило – и вся эта красота ещё более подчёркивалась его отражёнными лучами.

В одном из мест, за ветром, развели костёр и пообедали. Погода пока благоприятствовала, и мы опять начали подъём. Наконец показалась вершина, но Вадим предупредил, что это только Кулаковский увал – первая из цепи массива. Всё равно было приятно, что выходим фактически на гребень. До вершины этого увала поднимались ещё целый час, хотя казалось, что это дело десяти минут. При подъёме на гребень нас вдруг накрыл какой-то туман и моросящий дождь.

Рис. 17 : Путь на вершину

Сели под козырёк какого-то камня, посидели, и через несколько минут туман рассеялся – и выглянуло солнце. И тут мы поняли, что за высокие вершины гор цепляются тучи и облака, а это есть дождь и туман. Наша тучка сдвинулась на восток и открыла солнце. С вершины

Кулаковского увала хорошо просматривался гребень всего массива и несколько вершин впереди, из которых одна лишь была истинной. Вообще-то, весь гребень напоминал спину древнего стегозавра с его стоящими торчком на спине роговыми наростами. Это были выветрелые останки диабазовых даек и других крепких пород.

При движении по гребню в открытых местах нас пронизывал сильный ветер, часто накрывали облака, и опять засыпал мелкий дождик. Вся длина гребня около 5 км, но вершина находилась чуть дальше середины. Она казалась совсем рядом, но при подходе снова удалялась.

Рис. 18 : Тур на вершине

Вот, наконец, нам показалось, что последняя вершина достигнута. Поднялись – а чуть вдалеке ещё одна такая же. Правда, выше этих вершин уже ничего не было. Первая оказалась ложной – там не было геодезического тура. Пошли ко второй – она оказалась главной. Высота её составляла 1493 м. Там стоял собранный из брёвен геодезический тур. И опять нас донимал очень сильный ветер, приходилось прятаться за отдельные камни. Начали осматривать окрестности – всё просматривалось на 60 км. Хорошо видели Североуральск, похуже Карпинск, Волчанку. Говорят, что в хорошую

Рис. 19 : На вершине

погоду заметен и Серов. Хорошо рассмотрели речную сеть, озера, разные сёла и деревни. Кругом, сколько охватывал глаз, простиралась тайга. И по ней медленно скользили пятна облаков. Под туром нашли банку с записками туристов. Брать ничего не стали, а оставили свою.

Где-то в 18.00 начали спуск, как и спланировали, на восток, в долину р. Большая Супрея. Быстро поняли, что спуск – это не менее тяжёлое и ответственное дело, чем и подъём. Через час достигли зоны альпийских лугов и карликовых деревьев, отдельные из которых ветвями напоминали флюгер "розы ветров", а ещё позднее вошли в настоящий лес. Только на этот раз никаких тропинок не было и пришлось пробиваться в целик 1. Кроме этого, ориентироваться по солнцу мы не могли – закат был на той стороне хребта. Идти старались строго по скату горы вниз, а речки как не было, так и нет. Продвижение шло очень медленно. И мы уже начали думать, не стать ли на ночёвку – сильно устали за этот день и проголодались. Как иногда бывает в таких случаях, решили идти ещё один час. Начало смеркаться. И тут удача – через полчаса набрели всё-таки до какого-то ручья, который тёк вправо, в сторону р. Сосьва. Он был настолько мал, что принять его даже за исток р. Большая Супрея у нас не хватило фантазии. Кстати говоря, тогда у нас вполне был шанс выйти на истоки реки Шарп, но тогда бы наша задача по выходу на р. Сосьва значительно усложнялась, т. к. путь удлинялся раз в двадцать. Стали на ночёвку. Развели костёр, сварили ужин и расположились для отдыха – и тут нас атаковали давно изголодавшиеся и очень злющие комары. Спасения от них не было. Легли на нарубленные еловые лапы и накрылись плащами. Несмотря на сильную усталость, а может, и переутомление, долго не могли уснуть. К тому же под утро сильно замёрзли. Кто-то не вытерпел,

Рис. 20 : Спуск с вершины

встал и развёл костерок. Так и продремали до утра, поворачиваясь к огоньку разными боками. Утром позавтракав, двинулись вниз по течению ручейка. В любом случае он должен был привести к р. Сосьва. Идти по тропе – это одно, а идти по целому непромятому лесу и кустарнику – это совсем другое, этот момент при выборе обратного маршрута не учли. По мере продвижения вниз, этот ручеёк стал полнеть и расширяться. Стали появляться какие-то мелкие боковые притоки и идти уже часто приходилось по разным берегам речушки, переходя её вброд. Мы уже начали уставать, когда, наконец, перед нами распахнулась широкая речная пойма Сосьвы – было около 20.00. Это действительно оказалась Большая Супрея. И чтобы пройти не более 10 км по её течению вниз понадобился целый день. Это не только из-за того, что маршрут трудный – сказывалась бессонная ночь после нелёгкого затяжного подъёма.

Хоть мы и были тогда молоды, но всегда есть предел любым человеческим возможностям. Первый осмотр поймы показал, что в этом месте действительно когда-то было человеческое присутствие, но люди отсюда ушли очень давно, если не в каменном веке, то попозже.

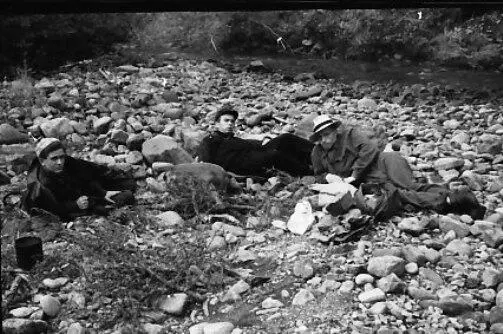

Рис. 21 : Ночёвка на Б. Супрее

После небольшого отдыха решили идти по левому берегу Сосьвы до избушки смотрителя заповедника, которая, по нашим прикидкам, находилась в 5-6 км ниже, и там заночевать. Тут вдруг я увидел на реке брёвна и предложил ребятам сколотить плот и пойти до избушки сплавом. Когда меня спросили, чем сбивать, я показал тринадцать гвоздей длиной 100 мм, которые взял на всякий случай в дорогу. Витя Миронов сразу согласился, а Вадим с Ваней отказались, сказали, что до избы пойдут пешком. Так и сделали. Перед расставанием я и Витя догадались фотоаппараты отдать ребятам. Сколотили шесть брёвен двумя планками, вырубили шесты и, положив рюкзаки на плот, отчалили от берега. Было уже поздно, около 22.00; плот шустро заскользил вниз по довольно быстрому течению реки. Первые полкилометра прошли нормально. Попадались в русле реки отдельные камни, от которых успешно отворачивали плот шестами. Я стоял спереди и рулил, а Витя только исполнял мои команды, т. к. не имел достаточного опыта плавания. Уже сильно смеркалось, и вдали было мало что видно. Внезапно количество камней в русле стало увеличиваться. Вдали я успел разглядеть недалеко друг от друга два камня и успел направить плот между ними. Однако метров десять пониже стоял третий камень. Отвернуть от препятствия на таком малом отрезке пути на плоту, да ещё и при такой скорости реки, невозможно. Через три-четыре секунды последовал лобовой удар торцами брёвен плота о камень, поперечины тут же лопнули, как гнилые верёвки, и плот начал рассыпаться на отдельные брёвна. Я бросил взгляд вниз – и увидел, как соскользнул в воду топорик и как начал всплывать мой рюкзак. Я оказался по грудь в воде, схватил свой скарб – и меня начало течением стаскивать вниз. Рядом барахтался в воде и Витя. До правого берега метров двадцать. Мы с большим трудом начали, наискосок, под острым углом, продвижение к берегу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: