Иван Ильин - Наши задачи -Том I

- Название:Наши задачи -Том I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Ильин - Наши задачи -Том I краткое содержание

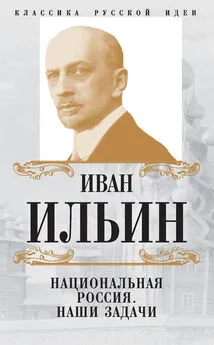

Иван Александрович Ильин (1882-1954) – выдающийся русский философ, государствовед, писатель и религиозный мыслитель. В нашей стране его произведения неизвестны. Творческое наследие Ивана Ильина позволяет вновь ощутить и глубже понять причины трагедии России. «Наши задачи» – выдающееся произведение русской классики. В России оно никогда не публиковалось. Впервые в полном объеме было издано в Париже в 1956 г. Это своеобразный манифест национального правосознания и долга. В знаменитой книге излагается программа духовного возрождения и укрепления российского государства. В ней даются ответы на вопросы: откуда пошла Россия, что выпало на ее долю, какими дорогами ей предстоит пройти? Читатель найдет поразительное по точности совпадение прогнозов о будущем России, сделанных автором почти полвека тому назад, с происходящим в бывшем СССР сегодня.

Наши задачи -Том I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И газетные статьи не должны вводить нас в заблуждение. На статьи, как и на слова, и на речи, – человек должен иметь жизненное право, право, приобретенное делами жизни, ее мужеством, ее искренностью, ее жертвенностью, цельностью своего характера. Современный мир богат костюмированными писателями, уже не раз переодевшимися, писателями-наймитами, писателями «чего изволите», писателями-лицемерами и предателями. Надо научиться распознавать их.

Еще глупее верить «обещаниям». И под Советами, и в эмиграции мы видели множество «искусников», которые делают себе карьеру неисполняемыми, а часто и заведомо неисполнимыми обещаниями: суля другим впустую мнимую «конъюнктуру», они постепенно готовят самим себе настоящую.

Еще глупее верить хвалителям и льстецам. Лесть есть такая разновидность взятки, которая наказуема и которую люди не стыдятся брать: и «дал», и «не дал»; и «взял», и «не взял»; подкуп состоялся, а доказать его нельзя. Между тем льстец всегда есть в то же время клеветник: кто не даст подкупить себя лестью, тот будет им оклеветан. А нам надо помнить: современное человечество кишит нравственно – и политически – скомпрометированными людьми, которым необходимо скрыть или диссимулировать свое прошлое; ложь, лесть и клевета – их главное жизненное оружие.

Что же нам делать?

1) Отходить от зла и творить благо. Не замешиваться в ту праздную и вредную сумятицу партийной интриги и клеветы, которой столь многие отдают свои силы. Искать реальной борьбы, а не эмигрантской карьеры, которая всегда была и всегда будет пустозвоном. Надо быть, а не казаться; наносить удары врагу, а не считаться «эмигрантским проминентом».

2) Смыкать наши ряды. Упорно, неустанно искать людей, заслуживающих абсолютного доверия: людей совершенных дел; людей непоколебимого стояния; людей никогда и никуда не продававшихся и ни на что грязное не нанимавшихся; таких людей, что если ловкий клеветник представит нам «несуразные доказательства» их мнимой нечестности, то мы отвернемся от клеветника с омерзением. Надо находить людей абсолютного доверия и связываться с ними напрочно.

3) Постоянно крепить в себе чутье к добру и ко злу. Беречь свое чувство чести; не снижать его требований; твердо верить, что бесчестье есть мое поражение и переход в лагерь дьявола; и всякого нового человека мерить про себя требованием полной чести и честности. Всегда проверять свои впечатления и свой внутренний суд – в общении с людьми абсолютного доверия. От бесчестных решительно отходить; сомнительным не доверяться. Ни те, ни другие – не годятся для борьбы: продадут и предадут.

4) Учиться безошибочно отличать искреннего человека от неискреннего. Крепить в себе чувство фальши и слух для лжи. Бережно копить в себе соответственный жизненный опыт и делиться им с людьми абсолютного доверия. И всегда и во всех своих общественных ошибках отдавать себе ясный и честный отчет.

Что есть государство – корпорация или учреждение?

Когда мы находим в левых органах русской зарубежной прессы категорические заявления о том, что «теперь-де демократия признана всеми и окончательно», то мы изумляемся политической близорукости и партийной наивности этих писателей. На самом деле «демократия» переживает сейчас «великий и затяжной кризис», который может иметь только два исхода: или торжество диктатур и тираний тоталитарного направления (чего не дай Бог!), или же полное обновление демократического принципа в сторону отбора лучших и политического воспитания. Идея «формальной демократии», выдвинутая за последние полтораста лет в качестве всемирной политической панацеи (всеисцеляющего средства), уже привела целый ряд государств, а за ними и все остальное человечество к величайшим затруднениям и бедствиям и уперлась в выросший из ее последовательного осуществления тоталитарный строй. Не видеть этого могут одни только доктринеры.

То, что в действительности произошло в мире за последние тридцать лет, есть духовное обличение и отражение тоталитарного строя, все равно – левого или правого; но совсем не политическое оправдание формальной демократии. Напротив, именно «формальная демократия» с ее внутренними пустотами, ошибками и соблазнами и привела к левому и правому тоталитаризму: эти два политических режима связаны друг с другом, как уродливая реакция на болезненное преувеличение, или как тирания, возникающая из распада; или как рабство, возвращающееся на того, кто не сумел найти и соблюсти духовно верную меру свободы. Ныне мы переживаем период, когда человечество еще не разочаровалось ни в формальной демократии, ни в право-левом тоталитаризме; когда одни наивно собираются лечить провалившийся тоталитаризм – формальной демократией, а другие организуются для того, чтобы заменить формальную демократию – правым или левым тоталитаризмом.

Мы же настаиваем для России на третьем исходе и считаем его единственно верным. Для того чтобы уразуметь его, надо поставить весь вопрос со всей возможной политико-юридической ясностью.

Государство как многоголовый (или совокупный) субъект права может быть или «корпорацией» или «учреждением». Что же оно есть на самом деле?

Спросим себя прежде всего: что есть «корпорация» и что есть «учреждение»?

Корпорация (например, кооператив) состоит из активных полномочных и равноправных деятелей. Они объединяются в единую организацию по своей свободной воле: хотят – входят в нее, не хотят – выходят из нее. Они имеют общий интерес и вольны признать его и отвергнуть. Если они признают его и входят в эту корпорацию, то они тем самым имеют и полномочие действовать для его удовлетворения. Они уполномочены формулировать свою общую цель, ограничивать ее, выбирать голосованием все необходимые органы, утверждать их и дезавуировать их, «отзывать» свою волю, погашать свои решения, обусловливать свое участие «постольку-поскольку». Кооперация начинает с индивидуума: с его мнения, изволения, решения; с его «свободы» и интереса. Она строится снизу вверх; она основывает все на голосовании; она организуется на свободно признанной (и соответственно свободно ограничиваемой, свободно отвергаемой) солидарности заинтересованных деятелей. «Все через народ» – идеал формальной демократии.

Напротив, жизнь учреждения (напр., больницы, гимназии) строится не снизу, а сверху (даже и тогда, когда само учреждение – учреждено всенародным голосованием). Люди, заинтересованные в жизни этого учреждения, получают от него благо и пользу, но не формулируют сами ни своего общего интереса, ни своей общей цели. Они не имеют и полномочия действовать от лица учреждения. Они «проходят» через него, но не составляют его и не строят его. Они пассивно принимают от учреждения – заботы, услуги, благодеяния и распоряжения. Не их слушаются в учреждении, а они слушаются в учреждении. Учреждение само решает, «принимает» оно их или нет; и если «принимает», на каких условиях и доколе. Они не выбирают его органов, не имеют права «дезавуировать» или «сменять» их; и даже не всегда могут самовольно отвергать его услуги и «уйти». Следовательно, учреждение строится по принципу опеки над заинтересованными людьми. Оно имеет свои права и обязанности, свой устав, свою организацию; но все это оно получает не от опекаемых; оно не с отчитывается перед ними, и органы его не выбираются, а назначаются. Больные в больнице не выбирают врачей; гимназисты в гимназии не могут сменить директора и инспектора, и кадеты не могут самовольно выйти из кадетского корпуса; студенты принимаются в университет, но не определяют его целей и задач, и профессора не слушаются их распоряжений. И поскольку государство есть учреждение, постольку народ в нем не управляет собою и не распоряжается, а воспитывается, опекается и повинуется.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: