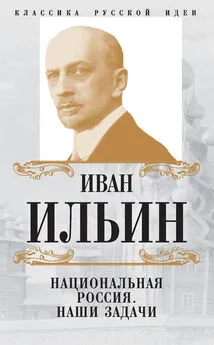

Иван Ильин - Наши задачи -Том I

- Название:Наши задачи -Том I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Ильин - Наши задачи -Том I краткое содержание

Иван Александрович Ильин (1882-1954) – выдающийся русский философ, государствовед, писатель и религиозный мыслитель. В нашей стране его произведения неизвестны. Творческое наследие Ивана Ильина позволяет вновь ощутить и глубже понять причины трагедии России. «Наши задачи» – выдающееся произведение русской классики. В России оно никогда не публиковалось. Впервые в полном объеме было издано в Париже в 1956 г. Это своеобразный манифест национального правосознания и долга. В знаменитой книге излагается программа духовного возрождения и укрепления российского государства. В ней даются ответы на вопросы: откуда пошла Россия, что выпало на ее долю, какими дорогами ей предстоит пройти? Читатель найдет поразительное по точности совпадение прогнозов о будущем России, сделанных автором почти полвека тому назад, с происходящим в бывшем СССР сегодня.

Наши задачи -Том I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, душа русского народа всегда искала своих корней в Боге и в Его земных явлениях: в правде, праведности и красоте. Когда-то давно, может быть еще в доисторические времена, был решен на Руси вопрос о правде и кривде, решен и запечатлен приговором в сказке.

«Надо жить по Божьи… Что будет, то и будет, а кривдой жить не хочу»… И на этом решении Россия строилась и держалась в течение всей своей истории – от Киево-Печерской Лавры до описанных у Лескова «Праведников» и «Инженеров-Бессеребренников»; от Сергия Преподобного до унтер-офицера Фомы Данилова, замученного в 1875 году кипчаками за верность вере и родине; от князя Якова Долгорукова, прямившего стойкой правдой Петру Великому, до умученного большевиками исповедника – Митрополита Петербургского Веньямина.

Россия есть прежде всего – живой сонм русских правдолюбцев, «прямых стоятелей», верных Божьей правде. Какою-то таинственной, могучей уверенностью они знали-ведали, что видимость земной неудачи не должна смущать прямую и верную душу; что делающий по Божьи побеждает одним своим деланием, строит Россию одним своим (хотя бы и одиноким, и мученическим) стоянием. И тот из нас, кто хоть раз попытался объять взором сонм этих русских стоятелей, тот никогда не поверит западным разговорам о ничтожности славянства, и никогда не поколеблется в своей вере в Россию.

Россия держалась и строилась памятью о Боге и пребыванием в Его живом и благодатном дуновении. Вот почему, когда русский человек хочет образумить своего ближнего, он говорит ему: «Побойся Бога!» – а укоряя, произносит слова: «Бога в тебе нет!». Ибо имеющий Бога в себе носит в своей душе живую любовь и живую совесть: две благороднейшие основы всякого жизненного Служения, – священнического, гражданского и военного, судейского и царского. Это воззрение исконное, древнерусское; оно-то и нашло свое выражение в указе Петра Великого, начертанном на Зерцале: «Надлежит пред суд чинно поступать, понеже суд Божий есть, проклят всяк, творяй дело Божье с небрежением». Это воззрение выражал всегда и Суворов, выдвигая идею русского воина, сражающегося за дело Божье. На этом воззрении воспитывались целые поколения русских людей, – и тех, что сражались за Россию, и тех, что освобождали крестьян от крепостного права (на основах, не осуществленных нигде в мире, кроме России), и тех, что создавали русское земство, русский суд и русскую школу предреволюционного периода.

Здоровая государственность и здоровая армия невозможны без чувства собственного духовного достоинства, а русский человек утверждал его на вере в свою бессмертную, Богу предстоящую и Богом ведомую душу: вот откуда у русского человека то удивительное религиозно-эпическое и спокойное восприятие смерти – и на одре болезни, и в сражении, которое было отмечено не раз в русской литературе, в особенности у Толстого и Тургенева.

Но здоровая государственность и здоровая армия невозможны и без верного чувства ранга. И прав был тот капитан у Достоевского, который ответил безбожнику: «Если Бога нет, то какой же я после этого капитан?» Творческая государственность требует еще мудрости сердечной и вдохновенного созерцания, или, по слову Митрополита Филарета, сказанному во время коронования Императора Александра II – она требует, «наипаче таинственного осенения от Господня Духа владычного, Духа премудрости и ведения, Духа совета и крепости».

Этим духом и держалась Россия на протяжении всей своей истории, и отпадения ее от этого духа всегда вели ее к неисчислимым бедам. Поэтому верить в Россию, значит принимать эти глубокие и великие традиции, – ее воли к качеству, ее своеобразия и служения, укореняться в них и уверенно строить на них ее возрождение.

И вот когда западные народы ставят нам вопрос, почему же мы так непоколебимо уверены в грядущем возрождении и восстановлении России, то мы отвечаем: потому что мы знаем историю России, которой вы не знаете, и живем ее духом, который вам чужд и недоступен.

Мы утверждаем духовную силу и светлое будущее русского народа в силу многих оснований, из коих каждое имеет свой особый вес и кои все вместе ведут нас в глубину нашей веры и нашей верности.

Мы верим в русский народ не только потому, что он доказал свою способность к государственной организации и хозяйственной колонизации, политически и экономически объединив одну шестую часть земной поверхности; и не только потому, что он создал правопорядок для ста шестидесяти различных племен, – разноязычных и разноверных меньшинств, столетиями проявляя ту благодушную гибкость и миролюбивую уживчивость, перед которой с таким радостным чувством преклонился однажды Лермонтов («Герой нашего времени», глава I, «Бэла»); и не только потому, что он доказал свою великую духовную и национальную живучесть, подняв и пересилив двухсотпятидесятилетнее иго татар;

и не только потому, что он, незащищенный естественными границами, пройдя через века вооруженной борьбы, проведя в оборонительных войнах две трети своей жертвенной жизни, одолел все свои исторические бремена и дал к концу этого периода высший в Европе средний уровень рождаемости: 47 человек в год на каждую тысячу населения; и не только потому, что он создал могучий и самобытный язык, столь же способный к пластической выразительности, сколь к отвлеченному парению, – язык, о котором Гоголь сказал: «Что ни звук, то и подарок, и право, иное название еще драгоценнее самой вещи»… («Выбранные места из переписки с друзьями»);

и не только потому, что он создавая свою особую национальную культуру, доказал – и свою силу творить новое, и свой талант претворять чужое, и свою волю к качеству и совершенству, и свою даровитость, выдвигая из всех сословий «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» (Ломоносов);

и не только потому, что он выработал на протяжении веков свое особое русское правосознание (русский предреволюционный суд, труды российского Сената, русская юриспруденция, сочетающая в себе христианский дух с утонченным чувством справедливости и неформальным созерцанием права);

и не только потому, что он создал прекрасное и самобытное искусство, вкус и мера, своеобразие и глубина которого доселе еще не оценены другими народами по достоинству – ни в хоровом пении, ни в музыке, ни в литературе, ни в живописи, ни в скульптуре, ни в архитектуре, ни в театре, ни в танце;

и еще не только потому, что русскому народу даны от Бога и от природы неисчерпаемые богатства, надземные и подземные, которые обеспечивают ему возможность, – в самом крайнем и худшем случае успешного вторжения западных европейцев в его пределы, – отойти в глубь своей страны, найти там все необходимое для обороны и для возвращения отнятого расчленителями и отстоять свое место под Божьим солнцем, свое национальное единство и независимость…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: