Владимир Пичета - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II

- Название:Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издание Товарищества И. Д. Сытина

- Год:1911

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Пичета - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II краткое содержание

Вниманию читающей публики предлагается замечательный 7-томник. Замечателен он тем, что будучи изданный товариществом Сытина к 100-летней годовщине войны 12-го года, обобщил знания отечественной исторической науки о самой драматичной из всех войн, которые Российская империя вела до сих пор. Замечателен тем, что над созданием его трудилась целая когорта известных и авторитетных историков: А. К. Дживелегов, Н. П. Михневич, В. И. Пичета, К. А. Военский и др.

Том второй.

Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Характер и деятельность Александра I вовсе не представляют из себя какой-то исторической загадки. Таких людей, как Александр, история знает много. Не таков ли и современник Александра Каразин, который также долгое время был среди непонятных и загадочных личностей. Энтузиаст, либерал, крепостник и реакционер, Каразин вызывал много споров. Но Воейков уже дал ему в «Доме сумасшедших» эпитет «Хамалеона». Злая сатира Воейкова не принадлежала к числу объективных исторических источников, и, однако, теперь уже, пожалуй, мало найдется таких исследователей, которые не вынуждены будут согласиться с наблюдательным современником. Факты уничтожили романтический облик русского «маркиза Позы». Факты снимают ореол загадочности и драматичности и с императора Александра I. Современники, в конце концов, поняли прекрасно эту загадочную личность.

Старец Феодор Кузьмич

Английские и американские друзья Александра, обольщенные отзывом Лагарпа и письмами Александра, признавали в 1802 г. «появление такого человека на троне» феноменальным явлением, которое создаст целую «эпоху». Однако, должен был заметить Джефферсон в письме к Пристлею 29 ноября 1802 г., Александр имеет перед собою геркулесовскую задачу — обеспечить свободу тем, которые «неспособны сами позаботиться о себе». Но первые года уже несли с собой противоречие. И эти друзья должны утешаться тем, что для Александра «было бы нецелесообразным возбуждать опасения среди привилегированных сословий, пытаясь создать сейчас что-либо вроде представительного правления; быть может, даже нецелесообразным было бы обнаружить желание полного освобождения крестьян». Проходят годы, и прежняя «нецелесообразность» остается все в том же положении… Через шестнадцать лет (12 декабря 1818 г.) Джефферсон должен уже выразить сомнение: «я опасаюсь, что наш прежний любимец Александр уклонился от истинной веры. Его участие в мнимосвященном союзе, антинациональные принципы, высказанные им отдельно, его положение во главе союза, стремящегося приковать человечество на вечные времена к угнетениям, свойственным самым варварским эпохам — все это кладет тень на его характер» [52] Эта любопытная переписка, которую мы цитировали уж не раз и выше, опубликована г. Козловским в «Русской Мысли» за 1910 г.

. Для русских современников Александра эта «тень» его характера вырисовывалась еще рельефнее. Пушкин вспоминал впоследствии, как «прекрасен» был Александр, когда «из пленного Парижа к нам примчался»: «народов друг, спаситель их свободы».

«Вселенная, пади пред ним: он твой спаситель! Россия, им гордись: он сын твой, он твой царь!» так передал свое впечатление о московском пребывании Александра в 1814 г. кн. П. А. Вяземский.

Но куда же исчез этот энтузиазм через несколько лет?

«Варшавские речи» (1818), по свидетельству Карамзина, «сильно отозвались в молодых сердцах: спят и видят конституцию»; не у всех, однако, нашли они такой отзвук. Уже немногие, пожалуй, как декабрист М. А. Фонвизин, продолжали верить в «искренность свободолюбивых намерений и желаний» императора Александра. «Пора уснуть бы, наконец, послушав, как царь-отец рассказывает сказки» — вот впечатление Пушкина, высказанное в его «сказках». «Владыка слабый и лукавый… нечаянно пригретый славой» — вот другой отзыв Пушкина в известном шифрованном стихотворении. И даже старый воспитатель Александра, Лагарп, учивший своего воспитанника мудрости править, и тот должен был не без разочарования признаться в 1824 г.: «Я обольщался надеждой, что воспитал Марка Аврелия для пятидесятимиллионного населения… я имел, правда… минутную радость высокого достоинства, но она исчезла безвозвратно, и бездонная пропасть поглотила плоды моих „трудов со всеми моими надеждами“. В этом Лагарп был сам виноват, но за „минутную радость“ вознесет ли потомство Александра на высокий пьедестал?»

С. Мельгунов

Царское Село. (Альбом 1826 г.)

II. Либеральные планы в правительственных сферах в первой половине царствования имп. Александра I

Проф. В. И. Семевского

11 марта 1801 г. у княгини Белосельской в Петербурге был званый вечер. За ужином один из гостей, вынув из кармана часы, сказал по-французски: «Великому императору в эту минуту не очень-то по себе!» Наступило общее молчание, — и никто не спросил, что это значит, так как петербургское общество понимало возможность и даже необходимость катастрофы. Это понимала даже супруга наследника цесаревича, Елизавета Алексеевна, которая в письме к матери (7 августа 1797 г.) выражала надежду, что произойдет нечто особенное, и уверенность, что для успеха не хватает только решительного лица; в письме этом Павел прямо назван тираном. А вот приговор над временем Павла консерватора Карамзина: «Сын Екатерины… к неизъяснимому удивленно россиян, начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким уставам, кроме своей прихоти; считал нас не подданными, а рабами; казнил без вины, награждал без заслуг, отнял стыд у казни, у награды — прелесть; легкомысленно истреблял долговременные плоды государственной мудрости, ненавидя в них дело своей матери; умертвил в полках наших благородный дух воинский… и заменил его духом капральства. Героев, приученных к победам, учил маршировать, отвратил дворян от воинской службы; презирая душу, уважал шляпы и воротники; имея, как человек, природную склонность к благотворению, питался желчью зла; ежедневно вымышлял способы устрашать людей и сам всех более страшился»… Тем не менее, «в сие царствование… какой-то дух искреннего братства господствовал в столицах: общее бедствие сближало сердца, и великодушное остервенение против злоупотреблений власти заглушало голос личной осторожности» [53] Ср. о царствовании Павла в моем введении к переводу книги Брикнера «Смерть Павла I», Спб., 1907 г.

.

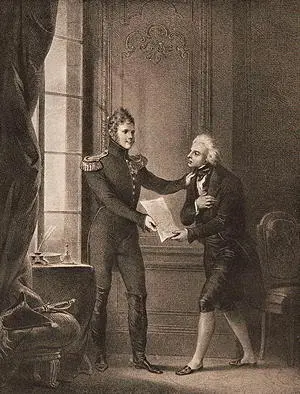

«Граф С. П. Румянцев получает от императора Александра указ об освобождении» (крестьян)

Указ о вольных хлебопашцах 1803 г.

Из Монитера, 3 мая 1803 г.: «С искренним удовлетворением, я дарую вам то, что вы у меня просили. Для меня ясно, что мотивы, которые вами руководили, принадлежат к тем великодушным порывам отзывчивых и твердых душ, которые во все времена содействовали счастью человечества; к этой дани должного, отдаваемой мною вам, я прибавляю еще надежду на счастливые результаты, которых не может не иметь указ, даваемый мною по вашему представлению; независимо от преимуществ, получаемых теми, к кому он относится, он должен содействовать улучшению земледелия и укрепить на непоколебимых основах общее благополучие: вот за что я считаю своим долгом быть вам признательным; мое расположение принадлежит вам навсегда, и как свидетельство моих чувств я прошу вас принять мой портрет»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: