Владимир Пичета - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II

- Название:Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издание Товарищества И. Д. Сытина

- Год:1911

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Пичета - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II краткое содержание

Вниманию читающей публики предлагается замечательный 7-томник. Замечателен он тем, что будучи изданный товариществом Сытина к 100-летней годовщине войны 12-го года, обобщил знания отечественной исторической науки о самой драматичной из всех войн, которые Российская империя вела до сих пор. Замечателен тем, что над созданием его трудилась целая когорта известных и авторитетных историков: А. К. Дживелегов, Н. П. Михневич, В. И. Пичета, К. А. Военский и др.

Том второй.

Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Крупное производство развилось в нечерноземной полосе России, когда-то бывшей центром сельскохозяйственной культуры. Это совершенно изменило характер производительного труда в этой полосе. Сосредоточение населения в этой местности превращало ее в весьма выгодный для сельского хозяйства потребительный рынок, тем более, что своего хлеба уже не хватало для прокормления, рынок питался хлебом, привозимым из черноземных губерний, где и урожаи были лучше и издержки производства меньше. И население находит для себя более выгодным отход на промыслы и фабрики. Свободное крестьянство бросает свои участки и идет в города. Видна тенденция к занятию неземледельческими промыслами. В общем, отход был настолько значителен (до 20 %), что некоторым наблюдателям из иностранцев казалось, что все взрослое население в некоторых районах ушло на заработки, оставив земледелие исключительно женщинам. Для развивавшейся промышленности этот отход имел первостепенное значение. Правительство рядом указов запретило покупку к фабрикам деревень с крестьянами.

Поэтому фабриканты стремились обеспечить себя рабочими руками, нанимая их из числа оброчного крестьянства. Из числа 95.202 рабочих, по данным 1804 года, вольнонаемных было 45.625 чел., или 48 %, причем наибольший % свободных рабочих приходился на долю полотняных фабрик, шелковых и кожевенных заводов. В этих производствах свободный труд почти вытеснил принудительный. В остальных производствах первенство остается за крепостным трудом — свободный труд представлен в очень незначительном количестве рабочих и растворялся в массе крепостного труда.

Купец Серебряков (Угрюмов)

Эти новые хозяйственные отношения должны были сказаться на помещичьем хозяйстве. Помещику стало маловыгодным поддерживать в нечерноземной полосе сельскохозяйственную культуру и извлекать ренту посредством приложения крестьянского труда к земле. Помещики предпочитают перевод крестьян на оброк с предоставлением им свободы в выборе занятия. Действительно, в полосе нечерноземной оброчный труд решительно доминировал. В некоторых губерниях: Ярославской, Костромской, Вологодской — % оброчных доходил до 83–85 %. В других нечерноземных губ.: Нижегородской, Олонецкой, Калужской, Петербургской, Владимирской, Новгородской, Московской, Тверской, Смоленской и Псковской, % оброчных был значительно ниже, но в общем он был выше % барщинного крестьянства. Совсем другая картина представляется в черноземной полосе: здесь царство барщинного труда. Так, в губерниях: Тульской, Рязанской, Орловской, Курской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, % доходил до 74 %, а наиболее развито было барщинное хозяйство в Курской (92 %), Рязанской (81 %), Тамбовской (78 %). Вся эта крепостная масса распределялась по территории в высшей степени неравномерно. В нечерноземных губерниях с развитым крупным рабовладением при сравнительно мелком землевладении рабочих рук хватало с излишком. Перевод на оброк достигался сам собою независимо от того, насколько это было выгодно помещику в смысле увеличения его ежегодного дохода. На черноземе — другая картина: здесь много земли, но мало населения. Здесь нельзя говорить об избытке труда; скорее в нем замечается недостаток. Земельная рента помещика могла быть увеличена только с помощью приложения барщинного труда.

Впрочем, в нечерноземной полосе барщинный труд прилагался не только к земле. Дворянство со второй половины XVIII века, оценив выгоды крупного производства, стало открывать суконные фабрики, обеспечив себе сбыт казенными заказами, и к началу XIX века около 50 % всех суконных фабрик были в руках виднейших лиц из русской аристократии.

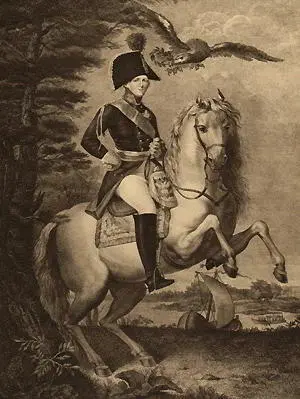

Император Александр I (Тип Кюгельхен — Валькера, грав. Кардели )

Благодаря развивавшемуся отходу и спросу на рабочие руки явилась полная возможность для помещиков увеличить размеры оброчных платежей. Действительно, повышение оброчных платежей было весьма значительное: пятирублевый оброк средины Екатерининского царствования увеличился местами до 20–25 руб. Около же столиц и промышленных центров размеры оброка были значительно выше. Впрочем, денежные отношения оброчных крестьян к помещику не исчерпывались только платежом оброка. Во многих имениях существовали дополнительные сборы в виде поборов натурой — салом, яйцами, мясом и т. д., разного рода работами — возить в город «столовый запас», посылать рабочих, давать подводы, строить в деревне барский дом и т. д. Оброчная система была не легка для крепостных. В своем стремлении по возможности интенсивнее использовать крепостную силу, помещики заходили далеко, предъявляя крестьянам такие требования, которые они были не в силах выполнить, и крестьянских доходов сплошь и рядом не хватало ни на уплату оброчных платежей, ни на выплату государственных повинностей, что и бывало причиной крестьянских волнений в царствование Павла, так как просьбы крестьян часто не приводили ни к чему. Зато в другом отношении оброчная система была предпочтительна: отдавая земледелию второстепенное значение в смысле получения с него ежегодного дохода и базируя его на денежных платежах и натуральных повинностях, помещики сплошь и рядом отдавали в пользование крестьянам всю свою землю, благодаря чему средний надел на душу в оброчных вотчинах равнялся 13–14 десятинам. Кроме того, помещик не жил в имении; приказчики, заботясь только о правильном поступлении податей, почти не вмешивались в распорядок крестьянской жизни, что и определило развитие самоуправления в оброчных имениях. В нечерноземной полосе барщина оставалась по преимуществу в мелких имениях и там, где помещики не открывали фабрик и заводов. Более крупное хозяйственное значение имела барщина в земледельческом труде черноземной полосы. С половины XVIII в. можно отметить в наиболее крупных имениях непрерывное увеличение барской запашки, так как законодательство не определяло количество барщинных дней, предоставив это усмотрению помещика. Закон же Павла I о трехдневной барщине большею частью был понят, как категорическое запрещение работать по воскресным дням, и вторая часть указа обыкновенно не приводилась в исполнение.

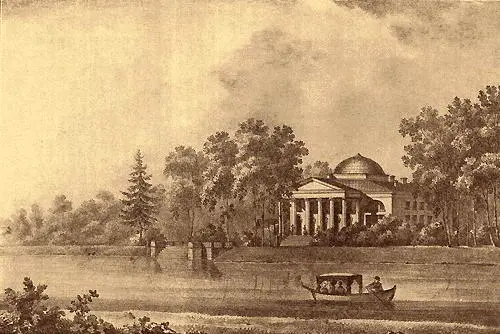

Загородный дом гр. Лаваля в С.-Петербурге (Альбом 1826 г.)

Избыточный хлеб сначала шел на потребности винокурения, а потом стал экспортироваться за границу. Поэтому, неудивительно, что встречались имения, в которых применялась 5–6-дневная барщина. Впрочем, ежедневная барщина сравнительно редкое явление. Она применялась там, где велось крупное хозяйство, но такого рода предприятия были редки, хотя с начала XIX века попытки вложения капитала в землю в интересах интенсификации сельского хозяйства становятся все чаще и чаще. Встречались и такие хозяйства, впрочем, сравнительно редко, в которых вся крестьянская земля присоединилась к помещичьей запашке, а крестьяне получали от помещика «месячину», едва достаточную для того, чтобы не умереть от голода. И распределение земли между крестьянами и помещиками было несколько иное в барщинной полосе, хотя и тут все-таки большая часть земли (около 2/3) была в руках крестьянина, что указывало на слабое развитие сельскохозяйственного предпринимательства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: