Владимир Пичета - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II

- Название:Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издание Товарищества И. Д. Сытина

- Год:1911

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Пичета - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II краткое содержание

Вниманию читающей публики предлагается замечательный 7-томник. Замечателен он тем, что будучи изданный товариществом Сытина к 100-летней годовщине войны 12-го года, обобщил знания отечественной исторической науки о самой драматичной из всех войн, которые Российская империя вела до сих пор. Замечателен тем, что над созданием его трудилась целая когорта известных и авторитетных историков: А. К. Дживелегов, Н. П. Михневич, В. И. Пичета, К. А. Военский и др.

Том второй.

Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

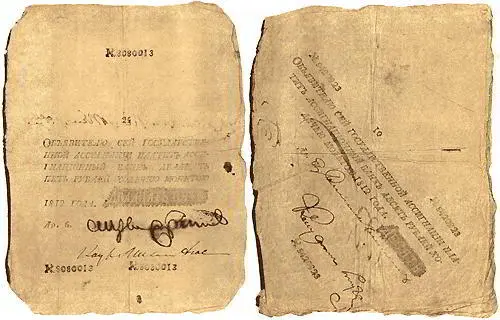

Ассигнации (Из коллекции А. И. Станкевича)

Основная мысль финансовой реформы Сперанского заключалась в том, что «всякий финансовый план, предлагающий способы легкие и не помогающий в расходах, есть явный обман, влекущий государство в погибель». Поэтому он предлагал «сильные меры и важные пожертвования». План его распадался на 2 части: первая касалась 1810 г., а вторая — последующих лет. Ближайшей задачей финансового управления Сперанский считал: 1) прекращение выпуска ассигнаций, 2) сокращение расходов, 3) установление лучшего контроля над государственными издержками и 4) новые налоги. Необходимость последних может быть доказана обществу, по мнению Сперанского, если оно будет убеждено, что «не действием произвола, но точно необходимостью, признанной и представленной от совета, налагаются налоги».

Во исполнение плана Сперанского манифест 2 фев. 1810 г. признал тяжелое финансовое положение страны и объявил ассигнации государственным долгом — с неожиданным добавлением:-«так, как и всегда оне признаваемы были»; обеспечением их должны служить все богатства страны, новый их выпуск прекращается, и деятельность ассигнационного банка ограничивается одним променом ветхих ассигнаций на новые. С другой стороны, манифест обещал сокращение расходов в 1810 г. на 20 млн. р. с тем, чтобы сокращение затем продолжалось в течение всего года, если к этому представится возможность. Суммы, полученные от сокращения расходов, должны идти на уплату государственных долгов. Все чрезвычайные расходы должны проходить через Государственный Совет. Затем увеличивались подушная подать и оклады и сборы с мещан и купцов, повышалась цена соли (с 40 к. за пуд до 1 р.), вводился налог на все земли по 50 коп. с ревизской души данного имения, увеличивалась цена гербовой бумаги, возвышались таможенные пошлины и проч. Наконец было прибавлено, что смета на 1811 г. «будет возвещена в течение сего года заблаговременно».

Ф. А. Голубцов (министр финансов с 1807–1810 гг.)

Государственный Совет, со своей стороны, обсуждая вопрос о затруднительном положении государства, высказал, между прочим, мысль, что в финансовых делах необходима гласность, «потому что тайна заставляет предполагать большее, чем есть в действительности». Казалось, таким образом, наступает новая эра финансового управления. Но это только казалось или могло казаться: порядок, возвещенный манифестом 2 февр. 1810 г., просуществовал недолго, и потому не успел дать тех результатов, которых от него можно было ожидать. Через два года с небольшим после составления своего финансового плана Сперанский был удален от дел, и правительство отказалось от его проекта; но и за эти 2 года ему удалось сделать далеко не все: противодействие придворных дворянских кругов, оппозиция министра финансов Гурьева, всеобщее недовольство новыми налогами, новые военные затруднения — все это расстраивало «план» Сперанского и ослабляло его значение.

В том же 1810 г., относительно которого были обещаны всевозможные сокращения в расходах, издержали 241 млн. р., что давало дефицит, на покрытие которого выпустили ассигнации на 43 млн. р. Внутренний заем 1810 г. дал до 13 млн. р. банковыми билетами и ассигнациями, государственных имуществ было продано всего на 1/ 5предполагавшейся суммы, что, по мнению Сперанского, зависело от беспорядочного управления ими; комиссия погашения долгов, учрежденная в 1810 г., не оправдала надежд, на нее возлагавшихся: ассигнаций было уничтожено всего на 5 млн. р.; монетная система не была упорядочена. Наиболее удачной мерой, не вызывавшей неудовольствия против Сперанского, было введение в 1810 г. покровительственного таможенного тарифа, который узаконивал протекционизм начала царствования Александра I (мы имеем в виду частичные запретительные тарифы 1804–1805 г.). Тариф 1810 г., дав сильный толчок русской фабричной промышленности, ближайшим образом сказался в улучшении вексельного курса, что обнаружилось в постепенном, но неуклонном росте стоимости ассигнационного рубля: в январе 1811 г. он стоил 19,8 коп. сер., а в декабре — уже 29,7 коп. сер.; этот рост продолжался до сентября 1812 г., когда ассигнационный рубль стоил 64 коп. сер., после чего цена его падает, спустившись в декабре до 42 коп. сер.

Д. А. Гурьев

Не больше повезло второй части «плана» Сперанского, которая имела целью упорядочить на будущее время (после 1810 г.) доходы и расходы государства, показав, как должны составляться «образцовые» сметы. Правила относительно этого были изданы 29 авг. 1810 г.; они вносили больший порядок в счетоводство, давали твердые начала отчетности и поверки финансового управления, но и они не спасли 1810 год от дефицита. Мало пользы они принесли и в последующие годы. Дело в том, что деятельность Сперанского в области финансов (как уже было указано выше) встретила сильное противодействие со стороны министра финансов Гурьева, который примкнул к сановной оппозиции Сперанскому и не мало содействовал его падению. Гурьев систематически тормозил проведение реформ, намеченных Сперанским, желая, очевидно, доказать их непрактичность. Согласно журналу Государственного Совета от 29 авг. 1810 г. он должен был составить на 1811 год «образцовую» смету, но в декабре этого года Гурьев донес Государственному Совету, что составить такой сметы он не мог, так как министерства еще не образовались окончательно (в том числе и Министерство Финансов) и поэтому не составили частных смет. Основываясь на этом, Гурьев составил смету по старому образцу, и по ней предвиделся дефицит в 44.836.094 рубля [184]. Государственный Совет в департаменте государственной экономии даже увеличил этот дефицит, найдя, что к нему надо присоединить еще 4.276.000 р. по двум статьям. Но чтобы избежать дефицита, он решил сократить расходы, надбавить доход по разным статьям, отсрочить платежи банку сумм от 25-летней экспедиции при заемном банке, произвести займы от Кабинета и Удельного департамента и причислить от доходов прежних лет «примерно 3 млн. р.». В результате такой работы дефицитная смета оказалась не только бездефицитной, но даже предполагался остаток в 6.800.000 р. Действительность разрушила эту иллюзию, и 1811 год закончился с дефицитом, который был лишь немногим меньше предположений Гурьева — он равнялся 40.406.834 р. Для покрытия дефицита выпустили ассигнации, что было уже прямым нарушением «плана» Сперанского.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: