Валентин Рунов - Афганская война. Боевые операции

- Название:Афганская война. Боевые операции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-54415-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Рунов - Афганская война. Боевые операции краткое содержание

В последних числах декабря 1979 г. ограниченный контингент Вооруженных Сил СССР вступил на территорию Афганистана «…в целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных условий для воспрещения возможных афганских акций со стороны сопредельных государств». Эта преследовавшая довольно смутные цели и спланированная на непродолжительное время военная акция на практике для советского народа вылилась в кровопролитную войну, которая продолжалась девять лет один месяц и восемнадцать дней, забрала жизни и здоровье около 55 тыс. советских людей, но так и не принесла благословившим ее правителям желанной победы.

Афганская война. Боевые операции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

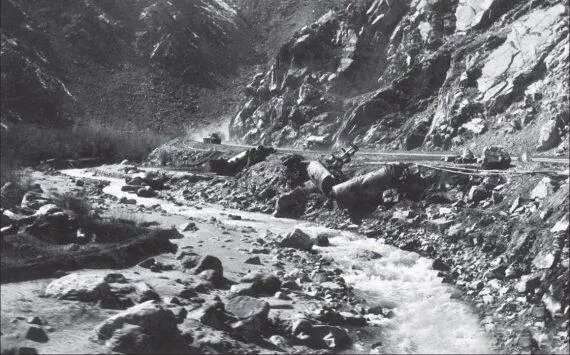

Большую сложность представляло восстановление разрушенных мостов. Иногда частичное разрушение моста удавалось компенсировать засыпкой грунта. Однако чаще всего разрушения были столь значительные, что восстановление моста на старой основе в короткие сроки становилось практически невозможным. В этих случаях практиковалась наводка новых мостовых переходов с помощью мостоукладчиков МТУ-20, ТММ и элементов «переход».

При разрушении моста с пролетом более 20 м он восстанавливался с использованием разборного металлического моста РММ-4.

Особую трудность при восстановлении дороги вызывали обрушения проезжей части дороги на карнизном участке. Основным способом преодоления таких участков являлось возведение подпорных стенок и уширение проезжей части дороги за счет заглубления в скалу. Восстановление дороги производилось последовательно, участками. При возведении подпорных стенок широко использовались местные материалы (грунт, камень), земленосные мешки, техническая ткань. Для устойчивости подпорных стенок из камня их армировали хворостом, металлическими сетками, а для заполнения пустот каменной кладки каждый слой камня присыпался грунтом. В ряде случаев для восстановления подпорных стенок с успехом использовались также освободившиеся ящики из-под артиллерийских снарядов, заполненные грунтом или щебнем, которые сбивались друг с другом гвоздями и крепились к грунту с помощью анкеров.

Восстановление подпорных стенок осуществлялось и по другим конструктивным решениям. Как показала войсковая практика, весьма эффективным являлось восстановление подпорных стенок с использованием габионов, выполненных из металлической сетки, и других высокопрочных гибких материалов, в том числе и из технической ткани.

При охране дорожно-мостовых объектов (мостов, плотин, тоннелей, подпорных стенок, проходящих по ущельям) основу обороны обычно составляли взводные опорные пункты. При их инженерном оборудовании отрывались основные и запасные окопы для мотострелковых отделений, БМП (БТР), приданных танков, орудий и минометов, а также небольшие погребки для боеприпасов. Для наблюдения и управления боем оборудовался командно-наблюдательный пункт командира взвода, устраивались блиндажи (землянки) для личного состава. Все возведенные фортификационные сооружения соединялись ходами сообщения. В незанятых постройках, находящихся за пределами опорного пункта на удалении 500-1000 метров и более, выставлялись наблюдательные посты, для которых подготавливались окопы и перекрытые щели, а сами строения приспосабливали для ведения огня.

При фортификационном оборудовании позиций широкое применение находили сооружения из камнебута, глины с примесью соломы или сухой травы, а также сборные железобетонные пулеметные сооружения промышленного изготовления (СПС и СПСМ), списанные БМП, БТР и танки. В горах максимально использовались защитные и маскирующие свойства местности. Для создания сооружений приспосабливались крупные валуны, скальные глыбы, выступы и углубления. Широкое применение находили сооружения полузаглубленного и насыпного типов с использованием камня, земленосных мешков и грунта.

При размещении взводного опорного пункта у крепости или других заброшенных построек в них оборудовались все необходимые для жизни и быта помещения, склады для боеприпасов, имущества и продовольствия, КНП командира взвода. В глинобитных заборах (дувалах), ограждающих двор, устраивались амбразуры, а из кирпича-сырца или самана возводились примкнутые к стенам стрелковые ячейки для ведения огня вдоль стен и по территории внутри двора. На плоских крышах строений устраивались закрытые сооружения для ведения огня и наблюдения. Для этого использовались земленосные мешки, саман, заполненные грунтом ящики из-под боеприпасов. Окна построек заделывались кирпичом-сырцом. Перед входом в строения устраивались из камня или кирпича защитные стенки. Вокруг крепости (постройки) отрывались окопы для танков, БМП, БТР, орудий и — минометов, мотострелковых отделений и укрытия для — автомобилей. Сама крепость (постройка) соединялась с внешними фортификационными сооружениями ходами сообщения.

При охране и обороне аэродромов, пунктов дислокации войск, гидротехнических сооружений и других важных объектов основу позиций подразделений составляли позиции мотострелковых отделений и взводов, усиленных танками, орудиями и минометами, которые располагались на удалении 700–800 метров друг от друга по периметру охраняемого объекта, а также на ближних и дальних подступах к нему. На позиции отделения отрывались участки траншей, устраивался окоп для БМП (БТР) и блиндаж, соединенные между собой ходами сообщения. К окопу для танка примыкал погребок для боеприпасов и блиндаж для экипажа. Ход сообщения был устроен так, что экипаж мог быстро и без труда проникнуть в танк через нижний десантный люк, не подвергая себя опасности попасть в зону огня противника. КНП командира взвода оборудовался на позиции одного из отделений и с позициями других отделений и ряде случаев связывался ходами сообщения.

Земляные работы производились либо вручную, либо, если позволяли условия местности, с применением инженерной техники. В последнем случае использовались полковые землеройные машины ГЗМ-2 и траншейные машины БТМ-З, ТМК-2 и котлованные машины МДК-3. Тактико-технические характеристики землеройных машин приведены в приложении.

Во всех случаях фортификационные сооружения возводились с таким расчетом, чтобы они лучше вписывались в рельеф местности и находились вне зон возможных обвалов, камнепадов, оползней, селевых потоков и затопления в период ливней и паводков, снежных лавин. Для их защиты от затопления поверхностными водами устраивались нагорные канавы, а от заносов песком — барьеры и вертикальные экраны.

Исходя из применяемых мятежниками средств поражения основная часть фортификационных сооружений устраивалась для защиты от пуль и осколков, а укрытия для личного состава, боеприпасов и ГСМ оборудовались для защиты от прямого попадания мин и реактивных снарядов. Ввиду того что выбор местных материалов, как правило, был ограничен глиной и камнем, защитные толщи сооружений, брустверов устраивались из мешков, наполненных грунтом, или камня, уложенного насухо или скрепленного глиняным раствором. Для исключения рикошета пуль и осколков бруствер из камня присыпался мягким грунтом или обкладывался дерном.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: