Наталья Богатырёва - «В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников.

- Название:«В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Прометей»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7042-2333-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Богатырёва - «В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников. краткое содержание

«В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для начала нам надо было завоевать авторитет. У них ведь какие приоритеты? Футбол, гитара, блатная песня. Мы им доказали: то, что они поют, – это детский лепет, а вот настоящую блатную песню им Максим Дмитриевич Кусургашев споёт. Или вот иду после уроков – они на гитаре бренчат. «Что поёшь?» – «Песню» – «Какую песню?» – «Блатную» – «Какая же это блатная? Это нэповская песня, 20-е годы. Это не блатная песня». И они начинают слушать, им это интересно, про блатную песню. «А какая блатная песня?» – «А та, что я вам на дом задал сегодня» – «Как?!» – поражаются они. – «Вам что на дом задали? Главу в «Капитанской дочке», где пугачёвцы поют: «Не шуми ты, мати зелёная дубравушка…» Вот это настоящая разбойничья песня!»

Потом мы выиграли у них в волейбол. Они сказали: «Ну, волейбол – это для интеллигентов игра. Вот в дыр-дыр мы вас пометём!» (дыр-дыр – дворовый футбол). А среди нас были почти все – молодые преподаватели-разрядники. Естественно, обыграли их и в футбол: десятерых – впятером. Они таких учителей не видели и преисполнились к нам какого-то странного почтения, потому что мы всё делали лучше их – причём, на их поле. Потом организовали для них летние спортивные лагеря, водили на Волгу. Когда шли через деревни, предлагали местным сыграть в футбол… на молоко. Они выставляли два ведра молока, мы – ведро сухофруктов. И, как правило, мы выигрывали (у нас учились ребята, которые за «Локомотив» играли) и забирали и то и другое… Они нас обожали, после окончания школы долго звонили…» [29]

В 1962-м Ю. Ряшенцев был приглашён в журнал «Юность» на должность литературного консультанта. «Всё-таки я чувствовал, что моё дело-литература. Мне хотелось писать стихи. Но когда начал работать и сидел в кабинетике в редакции, долго не мог понять: это что, работа?! Можно в любой момент встать, пойти выпить кофе… А в классе 45 волков против тебя сидит, и с ними надо справляться» . [30]Но и став известным поэтом, Ряшенцев оставался педагогом. Почти сорок лет вёл поэтический семинар, воспитывал будущих поэтов, среди которых много известных (А. Дидуров, И. Кабыш, В. Павлова, В. Иноземцева и др.). А в какой момент возникла у Ряшенцева любовь и тяга к большой поэзии?

«Первая настоящая, неплатоническая любовь к стихам возникла у меня к творчеству поэтов, которых сейчас ни в грош не ставят, но которые на самом деле были очень интересны. Это те немногие советские поэты, которые не стали верноподданными, не стали писать советские стишки. Это был Светлов. Это был Луговской с «Курсантской венгеркой». Это был Николай Тихонов с его сборниками «Брага» и «Орда». Я приобщил к нему Юрку Визбора, и тот страшно Тихонова полюбил… О них надолго замолчали, но они были, эти поэты!

Я пришёл к серьёзной поэзии, к тем, кто был запрещён и стал появляться в 50-е годы. Гумилёва я, правда, знал и раньше. Ахматову я читал, ничего не понимая, наизусть, вслух: «Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король». Стихи, которых она сама стеснялась, не любила. А мне они очень нравились. Ничего не понимал: кто там кому изменил, кто от кого родил, но мне нравилась сама музыка стиха. К Пушкину, Лермонтову и в особенности к Некрасову я был до поры до времени холоден, поскольку их нам читали в школе. Есенин интересовал больше, хотя и к нему я был довольно спокоен. Потом пришёл черёд переводной поэзии. Киплинга, которого чем хуже переводишь, тем он лучше выглядит. Берне в переводах Маршака. Потом появились Цветаева, Мандельштам. Пастернак был всегда, но был непонятен мне. Не было ключа. Я не понимал, что такое: «сад набит пиковой мастью воронья» или «вокзал – несгораемый ящик разлук». Потом, когда я прочёл статью Цветаевой о Пастернаке в её книге «Искусство при свете совести», многое стало понятным. К Маяковскому был довольно спокоен всегда. Долгое время меня интересовала техника стиха больше, чем содержание. Поэтика интересовала больше поэзии.

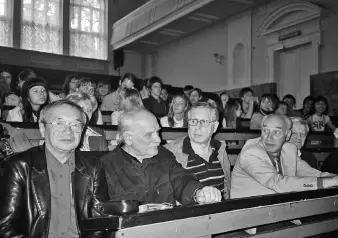

Ю. Ким, П. Фоменко, Ю. Ряшенцев, Г. Бабушкин, Л. Зиман в МПГУ

У нас одно время жил детский писатель Борис Владимирович Папаригопуло, один из самых умных людей, которых я знал. Он происходил из очень аристократической семьи и даже сидел за одной партой с цесаревичем в кадетском корпусе. А тогда ему негде было жить, и мама выделила ему комнату как старому другу. Он большое влияние имел на меня. Когда я пришёл к нему в очередной раз в растрёпанном виде с футбольного поля, он сказал мне: «Когда ты делом будешь заниматься? Что тебя интересует, поэтика? Ну и занимайся поэтикой! Бери словарь Квятковского… » [31]

И Юрий Евгеньевич занялся поэтикой. И наступил момент, когда счастливое сочетание таланта, ума, эрудиции, трудолюбия явило такие образцы поэзии, которые можно назвать совершенными. Потому что Ряшенцеву подвластно всё. Откуда берутся у него эти летучие строки, эти образы, рождающие живой, просторный, гулкий и ветреный мир? Каким чудом сопрягаются слова в фантастические рифмы, виртуозные строфы? Тут тебе верлибры и терцины, сонеты и… частушки. Он даже собственную строфу изобрёл, как, уж извините за сравнение, Пушкин – «онегинскую строфу»! И ведь не холодный эксперимент, а живая, страдающая и любящая душа видна в этих стихах! Юрий Ряшенцев – один из тех поэтов-шестидесятников, чей талант не оскудел и не иссяк. Он много и плодотворно работает и пишет всё лучше, пронзительнее и – прозрачнее, доступнее. И это хорошо, потому что лирика Ю. Ряшенцева в силу своей сложности, интеллектуальности известна гораздо меньшему числу людей, чем его песни.

Да, Юрий Ряшенцев – поэт Божьей милостью. Сам он так определяет сущность поэта: «Поэт – это профессия, которая позволяет делать состояние предметом искусства. Если ты поэтически воспринимаешь действительность, но не можешь это выразить, то ты всё-таки не поэт. И если ты умеешь слагать слова, но не имеешь поэтического состояния, то ты тоже не поэт»? [32]

А на одной из встреч со студентами привёл замечательные слова (к сожалению, не вспомнил автора): «Поэзия – это слово в воспалённом состоянии». И добавил: «С температурой 36,6 стихов не напишешь. Она должна быть к сорока!»

…Какие в стихах Ряшенцева точно схваченные и запечатлённые моменты жизни, движения души – остро и изящно одновременно. То, что ты ощущаешь смутно и невнятно, он обнажает молниеносно и точно: «Обещаний такой беспощадный излишек и такая нехватка немедленных жестов судьбы…»

Как прелестны прозрачные строки с внутренней рифмой: «По наберЕжной по небрежной». Какая полнота жизни и чистота души, любящей и нежной. В одном стихотворении есть сочетание «бульвара пасмурный уют». Вот такое же ощущение от стихов Ряшенцева: уют, но не пасмурный, а щемяще-печальный и счастливый. Ведь счастье и беда в его стихах всегда рядом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: