Михаил Яснов - Путешествие в чудетство. Книга о детях, детской поэзии и детских поэтах

- Название:Путешествие в чудетство. Книга о детях, детской поэзии и детских поэтах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ДЕТГИЗ»

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9905807-2-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Яснов - Путешествие в чудетство. Книга о детях, детской поэзии и детских поэтах краткое содержание

– Для чего тебе две руки?

Взрослые, наверное, думали, что ребёнок ответит примерно так: чтобы что-нибудь построить из кубиков, слепить из пластилина, то есть сделать нечто познавательное, а то и необходимое для своего детского хозяйства. Но тот ответил:

– Одна рука нужна, чтобы держать маму, а другая – папу!..»

Путешествие в чудетство. Книга о детях, детской поэзии и детских поэтах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И вот живой

Городовой

Явился вмиг перед толпой.

Ай, ай!

Тяни, подымай! [14] Кушнер А. Ночной парад / Избранные стихотворения. Нью-Йорк, 2003. С. 128–129. О «цитатных совпадениях» «Двенадцати» и «Крокодила» пишут и исследователи Блока и Чуковского – М. Петровский, Б. Гаспаров, И Паперно и др.

Очередной урок чтения нашей антологии – понимание всей силы и глубины традиции, подхваченной затем советскими детскими поэтами.

Мы уже привыкли к сетованиям на отсутствие во многих детских стихах сюжетности. Изобретать сюжет, писать повествовательное стихотворение по разным причинам стало сложно. Детский поэт перестаёт быть рассказчиком. Акцент сместился в сторону лирической миниатюры, бытовой зарисовки, басни, азбуки, скороговорки, загадки, словесной игры, анекдота.

Но стоит нам втянуться в историю детской поэзии, как мы сталкиваемся прежде всего и именно с сюжетом. На протяжении двух веков русские стихи для детей в основном рассказывались : сказки, баллады, повести в стихах, житейские истории, иллюстрации к Библии, к святым заповедям составляли суть детской поэзии. Н. Некрасов и его последователи обогатили поэтический опыт ребёнка, введя его в круг тем и сюжетов большой поэмы.

«Четыре века русской поэзии детям» заставляют и нас по-новому оценить значение стихотворного повествования в кругу детского чтения. Более того: мы можем вычленить целый ряд особых сюжетов, в разных вариациях проходящих через всю историю детской поэзии (наподобие уже упоминавшегося «сюжета о птичке»), – от самых узких до всеобъемлющих («сюжет» доброты, милосердия, социальной справедливости). Чтение антологии по таким «сюжетам» систематизирует картину мира детской поэзии, наполняет её гармонией, заставляет сравнивать день нынешний и день минувший, извлекая из прошлого нужное и важное для сегодняшней жизни.

Попробуем выбрать из всего многообразия хотя бы два сюжета, наиболее ярко вписывающихся в мир классической детской поэзии, и проследим – пускай бегло и схематично – за их движением, за развитием детской души. Ограничиваюсь первым томом – с этой точки зрения наиболее благодатным для читателя.

Несомненно, самый главный, обширный и богатый сюжет – природа глазами ребёнка . Разумеется, эта огромная тема – и можно разве только коснуться того, как пейзажи, картины, явления живой природы отображали развитие детского сознания.

Почитаем нашу антологию – на первых порах природы как таковой ещё практически нет в авторской детской поэзии. Как в своё время братья Лимбурги «открыли» существование тени и сделали её предметом живописи – так и в детской поэзии ещё предстояло открыть смену времён года, растения, животных. Если в стихах и мелькало нечто «природное», то всего лишь как понятное отроку сравнение, необходимая параллель к нравоучению:

Древо старое трудно пересаждати,

такожде нравы старых изменяти.

В литературе классицизма поэт, пишущий для детей, оперировал общими представлениями о природе, свойственными эпохе. По выражению Я. Княжнина, поэт был искусным «списателем естества»: холст, мрамор казались воспитателю куда важнее, чем общение ребёнка с самой природой. «Терны» и «оливы» у М. Хераскова – символы жизненного пути, а не сама жизнь; «небеса лазурны» и «ветры бурны» – антитезы поэзии, а не живое наблюдение. Даже в весьма «сердечной» по тем временам песенке Н. Смирнова «Покинутое дитя» природа всего лишь символический соучастник несчастья:

И солнышко теперь луч светлый скрыло свой,

По маменьке грустит природа вся со мной…

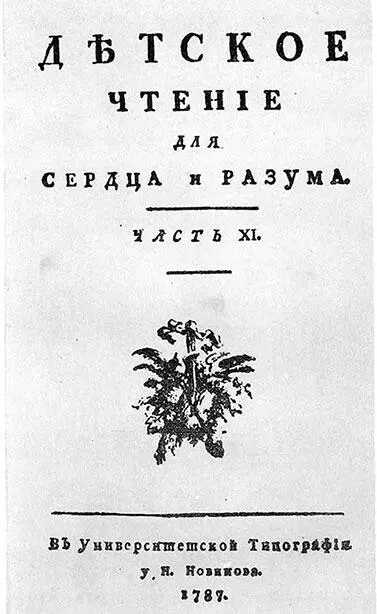

У Н. М. Карамзинав стихах, опубликованных в первом русском журнале для детей «Детское чтение для сердца и разума», зримо расцвели «перси нежныя Природы». Юные чувства становятся сопричастны её миру:

В лугах печаль со мною бродит.

Смотря в ручей, я слёзы лью;

Слезами воду возмущаю,

Волную вздохами её.

С детской поэзии сентиментализма и раннего романтизма природа овладевает сердцами молодых читателей, обретает разнообразные, порой акварельные оттенки, появляется тонко увиденная подробность. Правда, это ещё не ребёнок смотрит – это поэт повествует о вполне взрослых вещах, но внятных и детям. Отсюда и пошла богатейшая лирика природы, составившая славу нашей детской классики.

По-разному шло накопление поэтического опыта. Например, в стихах Л. Модзалевского представители животного мира становятся равноправными участниками детской жизни. Мотылёк, рыбка, жаворонок, соловей, воробьи – у каждого появилось «своё лицо». Но интересно сравнить эти стихи с чуть ранее написанными стихами А. Фета на ту же тему – «Рыбка», «Мотылёк мальчику»: видишь, что Модзалевский, в соответствии со своими педагогическими представлениями, буквально адаптирует Фета, приспосабливает его к более юному возрасту.

А вот в стихах Аполлона Майкова появляются образы, словно открытые самими детьми:

Только жучка удалая

В рыхлом сене, как в волнах,

То взлетая, то ныряя,

Скачет, лая впопыхах.

Это многократно повторенное «ая» оглашает звонким лаем всю строфу – эталонную для детской поэзии.

О Некрасове, Полонском, Плещееве, Сурикове, о Бунине, о Есенине столько уже написано в связи с их детской лирикой природы, что грешно повторяться. Хочу только вслед за Е. Путиловой привести отрывок из письма Плещеева Сурикову, в котором сформулирована общая идея таких стихов, что «по содержанию своему могли быть напечатаны в журнале для детей, т. е. чтобы мотив был взят из природы или чтобы они были сказочного содержания, но с какой-нибудь мыслью, имеющей воспитательное значение» [15] Четыре века русской поэзии детям. Т. 1. С. 720.

. Несколько позднее о том же писал большой знаток и «подражатель» детской народной поэзии А. Коринфский, утверждавший, что вхождение в мир природы – главная задача поэта, «желающего говорить с будущими людьми» [16] Четыре века русской поэзии детям. Т. 1. С. 32.

. Этими соображениями и были проникнуты многочисленные описания детскими поэтами родной природы – и в лучших, и в весьма посредственных произведениях.

История детской поэзии убеждает, как легко в стихах о природе клишировать буквально всё, – особенно об этом свидетельствует конец XIX века. Будь это «ясная лазурь», «солнышко-краса», «птичек хоры», «блеск красоты» у Д. Садовникова и А. Боровиковского или – с противоположным знаком – «мертвенный покой», «вой метели», «зловещие тучи» у А. Михайлова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: