Мария Дегтярева - Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век

- Название:Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви»

- Год:2015

- Город:Моква

- ISBN:978-5-88017-470-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Дегтярева - Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век краткое содержание

Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

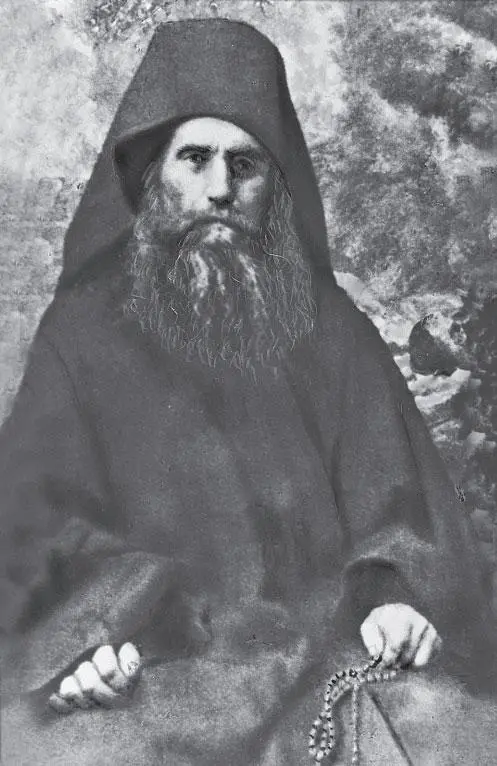

Год спустя, 20 ноября 1866 года, послушник Василий был пострижен в мантию с наречением имени Варнава, а через шесть лет рукоположен в иеромонаха. К тому времени о. Варнаву знали богомольцы со всех концов России. Это и побудило наместника монастыря архимандрита Антония определить для него в качестве места служения и молитвы Пещерное отделение Гефсиманского скита.

У аналоя в уединенном домике с самой простой обстановкой было развязано множество жизненных узлов, в Таинстве Исповеди открывались грехи, забытые или утаенные. Опытность о. Варнавы граничила с прозрением. Многим беднякам старец помогал, обращаясь к более состоятельным из своих духовных чад. Одним из таких усердных жертвователей на протяжении многих лет оставался известный в те годы петербургский купец Василий Николаевич Муравьев. Не только частные лица, но и храмы и монастыри получали от него необходимые средства. Порой через руки старца проходили и весьма значительные суммы, сам же он по-монашески довольствовался малым, будучи необыкновенно воздержанным и в еде, и в одежде.

Наконец, пришло время ему исполнить и благословение старца Григория. В начале 1860-х годов в Нижегородской губернии, неподалеку от селения Выкса, он подыскал уединенное место для закладки нового женского монастыря. Возведение обители с двумя соборами – в честь Святой Живоначальной Троицы и Иверской иконы Божией Матери – потребовало немалых вложений. И снова помощником о. Варнавы в деле устроения нового монастыря был его духовный сын В. Н. Муравьев.

В начале XX века Выксунская обитель стала центром духовного просвещения для всех окрестных жителей, а о. Варнава долгие годы был для ее насельниц внимательным духовником. «Кормильчиком» называли его сестры, «кормильцем» был он и для сотен и тысяч людей, обращавшихся к нему за духовным советом.

На рубеже двух эпох

Старец Варнава вел строгий подвижнический образ жизни, спал не более трех часов в сутки, постоянно пекся о людях и о святых обителях. Господь удостоил его дара неразвлекаемой молитвы и прозорливости. Ему были открыты судьбы не только отдельных лиц, но и всей России и Православной Церкви.

Гефсиманский скит Троице-Сергиевой Лавры. Начало ХХ в.

В разных концах страны раздавались в те годы предупреждения о наступающих тяжелых временах. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, старцы Оптиной Пустыни, дивеевские подвижницы прямо и иносказательно обращались к соотечественникам, призывая их соблюдать установления Церкви. К этим «пророкам в отечестве своем», чей голос далеко не всегда бывал услышан, принадлежал и о. Варнава. Он говорил о десятилетиях богоотступничества и гонений на Церковь, но даже в такие моменты ободрял надеждой на последующее возрождение Православия: «Преследования против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханные доныне горе и мрак охватят все и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже невмоготу станет терпеть, то наступит освобождение. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет». [23] Новопрославленные Радонежские святые: Преподобный Варнава Гефсиманский. Житие. Духовные поучения. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. С. 43.

Есть свидетельства, что предупреждение о предстоящем испытании получил от старца и Государь Николай Александрович, посетивший его в начале 1905 года, после трагических событий в Петербурге, которые произошли вследствие чрезмерной «ревности» людей, ответственных за наведение общественного порядка. Сохранилось предание о том, что преподобный Варнава благословил Царя, так же как и преподобный Серафим Саровский в письме, переданном Николаю Александровичу одной из дивеевских стариц, – принять мученический венец и терпеливо нести крест, который Господу угодно будет на него возложить в свое время.

Старец Гефсиманского скита Варнава до последних дней своей жизни укреплял тех, кому суждено было дожить до времени испытаний, а по кончине своей в 1906 году оставил по себе достойного преемника для окормления стада Христова в годы гонений. Его духовному сыну и преданному помощнику Василию Николаевичу Муравьеву предстояло вступить на путь духовного подвига и спустя годы явиться в своем отечестве с ангельским именем Серафим. Тихая, уединенная Вырица должна была сохранить, как неугасимую лампаду, благодатный источник духовного опыта и духовной силы.

Новопрославленные Радонежские святые. Преподобный Варнава Гефсиманский. Житие. Духовные поучения. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006.

Филимонов В. П. Святой преподобный Серафим Вырицкий и Русская Голгофа. СПб.: Статисъ, 2004.

Русский святогорец

Преподобный Силуан Афонский

1866–11(24).09.1938

Память 11 сентября; в Соборе Афонских преподобных – 2-я Неделя по Пятидесятнице; в Соборе Тамбовских святых – 28 июля

По образу служения старец Силуан занимает особое место среди святых Русской Православной Церкви XX века. Земная жизнь его окончилась в 1938 году. Он не оказался среди исповедников и мучеников за Христа, ему был уготован путь подвижничества, но, будучи молитвенником за мир, он глубоко переживал драму своего времени…

Из огня

Мир удерживал Симеона крепко. В ранней юности возгоревшийся желанием монашеского образа жизни, он тем не менее не избежал соблазнов мира, но, покаявшись после некоего видения, вернулся к своему прежнему стремлению. Затем – военная служба. Отец хотел, чтобы Симеон прошел ее прежде окончательного избрания жизненного пути.

Родительское благословение привело юношу из Тамбовской губернии в столицу. Возможно, отец надеялся, что строгий распорядок солдатской жизни с его дисциплиной изменит душевный настрой сына в сторону большей практичности, а юношеские мечты о монашестве понемногу войдут в спокойное русло мирского благочестия. Расчет оказался верным: в казарме при многолюдстве и постоянной занятости держать ум в молитве было невозможно. Внешние условия располагали к тому образу жизни, который вели его сверстники. А душа страдала от суеты, от «голода» по молитвенной жизни и еще от того, что, ощутив призыв Божий, Симеон не нашел в себе сил и решимости исполнить то, к чему влекло его сердце, – узнав вкус благодати, вернулся к пище пресной.

Желание посвятить жизнь монашескому деланию возникло у Симеона рано. Верующая крестьянская семья, где Бога чтили, где труд был и необходимостью, и добродетелью, привила ему воздержанность, дала правильный настрой: все, что ни делаешь, делай с молитвой, с памятью об ответе и о конечной цели земных трудов. Праздным он не был никогда, даже занятия в школе был вынужден оставить, проучившись всего «две зимы», – надо было помогать отцу и братьям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: