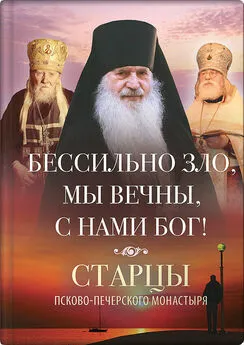

Мария Дегтярева - Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век

- Название:Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви»

- Год:2015

- Город:Моква

- ISBN:978-5-88017-470-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Дегтярева - Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век краткое содержание

Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Притом, что гонения в прошлом веке по своей жестокости и изощренности могли соперничать с гонениями первых веков христианства, на страдания и смерть новомученики шли зачастую тайно. Не было открытого, всенародного свидетельства веры во Христа, не очевидна и сила воздействия на окружающих. Очевидцами подвига новомучеников чаще всего становились лишь их палачи, которые сами вскоре погибали в адском колесе репрессивной машины. Протоколы следственных дел 1930-х годов, хранящиеся ныне в архивах ФСБ, составленные руками гонителей, от начала до конца проникнуты ложью и несут на себе печать безумия безбожной власти. Писались они вовсе не для того, чтобы явить миру подвиг страдальцев, даже не с целью объективно засвидетельствовать о таковом, но с тем, чтобы замарать чистоту их исповедания. Тем не менее Бог, для Которого нет ничего сокровенного, по Своему благому Промыслу являет Церкви Своих святых. Мы же можем говорить лишь о том, что нам явлено, а те святые, о которых нам ничего не открыто, остаются «неявленными». Очевидно, таких большинство. Земное прославление святых имеет прежде всего домостроительное значение: случаи святости есть тайна Божия, а Церкви открыты лишь те из них, которые полезны для спасения людей. И самочиние здесь менее всего уместно.

Наконец, заметим, что тема мученичества, тема свидетельства о Христе, актуальна и для нашего времени, даже особенно актуальна. «Церковь наша верует и исповедует, – говорит отец Ефрем, – что до самых последних времен, до самого скончания века не иссякнут святые и она будет являть людей, достойных венцов на Небесах… Святые последних времен – это те, кто исповедуют и возвещают, что Христос есть истинный Бог, воплотившийся ради человека. Это исповедание и увенчает их венцом святости… Мы видим, как разворачиваются события в мире, знаем из пророческого откровения Церкви, что настают тяжкие времена, так что, возможно, мы уже находимся внутри круга и, чем дальше, тем ближе будем приближаться к его центру, – и тогда главное, о чем мы должны позаботиться, – это о едином на потребу . Будем приготовляться духовно, готовить душу, очищать себя от всякого греха, каяться в грехах содеянных или в тех, что, возможно, мы еще не раз совершим, дабы как можно лучше приготовиться к концу. Кто знает, может, и нам предстоит пострадать». [8] Игумен Ефрем . До скончания века не иссякнут святые… С. 388–389, 396–397.

Все это очевидно для заботящегося о своем спасении христианина…

Страшный размах богоборчества в XX веке, по непреложному духовному закону, обусловил подъем христианского духа, и, как следствие, появились сонмы новых мучеников Церкви Русской.

«Как совершается переход немощного человека в то духовное состояние, когда он становится исповедником, свидетелем Христовым?» – задается вопросом автор книги. В очерках о святых и подвижниках благочестия правда жизни переплетается с правдой жития. Свет евангельский, отблеск благодати, озаряя души этих людей, являлся вместе с тем маяком и для тех из их окружения, кого он коснулся. Многих само их существование укрепляло в терпении. В период гонений стремительно возрастала святость, годами набирая силу в событиях повседневных и внешне неприметных, увенчиваясь в судьбах новомучеников высшим подвигом свидетельства о Христе самой смертью.

«Житийные» свидетельства, представленные в книге, как бы тонут в море зла и скорбей. Чтобы лучше высветить подлинную суть пережитой трагедии, выявить в ней правду христианского подвига, автор выбрал лишь те эпизоды (в полноте представить все здесь, конечно, невозможно), в которых приоткрываются черты святости во Христе.

Среди новомучеников Церкви Русской XX столетия ярко светит имя митрополита Киевского Владимира (Богоявленского) – первого архиерея, пострадавшего от рук гонителей († 25 января 1918). Его последние часы явственно напоминают страдания Христа. Пятница, ночь, спящие ученики, Христово одиночество в скорби. Он шел на верную смерть кротко, безропотно, осеняя себя крестным знамением… Не случайно церковное празднование Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской связано с памятью этого святого – в ближайший воскресный день после 25 января (по старому стилю).

В первые послереволюционные годы в адрес гонителей звучали слова обличения из уст Первосвятителя – святого Патриарха Тихона († 25 марта 1925): «Реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды…» Несколько лет патриаршества стали для святителя Тихона непрерывным крестным подвигом противостояния изощренным провокациям властей, пытавшихся разрушить Церковь извне и изнутри. Предельно изнуренный скорбями и борьбой, постоянно испытывавший на себе давление богоборцев, святитель скончался на Благовещение. Его похороны стали первым всенародным прославлением Патриарха.

В окрестностях шахты, куда была сброшена Елизавета Федоровна со своими соузниками († 5 июля 1918), по уверению местных жителей, несколько дней раздавались звуки Херувимской песни. Херувимская – особенно торжественный момент Литургии, вынос Святых Даров. Души святых страдальцев приносились в дар Богу.

Кончину священномученика Андроника, архиепископа Пермского († 7 июня 1918), мучители назвали «похоронами Андроника». Выкопанная самим святителем в лесу могила оказалась коротка, пришлось продлить ее в ногах… Закончив, владыка попросил разрешить ему помолиться. Палачи разрешили. Архипастырь, помолившись, благословил Пермскую землю и свою паству на все четыре стороны и произнес: «Я готов». «Победители» закопали владыку живым и лишь затем «для надежности» расстреляли его, погребенного под слоем земли.

Узник Соловецкого концлагеря священномученик Иларион, архиепископ Верейский († 15 декабря 1929), однажды сумел добиться у начальника лагеря разрешения служить пасхальную службу. К крестному ходу, вышедшему из ветхого кладбищенского храма, присоединились находившиеся рядом люди… Его соузник писатель Борис Ширяев писал об этом: «С победным, ликующим пением о попранной, побежденной смерти шли те, кому она грозила ежечасно, ежеминутно… Ликующий хор “сущих во гробех” славил и утверждал свое грядущее, неизбежное, непреодолимое силами зла Воскресение». Владыка Иларион умер на этапе в ленинградской тюремной больнице, заразившись в поезде сыпным тифом… Склонившийся над ним врач сказал, что кризис миновал и он может поправиться. Владыка едва слышно ответил: «Как хорошо! Теперь мы далеки от…» – и через несколько минут скончался.

Соловки – «дивный остров молитвенного созерцания, слияния духа временного, человеческого с духом вечным, Господним» – в 1920-е годы превратились в один из самых страшных лагерей смерти. Над древним Преображенским собором был водружен красный флаг, вдоль стен расставлены конвойные, а внутри был устроен настоящий ад. Каторжное население Соловецкого лагеря в первые годы его существования колебалось от 15 до 25 тысяч. За зиму тысяч 7–8 умирало от цинги, туберкулеза и истощения… И все же дух человеческий сильнее. Будучи на волосок от смерти, люди находили в себе силы жить. И не только жить, но и хранить священную веру. Собственно, и жить-то можно было в тех условиях только верой, только Христом. Еще одно замечательное свидетельство оставил Борис Ширяев. Неподалеку от лагеря, в лесу, он случайно обнаружил скрытую келью, где, не переставая, молился о томящихся в заключении и о всей страждущей России неизвестный монах-отшельник. Перед неугасимой лампадой среди старинных образов согбенный старец исполнял свое молитвенное правило, как последний воин некогда великого духовного братства Соловецких подвижников. Эта келья, озаренная изнутри теплым светом, навсегда осталась для писателя символом Соловков и торжества жизни над смертью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: