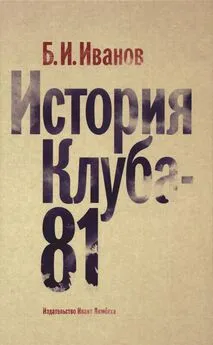

Борис Иванов - История Клуба-81

- Название:История Клуба-81

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Иван Лимбах Литагент

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-241-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Иванов - История Клуба-81 краткое содержание

Борис Иванович Иванов – дипломант Анциферовской премии, лауреат Премии Андрея Белого, премий журналов «Знамя» и «Новый мир»; подлинный хронист эпохи самиздата.

Книга адресована литературоведам, историкам, социологам и широкому кругу читателей, интересующихся новейшей отечественной литературой.

История Клуба-81 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Андреев Юрий Андреевич

(1930, Днепропетровск – 2009, Санкт-Петербург) – советский литературовед, прозаик, член коммунистической партии с 1956 года, окончил филологический факультет ЛГУ (1953). Докторская диссертация – «Революция и литература» (1973). Печатается с 1955 года. Опубликовал повесть о спортсменах «Республика Самбо» (1964), роман «Багряная летопись» (1968, совместно с Г. А. Вороновым), посвященный Гражданской войне. Автор работ «Русский советский исторический роман: 20–30-е годы» (1962), «Революция и литература» (1969), «Наша жизнь, наша литература» (1974), «Движение реализма» (1978), исследования по советской литературе.

О Юрии Андреевиче я кое-что знал не только от Абрамкина – в 1977 году в Лондоне вышла книга «Записки незаговорщика» Ефима Эткинда, одного из новых российских интеллигентов, поставивших гражданский долг выше забот о своем официальном служебном положении. Через два-три года после издания книги у меня оказалась ее фотокопия. В главе «Роман одного романа» автор рассказывал о судьбе рукописи своей книги «Материя стиха», в которой Ю. Андреев, как ее рецензент, сыграл свою роль.

Е. Эткинд пишет: «Я… узнал, что моя рукопись – у Юрия Андреева, молодого волка, прославившегося незадолго до того критической статьей в „Литературной газете“ о сталинистском романе Вс. Кочетова „Чего же ты хочешь?“; эта статья свидетельствовала о либеральных взглядах критика, если бы не была заказана ему начальством, для которого Кочетов с его романом-памфлетом был чересчур откровенен. Юрий Андреев казался мне удачливым карьеристом; ждать от него было нечего, кроме разгрома». Однако профессора ожидал сюрприз. Книга получила оценку выше всех ожиданий, рецензия воспрепятствовала желанию издательства ее зарезать. Вместе с тем претензии рецензента к материи стиха по всем содержательным моментам были таковы, что свет она могла увидеть лишь «после серьезной доработки». В борьбе за свою книгу Эткинд ссылался на хвалебную часть рецензии, а оппоненты – на указанные недостатки.

Итак, из литературной энциклопедии я узнал: Ю. Андреев закончил филфак ЛГУ чуть раньше меня. Опубликовал множество книг и статей о текущей советской литературе: «Наша жизнь, наша литература» (1974), «Портреты и проблемы современника» (1977), «Движение реализма» (1978), «Летопись нашей эпохи: социалистический образ жизни и советская литература» (1979) и другие по сходной тематике. Задачи партийной критики , которой Андреев отдавал свои силы, сводились к сторожевым обходам цехов советской литературы, к выяснению, насколько добросовестно выполняются планы идеологического руководства: где недорабатывают, кто преуспел, что «инженеры человеческих душ» проглядели из того, что создает «живая, в высшей степени динамичная, бурно развивающаяся жизнь, творчество масс».

Заказываю в библиотеке самую крупную работу Андреева «Революция и литература». Она производит впечатление объемом привлеченного материала, встречаю неизвестные мне имена писателей и названия книг. Перед читателем, несмотря на эмиграцию, гибель от голода, ссылки, расстрелы – об этом автор, понятно, не пишет, – 1920-е годы раскрываются цветущим полем русской словесности: множество журналов, направлений, дискуссий. А дальше?.. Текст Ю. Андреева становится все менее внятным, начатые темы обрываются. Все верно: соцреализм как идеологическая система управления культурой входит в литературу партийной риторикой, статьями-доносами, прекращением выхода журналов и ликвидацией независимых издательств. Идет сворачивание литературы как живого культурного процесса, а автору приходилось все это оправдать. Получалось плохо.

Позднее в одном из разговоров Ю. Андреев сказал, что к его монографии были предъявлены многочисленные придирки, но даже после переработок и словесной маскировки факты, приведенные в книге, говорили сами за себя. В его биографии угадывалась атмосфера «оттепели», когда многие талантливые студенты и аспиранты непременно хотели писать дипломные сочинения и диссертации о Пастернаке, Ахматовой, Пильняке, Бабеле, Артеме Веселом и других замалчиваемых при Сталине авторах. И писали, но, когда дело доходило до публикаций и защит диссертаций, Андреев и другие молодые литературоведы проходили школу жесткой идеологической муштры: или с партией – или за бортом советской литературы. В книге читаем: «Именно ясного и широкого научного мировоззрения прежде всего не хватало Артему Веселому при том обилии впечатлений и эмоций, которое было характерно для него». А у кого оно было? У Троцкого? Бухарина? Каменева? Кирова? У Платонова, Заболоцкого, Булгакова?.. У кого? – Только у товарища Сталина.

В это время я с любопытством следил за кампанией «разоблачения» теории «реализма без берегов» Роже Гароди – видного представителя еврокоммунизма. Идеологи КПСС пытались найти убедительную альтернативу этой теории, увернуться от обвинений в нормативности эстетики соцреализма и догматизме, в его заведомой ограниченности и, следовательно, в неизбежной и бесславной кончине. Авторитетный теоретик Д. Марков объяснял культурной Европе, что соцреализм не ограничивает, а, напротив, многократно расширяет возможности самореализации личности. Наш будущий куратор принимал участие в этой дискуссии, в которой соцреализм нашел свое укрытие в положениях: «о жизни нужно судить по законам самой жизни», а подлинный реализм заключается «в изображении жизни в формах самой жизни». Это писалось тогда, когда советская жизнь уже оформилась в тоталитарное государство, контролируемое гигантской бюрократической машиной 21 21 В 1940-х гг. советская литература получила в кругах критически мыслящих писателей определение – «бюрократический реализм». Это определение дал Давид Дар в письме Союзу писателей, выразив протест против исключения Александра Солженицына из Союза. И имел на это полное основание: вся официальная советская литература от «Поднятой целины» М. Шолохова до «Жатвы» Николаевой, от «Районных будней» В. Овечкина до романов и повестей Д. Гранина была проникнута квазирелигиозным упованием на партийно-бюрократические верхи.

.

И наш клуб мог обрести место под солнцем, лишь будучи привязанным к этой «машине» – к ССП, Обкому КПСС, КГБ. Юрию Андрееву предстояло стать в клубе ее представителем.

Осенью 1981 года Вольт Суслов сообщил, что Андреев согласился выполнять полномочия представителя ЛО ССП в клубе. Мы с Адамацким договариваемся по телефону с Андреевым о встрече. Долго торчим в вестибюле Пушкинского Дома. В секторе, где он работает, к телефону никто не подходит. Предлагаю встречу перенести. Адамацкий не согласен, уверяет, что сегодня нам должен сопутствовать успех. По китайской «Книге перемен» день благоприятен для тех, кому есть «куда выступить». А мы уже «выступили». Андреев отыскивается. Поднимаемся под самую крышу. В помещении, заставленном скучными столами и стульями, где размещается «идеологический отдел» Пушкинского Дома, встречаемся с человеком, рядом с которым просуществуем пять бурных лет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: