А. Дроздов - В нашем доме на Старомонетном, на выселках и в поле

- Название:В нашем доме на Старомонетном, на выселках и в поле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Товарищество научных изданий КМК

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87317-877-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Дроздов - В нашем доме на Старомонетном, на выселках и в поле краткое содержание

Очерки сгруппированы в три раздела. Самый обширный из них третий, содержащий воспоминания о людях, оставивших глубокий след в памяти коллег и в жизни Института. Два других раздела – об экспедициях и полевых станциях, об Институте в целом или о его лабораториях и отделах. В очерках присутствуют вариации одного и того же сюжета или образа. Они сохранены умышленно ради полифоничности картины. Насколько она получилась целостной и насколько удалось осуществить задуманное – судить читателю.

Для географов, историков, студентов, для всех, интересующихся жизнью сообщества ученых – географов.

В нашем доме на Старомонетном, на выселках и в поле - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

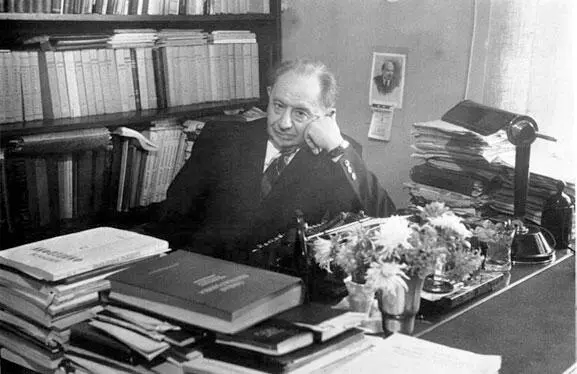

В рабочем кабинете. 1953 г.

С «дискуссией» – травлей Андрея Александровича, развернутой после лысенковской сессии ВАСХНИЛ, те семинары не имели ничего общего ни по стилю, ни по сути дела. Я вполне почувствовал это, когда готовил к печати стенограммы тогдашних выступлений Давида Львовича [5] 1) О теории радиационных рубежей, март 1948 г. 2) О законе интенсивности физико-географического процесса, 1948 г. Опубликованы в сборнике избранных трудов Д. Л. Арманда «Географическая среда и рациональное использование природных ресурсов» (М.: Наука, 1983).

. Дело в том, что Андрей Александрович не только сердился на молодого коллегу. А так оно и было, я знаю об этом от самого Давида Львовича. В сердцах, директор советовал Давиду Львовичу никогда не заниматься теорией физической географии. Но, остыв от гнева, исправлял свои труды. Тем более, что как мы видим теперь из опубликованных стенограмм, Давид Львович предлагал очень полезные уточнения к теориям мэтра. Вплоть до конкретных формулировок.

Очевидно, так и должна развиваться серьезная научная школа. Сколь бережно относились ученики и коллеги к идеям Андрея Александровича, как ценили его научное наследие и как хранили – все это я ощутил и сам, однажды невольно спровоцировав весьма резкую дискуссию.

Это случилось в Ленинграде, в 1966 году, на первом Всесоюзном совещании по Международной биологической программе. Там я неожиданно оказался третьим по очереди докладчиком на первом пленарном заседании. Виновницей была Наталия Ивановна Базилевич, предложившая мне интерпретировать ее и Леонида Ефимовича Родина новейшие материалы о продуктивности основных растительных сообществ мира, используя методы А. А. Григорьева и М. И. Будыко.

Мне было 25 лет. Помню, у меня не оказалось подобающего моменту костюма. Но вывесив один небольшой рисунок, демонстрирующий график связей продуктивности с климатом, я забыл о смущении и свои соображения высказал довольно бойко. Новый материал тогда позволил мне предложить уточнения к классической схеме Григорьева-Будыко. Михаил Иванович тотчас мне попенял, указав на некоторый дефицит данных, который должен был бы предостеречь меня от слишком радикальных выводов.

И тут в дискуссию вступил известный ботаник Сергей Николаевич Тюремнов. Пока он шел к трибуне, Наталия Ивановна шепнула мне: «Тюремнов всегда говорит очень интересные и важные вещи, слушай внимательно». Сергей Николаевич был краток. Он сказал буквально следующее: «Вот тут некий молодой человек показал нам какие-то графики, какие-то кривые. Но учтите, молодой человек, – тут он обратился прямо ко мне, – кривая Вас не вывезет». Сказал и замолчал.

Что мне было делать? Я тоже молчал. А вот Михаил Иванович, оставив в покое меня и мои промахи, немедленно произнес блестящую речь в защиту идей Андрея Александровича.

Потом он пригласил меня для специального разговора и чрезвычайно интересно и увлекательно рассказывал, как пришел к мысли о фундаментальной роли некоторых критических значений индекса сухости, опираясь на результаты вегетационных опытов. Он вполне убедил меня тогда, хотя позже у меня вновь появились сомнения. И, кажется, Михаил Иванович согласился с некоторыми из них.

Но не в этом дело. Важны стиль и суть, как публичных дискуссий, так и частных научных бесед учителя и ученика, нацеленных на выяснение подлинного смысла вещей. Только такой стиль, такая атмосфера плодотворны для сохранения и развития научной школы. И только в таком воздухе, по таким незримым воздушным путям глубокие идеи преодолевают всяческие барьеры и границы.

В. П. Чичагов

Судьба Сергея Николаевича Матвеева и дух дружбы и взаимопомощи в ИГАНе

Сергей Николаевич Матвеев был одним из трех репрессированных в советское время сотрудников Института географии АН СССР, был хорошим человеком и талантливым ученым. Он погиб незадолго до реабилитации.

Два других имени – Ю. Д. Цинзерлинг и Я. С. Эдельштейн. Оба также погибли в заключении и реабилитированы посмертно. О Якове Самойловиче Эдельштейне есть публикации в «Известиях АН СССР. Серия географическая», № 5 за 1969 год и в книге «Репрессированные геологи». М.: СПб., 1999.

Мы можем гордиться тем, что в трудные годы репрессий, насколько об этом можно судить по имеющимся документам и рассказам коллег, сотрудники Института не только не доносили «органам» друг на друга, но сохраняли дух взаимного уважения и взаимопомощи.

Жизнь Сергея Николаевича оборвалась в расцвете сил, трагически кончилась в рязанской тюрьме. Он был осужден за то, что издал небольшую книгу в соавторстве с опальным сыном опального писателя Леонида Андреева. Друзья в Институте географии до последнего дня надеялись вызволить его из тюрьмы. Его институтский товарищ и соратник по работам в Средней Азии, зам. директора института В. М. Кузнецов получил из Рязани два сообщения о нем. В первом, о том, что он болен, переведен из мещерских лесов в Рязанскую тюрьму и может быть освобожден. Дело было ранней весной 1953 г. В. М. Кузнецов приготовил теплые вещи и транспорт для возвращения С. Н. Матвеева в Москву, сообщил об этом М. А. Глазовской, с которой Сергей Николаевич также работал в Средней Азии и сохранял дружеские отношения. Но было поздно, во втором письме сообщалось о смерти С. Н. Матвеева.

В юбилейной монографии «Институт географии и его люди», вышедшей в 2008 г., о С. Н. Матвееве сказано немного: физикогеограф, геоморфолог, в Институте – в 1935–1946 гг.; работал в экспедициях во многих равнинных и горных регионах; занимался физико-географическим страноведением; в 1941 г. при составлении плана новой структуры Института предполагалось назначить его руководителем секции географии капиталистических стран в отделе физической географии. В 1948 г. был арестован по делу сына писателя Леонида Андреева. Умер в 1953 г. в районе Мещерских лесов, где отбывал ссылку. Реабилитирован в 1955 г.

Это третье упоминание о Матвееве в печати, первое было 20 лет назад в статье Э. М. Мурзаева о нем, Б. Л. Личкове и Я. С. Эдельштейне, второе 10 лет назад в книге о репрессированных геологах.

Работая более полувека в Институте географии РАН, я практически ничего не слышал о Матвееве, но был знаком с его двумя интересными книгами – физико-географическим описанием Турции (авторская монография) 1946 г. и о горах Юго-Восточного Казахстана (в соавторстве с Г. А. Авсюком и М. С. Калецкой) 1945 г. Его супруга и соратница М. С. Калецкая – интересный, опытный геоморфолог – работала вместе со мной в отделе геоморфологии, но не упоминала своего супруга, а у меня не было оснований интересоваться им. К тому же я был молод и, когда тебе 23 года, то работы 15–20-летней давности и их авторы выглядят если не раритетами, то уж точно старыми, не привлекают внимания. О Матвееве я ничего не знал, был поглощен организацией путешествий в Китай и Монголию, подготовкой, подчас изнурительной, первых публикаций и проч.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: