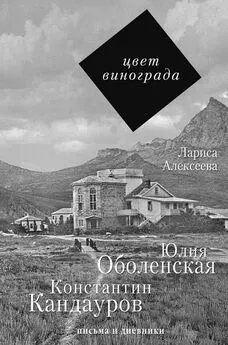

Лариса Алексеева - Цвет винограда. Юлия Оболенская и Константин Кандауров

- Название:Цвет винограда. Юлия Оболенская и Константин Кандауров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-097262-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лариса Алексеева - Цвет винограда. Юлия Оболенская и Константин Кандауров краткое содержание

Цвет винограда. Юлия Оболенская и Константин Кандауров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А<���лексей>Н<���иколаевич>, Вы пользуетесь большим влиянием, окажите мне помощь в деле прописки (нужно разрешение Моссовета). Не ради меня, а ради памяти Конст<���антина> Вас<���ильевича> и для спасения культурных ценностей.

Ю. Оболенская [138] ГЛМ РО. Ф. 348. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 1.

.

Неизвестно, было ли отослано это письмо. Но вернуться в свой дом Юлии Леонидовне удалось.

Портрет героя

Сюжет из позапрошлого века

Сологуб, автор «Тарантаса», современник Пушкина, с которым К.В. был знаком в юности, послужил <���поводом> для всевозможных шутливых историй о возрасте К.В.

Богаевский утверждал, что он с «Кипренским в Капернауме водку пил» (говорил И. Э. Грабарю), Ходасевич (Владислав) уверял, что он современник моего любимого поэта. «Как, Пушкина?» – спросила я. – «Нет, а я думал, Петрарки…»

Ю. Л. Оболенская. Материалы к биографии К. В. КандауроваВыписывая двойной портрет на фоне эпохи, трудно не увлечься героиней, поскольку ее эпистолярная художническая «автобиография», а хотите – исповедь, не только выстраивает сюжет, композицию повествования, но и окрашивает его эмоционально, делая образ более выразительным. Но пора, соблюдая принцип парности, взглянуть пристальнее и на второго героя. Тем более что именно его личность и «линия жизни» для Оболенской всегда были на месте первом. Человек из XIX века, дворянских корней, дворянского воспитания, в котором классика не переродилась в архаику и сохраняла молодость, неизменно проступая в благородстве вкуса, чувств и поступков.

В 1914-м, поздравляя Константина Васильевича с днем рождения, Оболенская шутливо писала: «Так значит, 49 лет назад появилась в этот день маленькая рассада, из которой вырос мой милый кочан. Какой хороший день, и какая славная мысль пришла ему в голову так порадовать меня. Как хотелось бы мне видеть, что это был за мальчишка. Ты, впрочем, так молод, что мне вовсе не странно представлять тебя ребенком» [139] ГТГ ОР. Ф. 5. Ед. хр. 1040. Л. 1 об.

.

Усадить Константина Васильевича за писание мемуаров – идея Оболенской. Да и сам он, как следует из письма к брату Леониду, в какой-то момент заинтересованно отнесся к истории своего рода. Правда, время для подобных изысканий было не самое благоприятное, да и усидчивости в работе над рукописью автору пришлось бы занимать. Но первое обстоятельство, видимо, было еще не слишком осознанно, а в помощи Юлии Леонидовны при дальнейшей литературной обработке текста сомневаться не приходилось. Оболенскую всегда увлекали рассказы Константина Васильевича и история жизни «до нее» – в веке XIX, – а кандауровская причастность к кишиневскому дому, где когда-то останавливался Пушкин, волшебным блеском осеняла и ее возлюбленного. Возможно, что оба сумели почувствовать и другое: время раскололось, прошлое стремительно уплывает от них самих, и оно вдруг стало так пронзительно дорого.

Воспоминания Кандаурова охватывают период с 1876 по 1880 годы и касаются отроческих лет, когда его семья жила в Кишиневе, Одессе и Москве. Будучи подростком, он оказался свидетелем исторических и политических событий, о которых память сохранила детские впечатления и, как это часто бывает, перемешала серьезное и забавное, отголоски важного с подробностями частного характера.

Сквозь яркие картинки мальчишеской жизни в Кишиневе проступают будни прифронтового города во время русско-турецкой кампании. В нем присутствуют царские особы, стоят войска, появляются военнопленные – мир взрослых, увиденный с невысоты детского роста, но с той пронырливой вездесущностью и восторгом, с какими все мальчишки мечтают о подвигах и славе. Поэтому поимка петуха для великого князя, фокусы на лошадях или невосстановимые рассказы старого молдаванина на бахче – явления одного ряда. Константин Васильевич, записывая свои воспоминания, не дал себе труда превратить их в серьезное повествование, придать им вес или солидность. Они сохраняют его интонацию рассказчика, бесхитростную и даже легкомысленную.

Как уже говорилось, это было ему свойственно и в письмах: он избегал серьезных, а тем более длинных, размышлений, подробных описаний событий и чувств, всегда оставляя их на потом – до личной встречи или свидания. Упомянув о чем-то важном или существенном вскользь, тут же закруглялся: «подробности при свидании». Позднее эти «подробности» в письмах к Богаевскому будет дописывать Юлия Леонидовна – к удовольствию Константина Федоровича и веселью Константина Васильевича.

Возможно, что причина этого, обнаруживаемая в воспоминаниях, вполне лингвистическая. Родившись в 1865 году в Екатеринославе, ранние годы он провел за границей и не очень уверенно говорил по-русски, а затем оказался в среде, где смешение языков – русского, молдавского, еврейского, усиленное провинциальными диалектами, создавало речь фантастически пеструю и колоритную. Константин Васильевич отмечает, что по приезде в Москву он своим говором вызывал хохот. В дальнейшем он научился пользоваться южнорусскими красками для придания своей речи своеобразия и шарма, умея не только рассказать что-то веселое или смешное – но и представить несмешное забавным, актерски изобразить и посмеяться над собственным рассказом, то есть, как советовал Наполеон, конфузию превратить в викторию. Это делало его обаяние неотразимым, но строить фразу грамотно и светски на письме он так и не научился.

Подшучивая над собой, «Костя Капусткин» замысел книги воспоминаний о «жизни в искусстве» всегда связывал с литературными способностями Оболенской. В подготовительных материалах к будущей книге художница попыталась воспроизвести знакомые сюжеты ранней биографии Константина Васильевича, но, кажется, не была удовлетворена своей записью: ей еще неуютно в роли биографа, а время мемуаров, когда пережитое могло бы стать литературным текстом, для нее так и не наступило.

Свои воспоминания о Кандаурове Юлия Леонидовна напишет в эвакуации, лишенная оставленного в московской мастерской архива, но определенно «по мотивам» кандауровских, дополнив их пересказом слышанных когда-то театральных историй и анекдотов, на которые так щедр был Константин Васильевич.

Так, она дает более точную, вернее оценочную, характеристику Василия Алексеевича, отца Кандаурова. Яркая личность и «широкая натура»: «хватался за различные предприятия», был «содержателем провинциального оперного театра», сообщает она о Кандаурове-старшем; «сохранилась его переписка с П. И. Чайковским по поводу его постановки “Пиковой дамы” – пять или шесть голубоватых листочков с монограммой Чайковского в левом углу сверху (впоследствии они были переданы в музей композитора в Клину)» [140] ГЛМ РО. Ф. 348. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 5.

.

Интервал:

Закладка: