Олег Рогозовский - Записки ящикового еврея. Книга первая: Из Ленинграда до Ленинграда

- Название:Записки ящикового еврея. Книга первая: Из Ленинграда до Ленинграда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Супер-издательство

- Год:2017

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9909924-3-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Рогозовский - Записки ящикового еврея. Книга первая: Из Ленинграда до Ленинграда краткое содержание

Родился в 1939 году в Ленинграде, в конце 1941 года был вывезен в эвакуацию на север Вологодской области. Школу окончил в Киеве. После ленинградского вуза «устроился» в Киеве на работу в ящик. Желание объяснить, как и почему это случилось, привело к рассказу о родителях, дедах и прадедах, родных и друзьях с позиции русско-еврейской дуальности.

В первой книге трилогии «Записки ящикового еврея» – «Из Ленинграда до Ленинграда» – наряду с историей семьи рассказывается о путешествии автора по городам и весям страны длительностью в 17 лет, закончившемся в 1958 году поступлением на физмех Ленинградского политехнического.

Записки ящикового еврея. Книга первая: Из Ленинграда до Ленинграда - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

После замужества Боня, скорее всего, жила с Сеней у родителей мужа на Пушкинской 39, или в детской комнате дедовой квартиры (Боня из квартиры не выписывалась). Папа жил с родителями в гостиной до двадцати лет, пока не уехал в Ленинград.

Говорили, что самый младший из детей – Абрам, мой папа, был любимцем своей мамы – бабушки Веры Абрамовны. Нежные посвящения ей на его фото я видел. Но знаю также, что папины второй и третий инфаркты были связаны с квартирой и письменными жалобами бабушки в инстанции (думаю, не без влияния тети Раи) на «ненадлежащее содержание». Бабушка, видимо, считала, что вся квартира все еще ее. И сын тоже принадлежит ей, а не пришлой «белогвардейской» дочке. Детей Абрама и Бони она настоящими внуками не считала. Ее внучкой была Рена; ради нее она была готова на многое.

Синдром бывшего благополучия хорошо описан в книге Алексея Симонова «Парень из Сивцева Вражка». Его бабушка, бывшая княжна Оболенская, требовала от своего сына, поэта и сталинского любимца Константина Симонова, создания условий, намного лучших, чем позволял ее и ее мужа (отчима поэта) социальный статус. Обосновывала она это так. «Я родилась и выросла в условиях, когда (до замужества – О.Р. ) даже сама не раздевалась. В детстве и юности твоим комфортом были моя забота и любовь. Мне хочется, и я честно на это имею право, пожить так, как живет мой сын, которого я вырастила».

У бабушки Веры запросы были скромнее, но и она считала, что гостиная, которую для нас, как для семьи офицера-фронтовика, с большими трудностями освободили от жившей там семьи – принадлежит ей, и она пустила нас туда временно жить. Ордер все-таки выписали на папу. А бабушка, хотя была прописана в комнате тети Раи, спала у нас, отгородив свою кровать с никелированными шариками старой ширмой.

После войны в 1946 году мы приехали в Киев втроем, но скоро к нам присоединилась буба, так как мама в мае 1947 года родила Таню.

Речи о том, чтобы бабушка Вера помогала с младенцем, даже и не возникало.

Она была деловой женщиной и в молодости много занималась лавкой.

Однажды, когда маленький Абрам держал ее за пуговицу пальто и не хотел отпускать, она оторвала пуговицу, оставив ее в руках сына, а сама ушла по делам. Заниматься делами ей не было необходимости, но она это делала по призванию. Говорили, даже хотела накопить денег и открыть собственное дело, или стать гильдейской купчихой.

Папа вел жизнь обыкновенного еврейского мальчика. Ходил в хедер. Учил Тору, естественно, на древнееврейском. Бегал среди биндюжников и их лошадей. Любящий отец подарил ему жеребенка, но тот не признавал фамильярностей и лягнул папу в лоб. И чуть не убил. С тех пор у папы на лбу был бандитский шрам. После войны он смотрелся как одно из ранений и расспросов не вызывал. В начале двадцатых началась учеба папы в трудовой школе. После ее окончания нужно было приобретать надежную и полезную профессию, и папа поступил в строительный техникум.

Многие его друзья оттуда. Преподавателей папа тоже помнил, особенно математика, который ставил двойки за простые описки, приводившие к неправильному результату. «Тому, на кого упал потолок в построенном вами доме, все равно из-за чего он упал – из-за описки, или из-за того, что вы не понимаете тонкостей стереометрии». Преподавателем он был, как говорится, от бога, и у него были ученики, ставшие известными учеными. Среди них, например, специалист по динамике ракет Илья Раппопорт и знаток прочности бетонных конструкций Юзик Улицкий (по его книге через двадцать лет училась сестра Оля). Близким к папе был Гриша Стрельцесс – ведущий инженер в «Теплопроекте».

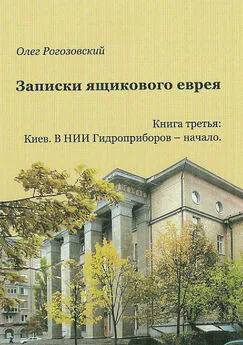

Дед Ефим Наумович и папа около 1921

Уже в техникуме ребята начинали работать и после его окончания неплохо зарабатывали. Во всяком случае, они ходили в театры и рестораны. Одна из историй тех лет связана с желанием жениться одного из приятелей. Девушка была малознакомой, и друзья посоветовали ее проверить. Обычно в опере они сидели в партере или в ложах бенуар. В очередное посещение оперы «жених», помахав друзьям рукой, повел ее по лестнице выше. «Ах, мы будем в бельэтаже? – Как интересно». Пошли выше. «Идем в первый ярус? Оттуда, наверное, хорошо видно всю сцену?». Еще выше: «Ты что, не мог достать приличный билет?». Когда миновали и второй ярус, она, возмущенная, повернулась и убежала в слезах. У кавалера были билеты в партер, куда он собирался спуститься после первого акта. Вопрос о женитьбе был снят. Все знали, что жизнь в любой момент может измениться, и не в лучшую сторону.

Что подвигло папу уехать учиться в Ленинград, не знаю. Может быть, бóльшие возможности для поступления в Ленинграде, может быть, потому, что строительству дорог и мостов в Киеве не учили.

Простимся с Киевом на несколько лет и поедем в …

Ленинград

Как я рада, как я рад,

Я уехал в Ленинград!

Петербург (Петроград) после революции стал проигрывать Москве в соревновании столиц все больше и больше. Только один раз он опередил Москву, и то на один день. Это произошло в январе 1924 года. Город успел подать заявку на увековечивание памяти вождя первым… и на 70 лет потерял свое имя.

К тому времени, когда там появились мои родители, имя города уже стало привычным. Ленинградцы в Союзе считались интеллигентными людьми. Их, по мнению Сталина, было даже слишком много. Он и его окружение, продолжили чистку [44]колыбели трех революций, начатую имядателем и сделали все, чтобы число ленинградцев, и, особенно интеллигентов в нем, существенно сократилось.

Но пока, в начале 30х, Ленинград еще оставался культурной столицей Союза. В нем еще работало много известных ученых, профессоров, писателей, художников, артистов. Но уже был «дан приказ ему на Запад» (на самом деле на Юго-Восток) – в Москву.

В 1934 году Академию Наук (бывшую Санкт-Петербургскую) и многие ее институты перевели в Москву. Для остающихся ученых и прочих интеллектуалов перспектива была не из радостных – или особый ленинградский режим с ограничениями и репрессиями, или более либеральная московская атмосфера. В Москве открывалось много новых научных центров, так что хватало мест и им и их ученикам.

Правда, ВУЗы оставались в Питере. Стране нужны были кадры. Особенно технические.

Одним из новых вузов, отпочковавшимся от знаменитого Института корпуса инженеров путей сообщения, был Ленинградский Автодорожный институт (ЛАДИ). Там преподавали старые профессора из Института путей сообщения и других вузов. Папа рассказывал, как однажды во время лекции студент перебил на лекции, кажется профессора Гастева, вопросом: «Скажите, товарищ профессор…». Профессор не дал себя прервать и под общий смех заметил, грассируя: «Гусь свинье не товагищ». Покрасневший студиоз сел, но довольно громко парировал: «А я гусь не гордый». Смешки, но и осуждение – профессора любили, а студента пролетарской закваски – нет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: