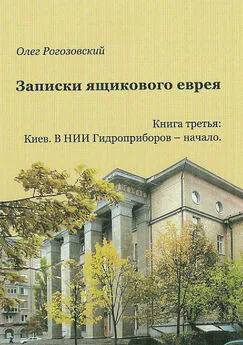

Олег Рогозовский - Записки ящикового еврея. Книга первая: Из Ленинграда до Ленинграда

- Название:Записки ящикового еврея. Книга первая: Из Ленинграда до Ленинграда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Супер-издательство

- Год:2017

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9909924-3-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Рогозовский - Записки ящикового еврея. Книга первая: Из Ленинграда до Ленинграда краткое содержание

Родился в 1939 году в Ленинграде, в конце 1941 года был вывезен в эвакуацию на север Вологодской области. Школу окончил в Киеве. После ленинградского вуза «устроился» в Киеве на работу в ящик. Желание объяснить, как и почему это случилось, привело к рассказу о родителях, дедах и прадедах, родных и друзьях с позиции русско-еврейской дуальности.

В первой книге трилогии «Записки ящикового еврея» – «Из Ленинграда до Ленинграда» – наряду с историей семьи рассказывается о путешествии автора по городам и весям страны длительностью в 17 лет, закончившемся в 1958 году поступлением на физмех Ленинградского политехнического.

Записки ящикового еврея. Книга первая: Из Ленинграда до Ленинграда - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Следующее воспоминание – мы едем поездом, в купе «международного» вагона. Попасть в такой вагон, да еще в купе, было большой удачей. В купе жарко, за окном снег. На полках – морские офицеры, а мы спим на полу с ковровым покрытием [16] Вопросы современников – как это вы на полу, а морские офицеры на полках – отражают непонимание военной обстановки. Международные вагоны не предназначались для эвакуируемых. Пассажирских вагонов не хватало и их часто перевозили в товарных. Офицеры ехали на войну. Счастье, что вообще пустили в вагон, а натопленное купе было просто люксом – после кузова грузовика, перевозившего нас в мороз через Ладогу по Дороге жизни.

.

Нас угощают горячим (сладким!) чаем в подстаканниках и белым хлебом с маслом и красной икрой [17] Вкус той икры я помнил десятилетиями, всегда ее любил и предпочитал черной. Чувство полной безнадежности по отношению к своим возможностям и отношения ко мне как к ничтожеству, возникло, когда я попытался достать красную икру на свое пятидесятилетие в 1989 году – в Киеве она была редкостью. Из командировки на Камчатку я мог привезти несколько килограммов, но даже в наш праздничный рацион она обычно не входила. В грубой форме мне было отказано по официальным каналам – а кто ты такой? В ресторане, по ресторанным ценам, продавать отказались: ты что, мы на ней навариваем в пять раз больше. Все обещания достать икру через знакомых тоже были нарушены – если бы центнер, тогда другое дело, это мы могём. В детские годы в провинции икры везде было навалом – ее никто не брал – дорого. В 1958 году в Елисеевском магазине на Невском стояли две огромные хрустальные чаши с икрой черной – 58 рублей и красной – 19 рублей килограмм. С 1961 года это составляло 5.80 и 1.90, но чаш с икрой я уже не помню. Правда, на всех студенческих вечерах бутерброды с красной икрой стоили 20 копеек.

.

Приехали мы в село Кубинское, Вологодской области, где буба стала подрабатывать в совхозе счетоводом (для чего вполне хватало ее гимназического образования), а я чтецом. Часть моего заработка (серебряный полтинник с кузнецом 1924 г.) хранится у сестры Оли. Мне было два с половиной года, и я помнил наизусть свои детские книжки с картинками. Книжку Радлова «Рассказы в картинках» помню до сих пор. Там были, например, стихи про котенка, гоняющего клубок шерсти с горы: «Катился, крутился, катился, крутился, катился и скрылся клубок. Но я догадался, куда он девался, а кот догадаться не мог». (Недавно узнал, что одним из авторов стихов был Даниил Хармс). Так как я помнил, где нужно переворачивать страницу – начинался новый сюжет – то создавалось впечатление, что я читаю. Несентиментальные вологодские старики расчувствовались и платили за представление серебром.

Из начала нашей жизни в эвакуации – в Кубинском – помню немногое. Стариков с длинными белыми бородами, которые слушали мое «чтение». На вологодчине нас называли «выковыренные», так как «эвакуированные» были слишком сложны не только для произношения, но и для понимания.

В Кубинском помню походы с бубой на заутреню в далекую церковь по хрустящему морозному снегу, еще в темноте. Однажды я нашел в сугробах, обрамляющих расчищенную среди них узкую тропинку, пачку денег. Не знали, что с ней делать – не могли отыскать потерявшего, а все жертвовать батюшке было много. Куда их дели, не помню.

Мама в начале войны достраивала на Кольском полуострове аэродром между Кировском и Мончегорском. Началось все с летней преддипломной практики, во время войны перешло в дипломную работу и зачисление на работу в воинскую часть. Как ее все-таки отпустили к нам, не знаю. То, что мама была невоеннообязанной, а достраивался аэродром уже под бомбами, значения, скорее всего, не имело, но вот расформирование управления строительства НКВД после окончания строительства еще одного объекта сыграло свою роль.

Олег, май 1942 г.

Вскоре маму (через Москву, где она и узнала о том, где мы) перевели в Вологодскую область гражданским инженером военно-дорожных работ и мы переехали в Вологду. Потом ее перевели в Кирило-Белозерский район. Она ездила по области и организовывала работы по ремонту дорог. Их состояние тогда можно себе только представить. (В 2004-м году меня поразило, что асфальтированные дороги в области – по крайней мере, в туристских местах – находятся в довольно приличном состоянии). Во время войны помню мамины брезентовые зеленые сапоги, всегда мокрые насквозь, грязь в них проникала и сверху – они всегда мылись и сушились. Зимой с дорогами становилось лучше, как и с обувью – валенки в Вологде валяли прочные, а оттепели в военные годы являлись редкостью. Зимы были снежные, сугробы вырастали до второго этажа, и с крыши двухэтажного сарая прыгал даже я, четырехлетний. Дом, в котором мы жили, был трехэтажным, деревянным, из громадных (казалось тогда) бревен. Теперь почему-то эту бревенчатую структуру снаружи зашивают досками и красят, что лишает дома своеобразия. Занимали мы отдельные две комнаты на втором этаже без кухни и туалета.

У меня были друзья во дворе, как правило, старше меня. Когда один из них, Гена, пришел в неурочное время – я сидел на горшке в прихожей – то я, смутившись, чтобы достойно выйти из сидячего положения сказал ему: «Гена, закрой глаза, только рот не открывай» [18] …закрой глаза, только рот не открывай. Во времена моего детства, чтобы порадовать ребенка, ему, как приятный сюрприз, клали в рот что-нибудь сладкое. Почему-то считалось, что для всех интереснее, если ребенок не будет видеть, чем его угощают, поэтому и говорили: «закрой глаза, открой рот». Юмор, который спрятан в ситуации состоял в том, что Гене я ничего сладкого предложить не мог.

. Это говорит о том, что меня иногда баловали сладостями. Основной едой, кроме картошки и селедки (которую я оценил только лет через пятнадцать [19] …селедку я оценил лет через пятнадцать . Сначала мне понравилась знаменитая сосьвинская сельдь… Сосьвинская сельдь на самом деле не селедка, а лосось, только маленький.

), являлась пшенная каша. Её с тех пор предпочитаю другим. Сейчас понимаю, что жили мы неплохо.

В годы войны на Вологодчине резко возросла смертность. Непосильные для женщин, стариков и подростков условия труда, вызванные военными условиями болезни и эпидемии привели к тому, что уже в 1942 году смертность превысила рождаемость в пять раз [20] За годы войны Вологодская область, не подвергшаяся оккупации и не являвшаяся полем больших сражений потеряла 220 тыс. мирного населения. Еще 180 тыс. не вернулось с фронта. Потери превышали средние по областям в 1,8 раза (В.Б.Конасов), по Б. Соколову, обосновавшему общие потери войны в 40 млн. человек – в 1,25 раза.

.

Интервал:

Закладка: